ग़ालिब

| |

| पूरा नाम | मिर्ज़ा असदउल्ला बेग ख़ान 'ग़ालिब' |

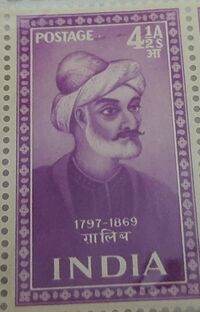

| जन्म | 27 दिसम्बर 1797 |

| जन्म भूमि | आगरा, उत्तर प्रदेश |

| मृत्यु | 15 फ़रवरी, 1869 |

| मृत्यु स्थान | दिल्ली |

| अभिभावक | अब्दुल्ला बेग ग़ालिब |

| पति/पत्नी | उमराव बेगम |

| कर्म भूमि | दिल्ली |

| कर्म-क्षेत्र | शायर |

| मुख्य रचनाएँ | 'दीवान-ए-ग़ालिब', 'उर्दू-ए-हिन्दी', 'उर्दू-ए-मुअल्ला', 'नाम-ए-ग़ालिब', 'लतायफे गैबी', 'दुवपशे कावेयानी' आदि। |

| विषय | उर्दू शायरी |

| भाषा | उर्दू और फ़ारसी भाषा |

| संबंधित लेख | ग़ालिब का दौर |

| इन्हें भी देखें | कवि सूची, साहित्यकार सूची |

ग़ालिब अथवा मिर्ज़ा असदउल्ला बेग ख़ान (अंग्रेज़ी: Ghalib अथवा Mirza Asadullah Baig Khan, उर्दू: غالب अथवा مرزا اسدللا بےغ خان) (जन्म- 27 दिसम्बर, 1797 ई. आगरा; निधन- 15 फ़रवरी, 1869 ई. दिल्ली) जिन्हें सारी दुनिया 'मिर्ज़ा ग़ालिब' के नाम से जानती है। इनको उर्दू-फ़ारसी का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फ़ारसी कविता के प्रवाह को हिन्दुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। ग़ालिब के लिखे पत्र, जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे, को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है। ग़ालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें दबीर-उल-मुल्क और नज़्म-उद-दौला का ख़िताब मिला। ग़ालिब आजीवन क़र्ज़ में डूबे रहे, लेकिन इन्होंने अपनी शानो-शौक़त में कभी कमी नहीं आने दी। इनके सात बच्चों में से एक भी जीवित नहीं रहा। जिस पेंशन के सहारे इन्हें व इनके घर को एक सहारा प्राप्त था, वह भी बन्द कर दी गई थी। ग़ालिब नवाबी ख़ानदान से ताल्लुक रखते थे और मुग़ल दरबार में उंचे ओहदे पर थे। ग़ालिब (असद) नाम से लिखने वाले मिर्ज़ा मुग़ल काल के आख़िरी शासक बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी कवि भी रहे थे। ग़ालिब शिया मुसलमान थे, पर मज़हब की भावनाओं में बहुत उदार एवं मित्रपराण स्वतंत्र चेता थे। जो आदमी एक बार इनसे मिलता था, उसे सदा इनसे मिलने की इच्छा बनी रहती थी। उन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा था कि दुनिया में यूं तो बहुत से अच्छे कवि-शायर हैं, लेकिन उनकी शैली सबसे निराली है-

“हैं और भी दुनिया में सुख़न्वर बहुत अच्छे

कहते हैं कि ग़ालिब का है अन्दाज़-ए बयां और”

परिचय

ग़ालिब उर्दू-फ़ारसी के प्रख्यात कवि तथा महान् शायर थे। इनके दादा 'मिर्ज़ा क़ौक़न बेग ख़ाँ' समरकन्द से भारत आए थे। बाद में वे लाहौर में 'मुइनउल मुल्क' के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करने लगे। मिर्ज़ा क़ौक़न बेग ख़ाँ के बड़े बेटे 'अब्दुल्ला बेग ख़ाँ से मिर्ज़ा ग़ालिब हुए। अब्दुल्ला बेग ख़ाँ, नवाब आसफ़उद्दौला की फ़ौज में शामिल हुए और फिर हैदराबाद से होते हुए अलवर के राजा 'बख़्तावर सिंह' के यहाँ लग गए। लेकिन जब मिर्ज़ा ग़ालिब महज 5 वर्ष के थे, तब एक लड़ाई में उनके पिता शहीद हो गए।

बचपन एवं शिक्षा

इनका पालन पोषण पिता की मृत्यु के बाद इनके चचा ने ही इनका पालन किया था, पर शीघ्र ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी और ये अपनी ननिहाल में आ गए। पिता स्वयं घर-जमाई की तरह सदा ससुराल में रहे। वहीं उनकी सन्तानों का भी पालन-पोषण हुआ। ननिहाल खुशहाल था। इसलिए ग़ालिब का बचपन अधिकतर वहीं पर बीता और बड़े आराम से बीता। उन लोगों के पास काफ़ी जायदाद थी। ग़ालिब ख़ुद अपने एक पत्र में ‘मफ़ीदुल ख़यायक़’ प्रेस के मालिक मुंशी शिवनारायण को, जिनके दादा के साथ ग़ालिब के नाना की गहरी दोस्ती थी, लिखते हैं-

“हमारी बड़ी हवेली वह है, जो अब लक्खीचन्द सेठ ने मोल ली है। इसी के दरवाज़े की संगीन बारहदरी पर मेरी नशस्त थी[1]।

निकाह

जब असदउल्ला ख़ाँ ग़ालिब' सिर्फ़ 13 वर्ष के थे, इनका विवाह लोहारू के नवाब 'अहमदबख़्श ख़ाँ' (जिनकी बहन से इनके चचा का ब्याह हुआ था) के छोटे भाई 'मिर्ज़ा इलाहीबख़्श ख़ाँ ‘मारूफ़’ की बेटी 'उमराव बेगम' के साथ 9 अगस्त, 1810 ई. को सम्पन्न हुआ था। उमराव बेगम 11 वर्ष की थीं। इस तरह लोहारू राजवंश से इनका सम्बन्ध और दृढ़ हो गया। पहले भी वह बीच-बीच में दिल्ली जाते रहते थे, पर शादी के 2-3 वर्ष बाद तो दिल्ली के ही हो गए। वह स्वयं ‘उर्दू-ए-मोअल्ला’ (इनका एक ख़त) में इस घटना का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि- "7 रज्जब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म दवा में हब्स[2] सादिर[3] हुआ। एक बेड़ी (यानी बीवी) मेरे पाँव में डाल दी और दिल्ली शहर को ज़िन्दान[4] मुक़र्रर किया और मुझे इस ज़िन्दाँ में डाल दिया।" ग़ालिब को शिक्षा देने के बाद मुल्ला अब्दुस्समद उन्हीं (ग़ालिब) के साथ आगरा से दिल्ली गए।

प्राम्भिक काव्य

दिल्ली में ससुर तथा उनके प्रतिष्ठित साथियों एवं मित्रों के काव्य प्रेम का इन पर अच्छा असर हुआ। इलाहीबख़्श ख़ाँ पवित्र एवं रहस्यवादी प्रेम से पूर्ण काव्य-रचना करते थे। वह पवित्र विचारों के आदमी थे। उनके यहाँ सूफ़ियों तथा शायरों का जमघट रहता था। निश्चय ही ग़ालिब पर इन गोष्ठियों का अच्छा असर पड़ा होगा। यहाँ उन्हें तसव्वुफ़ (धर्मवाद, आध्यात्मवाद) का परिचय मिला होगा, और धीरे-धीरे यह जन्मभूमि आगरा में बीते बचपन तथा बाद में किशोरावस्था में दिल्ली में बीते दिनों के बुरे प्रभावों से मुक्त हुए होंगे। दिल्ली आने पर भी शुरू-शुरू में तो मिर्ज़ा का वही तर्ज़ रहा, पर बाद में वह सम्भल गए। कहा जाता है कि मनुष्य की कृतियाँ उसके अन्तर का प्रतीक होती हैं। मनुष्य जैसा अन्दर से होता है, उसी के अनुकूल वह अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है। चाहे कैसा ही भ्रामक परदा हो, अन्दर की झलक कुछ न कुछ परदे से छनकर आ ही जाती है। इनके प्रारम्भिक काव्य के कुछ नमूने इस प्रकार हैं-

आर्थिक कठिनाइयाँ

विवाह के बाद ‘ग़ालिब’ की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती ही गईं। आगरा, ननिहाल में इनके दिन आराम व रईसीयत से बीतते थे। दिल्ली में भी कुछ दिनों तक रंग रहा। साढ़े सात सौ सालाना पेंशन नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ के यहाँ से मिलती थी। वह यों भी कुछ न कुछ देते रहते थे। माँ के यहाँ से भी कभी-कभी कुछ आ जाता था। अलवर से भी कुछ मिल जाता था। इस तरह मज़े में गुज़रती थी। पर शीघ्र ही पासा पलट गया। 1822 ई. में ब्रिटिश सरकार एवं अलवर दरबार की स्वीकृति से नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने अपनी जायदाद का बँटवारा यों किया, कि उनके बाद फ़ीरोज़पुर झुर्का की गद्दी पर उनके बड़े लड़के शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ बैठे तथा लोहारू की जागीरें उनके दोनों छोटे बेटों अमीनुद्दीन अहमद ख़ाँ और ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ाँ को मिले। शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ की माँ बहूख़ानम थीं, और अन्य दोनों की बेगमजान। स्वभावत: दोनों औरतों में प्रतिद्वन्द्विता थी और भाइयों के भी दो गिरोह बन गए। आपस में इनकी पटती नहीं थी।

ग़ालिब का दौर

ग़ालिब का दौर (उर्दू भाषा और देवनागरी लिपि में)

मिर्ज़ा असद उल्लाह ख़ाँ ‘ग़ालिब’ 27 सितम्बर, 1797 को पैदा हुए। सितम्बर, 1796 में एक फ़्राँसीसी, पर्रों, जो अपनी क़िस्मत आज़माने हिन्दुस्तान आया था, दौलत राव सिंधिया की शाही फ़ौज का सिपहसलार बना दिया गया। इस हैसियत से वह हिन्दुस्तान का गवर्नर भी था। उसने दिल्ली का मुहासरा करके[7] उसे फ़तह[8] कर लिया और अपने एक कमांडर, ले मारशाँ को शहर का गवर्नर और शाह आलक का मुहाफ़िज[9] मुक़र्रर[10] किया। उसके बाद उसने आगरा पर क़ब्ज़ा कर लिया।

मुक़दमा

असलियत यह थी कि नसरुल्लाबेग की मृत्यु के बाद उनकी जागीर (सोंख और सोंसा) अंग्रेज़ों ने ली थी। बाद में 25 हज़ार सालाना पर अहमदबख़्श को दे दी गई। 4 मई, 1806 को लॉर्ड लेक ने अहमदबख़्श ख़ाँ से मिलने वाली 25 हज़ार वार्षिक मालगुज़ारी इस शर्त पर माफ़ कर दी कि वह दस हज़ार सालाना नसरुल्लाबेग ख़ाँ के आश्रितों को दे। पर इसके चन्द दिनों बाद ही 7 जून, 1806 को नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने लॉर्ड लेक से मिल-मिलाकर इसमें गुपचुप परिवर्तन करा लिया था कि, सिर्फ़ 5 हज़ार सालाना ही नसरुल्लाबेग ख़ाँ के आश्रितों को दिए जायें और इसमें ख़्वाजा हाजी भी शामिल रहेगा। इस गुप्त परिवर्तन एवं संशोधन का ज्ञान ‘ग़ालिब’ को नहीं था। इसलिए फ़ीरोज़पुर झुर्का के शासक पर दावा दायर कर दिया कि उन्होंने एक तो आदेश के विरुद्ध पेंशन आधी कर दी, फिर उस आधी में भी ख़्वाजा जी को शामिल कर लिया।

आग़ामीर से मुलाक़ात की शर्त

जब मिर्ज़ा ‘ग़ालिब’ लखनऊ पहुँचे तो उन दिनों ग़ाज़ीउद्दीन हैदर अवध के बादशाह थे। वह ऐशो-इशरत में डूबे हुए इन्सान थे। यद्यपि उन्हें भी शेरो-शायरी से कुछ-न-कुछ दिलचस्पी थी। शासन का काम मुख्यत: नायब सल्तनत मोतमुद्दौला सय्यद मुहम्मद ख़ाँ देखते थे, जो लखनऊ के इतिहास में ‘आग़ा मीर’ के नाम से मशहूर हैं। अब तक आग़ा मीर की ड्योढ़ी मुहल्ला लखनऊ में ज्यों का त्यों क़ायम है। उस समय आग़ा मीर में ही शासन की सब शक्ति केन्द्रित थी। वह सफ़ेद स्याहा, जो चाहते थे करते थे। यह आदमी शुरू में एक 'ख़ानसामाँ' (रसोइया) के रूप में नौकर हुआ था, किन्तु शीघ्र ही नवाब और रेज़ीडेंट को ऐसा ख़ुश कर लिया कि वे इसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। उन्हीं की मदद से वह इस पद पर पहुँच पाया था। बिना उसकी सहायता के बादशाह तक पहुँच न हो सकती थी।

व्यक्तित्व

ग़ालिब का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था। ईरानी चेहरा, गोरा-लम्बा क़द, सुडौल एकहरा बदन, ऊँची नाक, कपोल की हड्डी उभरी हुई, चौड़ा माथा, घनी उठी पलकों के बीच झाँकते दीर्घ नयन, संसार की कहानी सुनने को उत्सुक लम्बे कान, अपनी सुनाने को उत्सुक, मानों बोल ही पडेंगे। ऐसे ओठ अपनी चुप्पी में भी बोल पड़ने वाले, बुढ़ापे में भी फूटती देह की कान्ती जो इशारा करती है कि जवानी के सौंदर्य में न जाने क्या नशा रहा होगा। सुन्दर गौर वर्ण, समस्त ज़िन्दादिली के साथ जीवित, इसी दुनिया के आदमी, इंसान और इंसान के गुण-दोषों से लगाये-यह थे मिर्ज़ा वा मीरज़ा ग़ालिब। ये रईसज़ादे थे और जन्म भर अपने को वैसा ही समझते रहे। इसीलिए वस्त्र विन्यास का बड़ा ध्यान रखते थे। जब घर पर होते, प्राय: पाजामा और अंगरखा पहिनते थे। सिर पर कामदानी की हुई मलमल की गोल टोपी लगाते थे। जाड़ों में गर्म कपड़े का कलीदार पाजामा और मिर्ज़ई। बाहर जाते तो अक्सर चूड़ीदार या तंग मोहड़ी का पाजामा, कुर्ता, सदरी या चपकन और ऊपर क़ीमती लबादा होता था।

गिरफ़्तारी

सन 1845 के लगभग आगरा से बदलकर एक नया कोतवाल फ़ैजुलहसन आया। इसको काव्य से कोई अनुराग नहीं था। इसीलिए ग़ालिब पर मेहरबानी करने की कोई बात उसके लिए नहीं हो सकती थी। फिर वह एक सख़्त आदमी भी था। आते ही उसने सख़्ती से जाँच करनी शुरू की। कई दोस्तों ने मिर्ज़ा को चेतावनी भी दी कि जुआ बन्द कर दो, पर वह लोभ एवं अंहकार से अन्धे हो रहे थे। उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। वह समझते थे कि मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं हो सकती। एक दिन कोतवाल ने छापा मारा, और लोग तो पिछवाड़े से निकल भागे पर मिर्ज़ा पकड़ लिए गए। मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी से पूर्व जौहरी पकड़े गए थे। पर वह रुपया ख़र्च करके बच गए थे। मुक़दमें तक नौबत नहीं आई थी। मिर्ज़ा के पास में रुपया कहाँ था। हाँ, मित्र थे।

हिन्दू मित्रों की सहायता

1857 के ग़दर के अनेक चित्र मिर्ज़ा 'ग़ालिब' के पत्रों में तथा इनकी पुस्तक ‘दस्तंबू’ में मिलते हैं। इस समय इनकी मनोवृत्ति अस्थिर थी। यह निर्णय नहीं कर पाते थे कि किस पक्ष में रहें। सोचते थे कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे? इसीलिए क़िले से भी थोड़ा सम्बन्ध बनाये रखते थे। ‘दस्तंबू’ में उन घटनाओं का ज़िक्र है जो ग़दर के समय इनके आगे गुज़री थीं। उधर फ़साद शुरू होते ही मिर्ज़ा की बीवी ने उनसे बिना पूछे अपने सारे ज़ेवर और क़ीमती कपड़े मियाँ काले साहब के मकान पर भेज दिए ताकि वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पर बात उलटी हुई। काले साहब का मकान भी लुटा और उसके साथ ही ग़ालिब का सामान भी लुट गया। चूँकि इस समय राज मुसलमानों का था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली विजय के बाद उन पर विशेष ध्यान दिया और उनको ख़ूब सताया। बहुत से लोग प्राण-भय से भाग गए। इनमें मिर्ज़ा के भी अनेक मित्र थे। इसीलिए ग़दर के दिनों में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। घर से बाहर बहुत कम निकलते थे। खाने-पीने की भी मुश्किल थी।

मुसलमान हूँ पर आधा

यद्यपि पटियाला के सिपाही आस-पास के मकानों की रक्षा में तैनात थे, और एक दीवार बना दी गई थी। लेकिन 5 अक्टूबर को (18 सितम्बर को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का दुबारा से अधिकार हो गया था) कुछ गोरे, सिपाहियों के मना करने पर भी, दीवार फाँदकर मिर्ज़ा के मुहल्ले में आ गए और मिर्ज़ा के घर में घुसे। उन्होंने माल-असबाब को हाथ नहीं लगाया, पर मिर्ज़ा, आरिफ़ के दो बच्चों और चन्द लोगों को पकड़कर ले गए और कुतुबउद्दीन सौदागर की हवेली में कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया। उनकी हास्यप्रियता और एक मित्र की सिफ़ारिश ने रक्षा की। बात यह हुई जब गोरे मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करके ले गए, तो अंग्रेज़ सार्जेण्ट ने इनकी अनोखी सज-धज देखकर पूछा-‘क्या तुम मुसलमान हो?’ मिर्ज़ा ने हँसकर जवाब दिया कि, ‘मुसलमान तो हूँ पर आधा।’ वह इनके जवाब से चकित हुआ। पूछा-‘आधा मुसलमान हो, कैसे?’ मिर्ज़ा बोले, ‘साहब, शरीब पीता हूँ; हेम (सूअर) नहीं खाता।’

जब कर्नल के सामने पेश किए गए, तो इन्होंने महारानी विक्टोरिया से अपने पत्र-व्यवहार की बात बताई और अपनी वफ़ादारी का विश्वास दिलाया। कर्नल ने पूछा, ‘तुम दिल्ली की लड़ाई के समय पहाड़ी पर क्यों नहीं आये, जहाँ अंग्रेज़ी फ़ौज़ें और उनके मददगार जमा हो रहे थे?’ मिर्ज़ा ने कहा, ‘तिलंगे दरवाज़े से बाहर आदमी को निकलने नहीं देते थे। मैं क्यों कर आता? अगर कोई फ़रेब करके, कोई बात करके निकल जाता, जब पहाड़ी के क़रीब गोली की रेंज में पहुँचता तो पहरे वाला गोली मार देता। यह भी माना की तिलंगे बाहर जाने देते, गोरा पहरेदार भी गोली न मारता पर मेरी सूरत देखिए और मेरा हाल मालूम कीजिए। बूढ़ा हूँ, पाँव से अपाहिज, कानों से बहरा, न लड़ाई के लायक़, न मश्विरत के क़ाबिल। हाँ, दुआ करता हूँ सो वहाँ भी दुआ करता रहा।’ कर्नल साहब हँसे और मिर्ज़ा को उनके नौकरों और घरवालों के साथ घर जाने की इजाज़त दे दी।

ग़ालिब और पेंशन

मिर्ज़ा तो बच गए पर इनके भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ इतने भाग्यशाली न थे। पहले ही ज़िक्र किया जा चुका है कि वह 30 साल की आयु में ही विक्षिप्त (पागल) हो गए थे और ग़ालिब के मकान से दूर, फर्राशख़ाने[11] के क़रीब, एक दूसरे मकान में अलग रहते थे। जितनी पेंशन ग़ालिब को सरकारी ख़ज़ाने से मिलती थी, उतनी ही मिर्ज़ा यूसुफ़ के लिए भी नियत थी। उनकी बीवी, बच्चे भी साथ-साथ रहते थे, पर दिल्ली पर अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार हुआ तो गोरों ने चुन-चुनकर बदला लेना शुरू किया। इस बेइज़्ज़ती और अत्याचार से बचने के लिए यूसुफ़ की बीवी बच्चों सहित इन्हें अकेले छोड़कर जयपुर चली गई थीं। घर पर इनके पास एक बूढ़ी नौकरानी और एक बूढ़ा दरवान रह गए। मिर्ज़ा को भी सूचना मिली, किन्तु बेबसी के कारण वह कुछ न कर सके। 30 सितम्बर को जब ग़ालिब को अपना दरवाज़ा बन्द किए हुए पन्द्रह-सोलह दिन हो रहे थे, उन्हें सूचना मिली की सैनिक मिर्ज़ा यूसुफ़ के घर आये और सब कुछ ले गए, लेकिन उन्हें और बूढ़े नौकरों को ज़िन्दा छोड़ गए।[12]

अंतिम समय

मिर्ज़ा 'ग़ालिब का ज़िन्दगी भर कर्ज़दारों से पिण्ड नहीं छूट सका। इनके सात बच्चे भी हुए थे, लेकिन जितने भी हुए सब मर गए। 'आरिफ़' (गोद लिया हुआ बेटा) को बेटे की तरह की पाला, वह भी मर गया। पारिवारिक जीवन कभी सुखी एवं प्रेममय नहीं रहा। मानसिक संतुलन की कमी से ज़माने की शिकायत हमेशा रही। इसका दु:ख ही बना रहा कि समाज ने कभी हमारी योग्यता और प्रतिभा की सच्ची क़द्रदानी न की। फिर शराब जो किशोरावस्था में मुँह लगी थी, वह कभी नहीं छूटी। ग़दर के ज़माने में अर्थ-कष्ट, उसके बाद पेंशन की बन्दी। जब इनसे कुछ फुर्सत मिली तो ‘क़ातअ बुरहान’ के हंगामे ने इनके दिल में ऐसी उत्तेजना पैदा की कि बेचैन रखा। इन लगातार मुसीबतों से इनका स्वास्थ्य गिरता ही गया। खाना-पीना बहुत कम हो गया। बहरे हो गए। दृष्टि-शक्ति भी बहुत कम हो गई। क़ब्ज़ की शिकायत पहले से ही थी।

मृत्यु

मिर्ज़ा ग़ालिब की मृत्यु 15 फ़रवरी, 1869 ई. को दोपहर ढले हुई थी। इस दिन एक ऐसी प्रतिभा का अन्त हो गया, जिसने इस देश में फ़ारसी काव्य को उच्चता प्रदान की और उर्दू गद्य-पद्य को परम्परा की श्रृंखलाओं से मुक्त कर एक नये साँचे में ढाला।

|

|

मृत्यु के बाद इनके मित्रों में इस बात को लेकर मतभेद हुआ कि शिया या सुन्नी, किस विधि से इनका मृतक संस्कार हो। ग़ालिब शिया थे, इसमें किसी को सन्देह की गुंजाइश न थी, पर नवाब ज़ियाउद्दीन और महमूद ख़ाँ ने सुन्नी विधि से ही सब क्रिया-कर्म कराया और जिस लोहारू ख़ानदान ने 1847 ई. में समाचार पत्रों में छपवाया था कि ग़ालिब से हमारा दूर का सम्बन्ध है, उसी ख़ानदान के नवाब ज़ियाउद्दीन ने सम्पूर्ण मृतक संस्कार करवाया और उनके शव को गौरव के साथ अपने वंश के क़ब्रिस्तान (जो चौसठ खम्भा के पास है) में अपने चचा के पास जगह दी।

रचनाएँ

ग़ालिब ने अपनी रचनाओं में सरल शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू गद्य-लेखन की नींव रखने के कारण इन्हें वर्तमान उर्दू गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएँ 'लतायफे गैबी', 'दुरपशे कावेयानी', 'नामाए ग़ालिब', 'मेह्नीम' आदि गद्य में हैं। फ़ारसी के कुलियात में फ़ारसी कविताओं का संग्रह हैं। दस्तंब में इन्होंने 1857 ई. के बलवे का आँखों देखा विवरण फ़ारसी गद्य में लिखा हैं। ग़ालिब ने निम्न रचनाएँ भी की हैं-

- 'उर्दू-ए-हिन्दी'

- 'उर्दू-ए-मुअल्ला'

- 'नाम-ए-ग़ालिब'

- 'लतायफे गैबी'

- 'दुवपशे कावेयानी' आदि।

इनकी रचनाओं में देश की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन हुआ है। उनकी ख़ूबसूरत शायरी का संग्रह 'दीवान-ए-ग़ालिब' के रूप में 10 भागों में प्रकाशित हुआ है। जिसका अनेक स्वदेशी तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।

गूगल डूडल (Google Doodle)

शेर-ओ-शायरी की दुनिया के बादशाह, उर्दू एवं फ़ारसी भाषा के महान शायर मिर्ज़ा ग़ालिब का 27 दिसम्बर, 2017 को 220वाँ जन्मदिवस है। इस मौके पर गूगल ने एक खास डूडल बनाकर उनको समर्पित किया। गूगूल के इस डूडल में मिर्ज़ा हाथ में पेन और काग़ज़ के साथ दिख रहे हैं और उनके बैकग्राउंड में बनी इमारत मुग़लकालीन वास्तुकला के दर्शन करा रही है। गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा कि- "उनके छंद में उदासी सी दिखती है जो उनके उथल-पुथल और त्रासदी से भरी जिंदगी से निकल कर आई है, चाहे वो कम उम्र में अनाथ होना हो, या फिर अपने सात नवजात बच्चों को खोना या चाहे भारत में मुग़लों के हाथ से निकलती सत्ता से राजनीति में आई उथल-पुथल हो। उन्होंने वित्तीय कठिनाई झेली और उन्हें कभी नियमित सैलरी नहीं मिली। इन कठिनाइयों के बावजूद मिर्ज़ा ग़ालिब ने अपनी परिस्थितियों को विवेक, बुद्धिमत्ता, जीवन के प्रति प्रेम से मोड़ दिया। उनकी उर्दू कविता और शायरी को उनके जीवन काल में सराहना नहीं मिली, लेकिन आज उनकी विरासत को काफी सराहा जाता है, विशेषकर उर्दू ग़ज़लों में उनकी श्रेष्ठता को।'

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ यह बड़ी हवेली.......अब भी पीपलमण्डी आगरा में मौजूद है। इसी का नाम ‘काला’ (कलाँ?) महल है। यह निहायत आलीशान इमारत है। यह किसी ज़माने में राजा गजसिंह की हवेली कहलाती थी। राजा गजसिंह जोधपुर के राजा सूरजसिंह के बेटे थे और अहदे जहाँगीर में इसी मकान में रहते थे। मेरा ख़्याल है कि मिर्ज़ा ग़ालिब की पैदाइश इसी मकान में हुई होगी। आजकल (1838 ई.) यह इमारत एक हिन्दू सेठ की मिल्कियत है और इसमें लड़कियों का मदरसा है।-‘ज़िक्रे ग़ालिब’ (मालिकराम), नवीन संस्मरण, पृष्ठ 21

- ↑ स्थायी क़ैद

- ↑ जारी

- ↑ कारागार

- ↑ प्रेम का परिचय

- ↑ विद्युत पर न्यौछावर

- ↑ घेरकर

- ↑ जीत

- ↑ रक्षक

- ↑ नियुक्त

- ↑ वह मकान जिसमें फ़र्श वग़ैरह रखे जाते हैं

- ↑ ग़ालिब के एक निकट सम्बन्धी मिर्ज़ा मुईनउद्दीन ने लिखा है कि यूसुफ़ गोली की आवाज़ सुनकर, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, घर से बाहर आये और मारे गए।–ग़दर की सुबह-शाम, पृष्ठ 88

बाहरी कड़ियाँ

हिन्दी पाठ कड़ियाँ |

अंग्रेज़ी पाठ कड़ियाँ |

विडियो कड़ियाँ |

|---|---|---|