"पाषाणीय शिलालेख (लेखन सामग्री)" के अवतरणों में अंतर

व्यवस्थापन (चर्चा | योगदान) छो (Text replacement - "विद्वान " to "विद्वान् ") |

|||

| (7 सदस्यों द्वारा किये गये बीच के 12 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

| − | {{ | + | {{लेखन सामग्री विषय सूची}} |

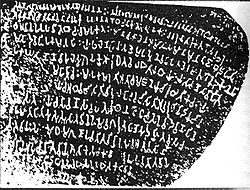

| − | प्राचीन भारत की लेखन सामग्री में पाषाणीय शिलालेख एक लेखन सामग्री है। प्रारम्भिक काल के भारतीय लेख उन्हें चिरस्थायी बनाने की [[दृष्टि]] से, पाषाणों पर उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। पाषाणीय लेख चट्टानों, शिलाओं, स्तम्भों, मूर्तियों तथा उनके आधार-पीठों और पत्थर के कलश या उनकी | + | [[चित्र:Lekhan-Samagri-2.jpg|thumb|250px|[[अशोक के शिलालेख|अशोक का शिलालेख]], [[ब्रह्मगिरि]] ([[कर्नाटक]])]] |

| + | [[प्राचीन भारत लेखन सामग्री|प्राचीन भारत की लेखन सामग्री]] में पाषाणीय शिलालेख एक लेखन सामग्री है। प्रारम्भिक काल के भारतीय लेख उन्हें चिरस्थायी बनाने की [[दृष्टि]] से, पाषाणों पर उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। पाषाणीय लेख चट्टानों, शिलाओं, स्तम्भों, मूर्तियों तथा उनके आधार-पीठों और पत्थर के कलश या उनकी ढक्कन-जैसी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। | ||

==पाषाण को तराशना== | ==पाषाण को तराशना== | ||

| − | पाषाण को कभी-कभी चिकना किए बिना ही लेख खोद दिए जाते थे। परन्तु जब प्रशस्ति-जैसे लेख उत्कीर्ण करने होते तो, पत्थर को काट-छाँट और छीलकर चिकना किया जाता था। कभी-कभी चिकने पत्थर से रगड़कर उसे चमकीला भी बनाया जाता था। | + | पाषाण को कभी-कभी चिकना किए बिना ही लेख खोद दिए जाते थे। परन्तु जब प्रशस्ति- जैसे लेख उत्कीर्ण करने होते तो, पत्थर को काट-छाँट और छीलकर चिकना किया जाता था। कभी-कभी चिकने पत्थर से रगड़कर उसे चमकीला भी बनाया जाता था। |

==अक्षरों का उत्कीर्णन== | ==अक्षरों का उत्कीर्णन== | ||

| − | लेख की रचना कोई कवि, | + | {{tocright}} |

| + | लेख की रचना कोई कवि, विद्वान् अथवा राज्य का उच्चाधिकारी करता था। लेखक उसे स्याही या खड़िया से पत्थर की सतह पर लिख देता था। पट्टी अथवा [[रंग]] में डुबोए गए धागे से पत्थर पर सीधी रेखाएँ खींची जाती थीं। अन्त में शिल्पी छेनी से अक्षरों को उत्कीर्ण कर देता था। कभी-कभी पुस्तकें भी, उन्हें चिरस्थायी रखने के प्रयोजन से, चट्टान या शिलाओं पर खोद दी जाती थीं। उदाहरणार्थ, [[धार]], [[मालवा]] से राजा [[भोज]] का 'कूर्मशतक' नामक [[प्राकृत]] काव्य शिलाओं पर ख़ुदा हुआ मिला है। | ||

==अभिलेखों की रचना== | ==अभिलेखों की रचना== | ||

| − | पाषाण-फलकों पर अभिलेख प्राय: पहले उत्कीर्ण किए जाते थे, उसके बाद उन्हें उपयुक्त जगहों पर स्थापित कर दिया जाता था। अभिलेखों की खुदाई बहुत सावधानी से की जाती थी। कभी-कभी पत्थर में टूट या चटक आ जाती तो, उसे धातु से भर दिए जाने के उदाहरण भी मिलते हैं। लम्बी प्रशस्तियाँ और ग्रन्थ शिलापट्टों पर लिखे गए हैं। [[कुंभलगढ़]] [[राजस्थान]] के कुंभिस्वामिन या मामादेव मन्दिर का राणा कुंभा (1433-1469 ई.) का लेख पंच शिलापट्टी पर खोदा हुआ था। | + | पाषाण-फलकों पर अभिलेख प्राय: पहले उत्कीर्ण किए जाते थे, उसके बाद उन्हें उपयुक्त जगहों पर स्थापित कर दिया जाता था। अभिलेखों की खुदाई बहुत सावधानी से की जाती थी। कभी-कभी पत्थर में टूट या चटक आ जाती तो, उसे धातु से भर दिए जाने के उदाहरण भी मिलते हैं। लम्बी प्रशस्तियाँ और [[ग्रन्थ]] शिलापट्टों पर लिखे गए हैं। [[कुंभलगढ़ उदयपुर|कुंभलगढ़]] [[राजस्थान]] के 'कुंभिस्वामिन या मामादेव मन्दिर' का राणा कुंभा (1433-1469 ई.) का लेख पंच शिलापट्टी पर खोदा हुआ था। |

| + | |||

==लेख परम्परा== | ==लेख परम्परा== | ||

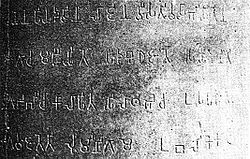

| − | स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण करने की | + | स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण करने की परम्परा बहुत पुरानी है। सम्भवतः प्राचीनतम स्तम्भलेख सम्राट [[अशोक]] (272-232 ई.पू.) के हैं। इन पर मिलने वाले अभिलेखों में इन्हें '''शिलास्तम्भ''' कहा गया है। ये स्तम्भ चुनार, [[उत्तर प्रदेश]] के बलुआ पत्थर से बने हैं, ये एक ही शिलाखण्ड के हैं और इन पर बढ़िया पॉलिश की हुई है। [[चित्र:Lekhan-Samagri-3.jpg|thumb|250px|left|[[अशोक]] का स्तंभलेख, [[लुंबिनी]], [[नेपाल]]]] इनमें से कुछ स्तम्भों की ऊँचाई 16-17 मीटर है और भार क़रीब 50 टन। [[अशोक के शिलालेख|अशोक के इन शिलालेखों]] को [[दिल्ली]], [[इलाहाबाद]], [[लुम्बिनी]], [[लौरिया-नन्दनगढ़|लौरिया नंदनगढ़]] आदि स्थानों पर देखा जा सकता है। स्वतंत्र [[भारत]] का सिंहाकृत वाला राष्ट्रचिह्न [[अशोक]] के [[सारनाथ]] वाले स्तम्भ का शीर्षभाग है। |

| + | |||

==स्तम्भ लेख व इनके प्रकार== | ==स्तम्भ लेख व इनके प्रकार== | ||

| − | शिलालेख के अलावा भी कई तरह के स्तम्भ हैं। ध्वजस्तम्भ मन्दिर के सामने खड़े किए जाते थे और इन पर लेख भी मिलते हैं। जयस्तम्भ पर किसी विजय राजा की प्रशस्ति रहती है। किसी पुण्यकार्य का यशभागी बनने के लिए कीर्तिस्तम्भ स्थापित किए गए हैं। शत्रुओं से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करने पर अभिलेखयुक्त वीरस्तम्भ खड़े किए जाते थे। स्तम्भों के अन्य प्रकार हैं- | + | शिलालेख के अलावा भी कई तरह के स्तम्भ हैं। ध्वजस्तम्भ मन्दिर के सामने खड़े किए जाते थे और इन पर लेख भी मिलते हैं। 'जयस्तम्भ' पर किसी विजय राजा की प्रशस्ति रहती है। किसी पुण्यकार्य का यशभागी बनने के लिए कीर्तिस्तम्भ स्थापित किए गए हैं। शत्रुओं से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करने पर अभिलेखयुक्त वीरस्तम्भ खड़े किए जाते थे। स्तम्भों के अन्य प्रकार हैं- |

*सतीस्तम्भ | *सतीस्तम्भ | ||

*धर्मस्तम्भ | *धर्मस्तम्भ | ||

*स्मृतिस्तम्भ | *स्मृतिस्तम्भ | ||

| − | यज्ञोपरान्त बलि को बाँधने के लिए बनाए गए स्तम्भ को '''यूपस्तम्भ''' कहा जाता था। इन पर भी लेख मिले हैं। | + | *यज्ञोपरान्त बलि को बाँधने के लिए बनाए गए स्तम्भ को '''यूपस्तम्भ''' कहा जाता था। इन पर भी लेख मिले हैं। |

{{प्रचार}} | {{प्रचार}} | ||

{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति | ||

|आधार= | |आधार= | ||

| − | |प्रारम्भिक= | + | |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2 |

|माध्यमिक= | |माध्यमिक= | ||

|पूर्णता= | |पूर्णता= | ||

|शोध= | |शोध= | ||

}} | }} | ||

| + | {{संदर्भ ग्रंथ}} | ||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

| − | [[Category: | + | ==संबंधित लेख== |

| + | {{प्राचीन भारत लेखन सामग्री}} | ||

| + | [[Category:इतिहास_कोश]][[Category:भाषा और लिपि]][[Category:भाषा कोश]] | ||

| + | [[Category:प्राचीन भारत लेखन सामग्री]] | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

14:22, 6 जुलाई 2017 के समय का अवतरण

प्राचीन भारत की लेखन सामग्री में पाषाणीय शिलालेख एक लेखन सामग्री है। प्रारम्भिक काल के भारतीय लेख उन्हें चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से, पाषाणों पर उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। पाषाणीय लेख चट्टानों, शिलाओं, स्तम्भों, मूर्तियों तथा उनके आधार-पीठों और पत्थर के कलश या उनकी ढक्कन-जैसी वस्तुओं पर पाए जाते हैं।

पाषाण को तराशना

पाषाण को कभी-कभी चिकना किए बिना ही लेख खोद दिए जाते थे। परन्तु जब प्रशस्ति- जैसे लेख उत्कीर्ण करने होते तो, पत्थर को काट-छाँट और छीलकर चिकना किया जाता था। कभी-कभी चिकने पत्थर से रगड़कर उसे चमकीला भी बनाया जाता था।

अक्षरों का उत्कीर्णन

लेख की रचना कोई कवि, विद्वान् अथवा राज्य का उच्चाधिकारी करता था। लेखक उसे स्याही या खड़िया से पत्थर की सतह पर लिख देता था। पट्टी अथवा रंग में डुबोए गए धागे से पत्थर पर सीधी रेखाएँ खींची जाती थीं। अन्त में शिल्पी छेनी से अक्षरों को उत्कीर्ण कर देता था। कभी-कभी पुस्तकें भी, उन्हें चिरस्थायी रखने के प्रयोजन से, चट्टान या शिलाओं पर खोद दी जाती थीं। उदाहरणार्थ, धार, मालवा से राजा भोज का 'कूर्मशतक' नामक प्राकृत काव्य शिलाओं पर ख़ुदा हुआ मिला है।

अभिलेखों की रचना

पाषाण-फलकों पर अभिलेख प्राय: पहले उत्कीर्ण किए जाते थे, उसके बाद उन्हें उपयुक्त जगहों पर स्थापित कर दिया जाता था। अभिलेखों की खुदाई बहुत सावधानी से की जाती थी। कभी-कभी पत्थर में टूट या चटक आ जाती तो, उसे धातु से भर दिए जाने के उदाहरण भी मिलते हैं। लम्बी प्रशस्तियाँ और ग्रन्थ शिलापट्टों पर लिखे गए हैं। कुंभलगढ़ राजस्थान के 'कुंभिस्वामिन या मामादेव मन्दिर' का राणा कुंभा (1433-1469 ई.) का लेख पंच शिलापट्टी पर खोदा हुआ था।

लेख परम्परा

स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण करने की परम्परा बहुत पुरानी है। सम्भवतः प्राचीनतम स्तम्भलेख सम्राट अशोक (272-232 ई.पू.) के हैं। इन पर मिलने वाले अभिलेखों में इन्हें शिलास्तम्भ कहा गया है। ये स्तम्भ चुनार, उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थर से बने हैं, ये एक ही शिलाखण्ड के हैं और इन पर बढ़िया पॉलिश की हुई है।

इनमें से कुछ स्तम्भों की ऊँचाई 16-17 मीटर है और भार क़रीब 50 टन। अशोक के इन शिलालेखों को दिल्ली, इलाहाबाद, लुम्बिनी, लौरिया नंदनगढ़ आदि स्थानों पर देखा जा सकता है। स्वतंत्र भारत का सिंहाकृत वाला राष्ट्रचिह्न अशोक के सारनाथ वाले स्तम्भ का शीर्षभाग है।

स्तम्भ लेख व इनके प्रकार

शिलालेख के अलावा भी कई तरह के स्तम्भ हैं। ध्वजस्तम्भ मन्दिर के सामने खड़े किए जाते थे और इन पर लेख भी मिलते हैं। 'जयस्तम्भ' पर किसी विजय राजा की प्रशस्ति रहती है। किसी पुण्यकार्य का यशभागी बनने के लिए कीर्तिस्तम्भ स्थापित किए गए हैं। शत्रुओं से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करने पर अभिलेखयुक्त वीरस्तम्भ खड़े किए जाते थे। स्तम्भों के अन्य प्रकार हैं-

- सतीस्तम्भ

- धर्मस्तम्भ

- स्मृतिस्तम्भ

- यज्ञोपरान्त बलि को बाँधने के लिए बनाए गए स्तम्भ को यूपस्तम्भ कहा जाता था। इन पर भी लेख मिले हैं।

|

|

|

|

|

|