"दिल्ली की कला" के अवतरणों में अंतर

('{{tocright}} ;वास्तुकला [[चित्र:Gandhi-Smriti-Museum-Delhi-1.jpg|thumb|[[महात्मा गांध...' के साथ नया पन्ना बनाया) |

व्यवस्थापन (चर्चा | योगदान) छो (Text replacement - "रूचि" to "रुचि") |

||

| (4 सदस्यों द्वारा किये गये बीच के 8 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

| − | {{ | + | {{दिल्ली लेख सूची}} |

| − | + | {{सूचना बक्सा दिल्ली}} | |

| − | [[चित्र:Gandhi-Smriti-Museum-Delhi-1.jpg|thumb|[[महात्मा गांधी]], गांधी स्मृति संग्रहालय, दिल्ली]] | + | 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक [[दिल्ली]] की कला और वहाँ के रहन सहन पर [[मुग़ल]] सल्तनत का प्रभाव रहा। मुग़लों के समय में तुर्की, फ़ारसी और भारतीय कलाओं के मिश्रण ने एक नई कला को जन्म दिया। [[जामा मस्जिद दिल्ली|जामा मस्जिद]] और [[लाल क़िला दिल्ली|लाल क़िला]] इसी वक्त में बनाए गए थे। दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। लेकिन 1911 में [[नई दिल्ली]] की स्थापना हुई और ब्रिटिश वास्तुकला ने दिल्ली के क़िलों और महलों के बीच अपनी जगह बना ली। एड्विन लुटियंस<ref>पूरा नाम एड्विन लैंडसियर लूट्यन्स, बीसवीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार। </ref> ने [[इंडिया गेट]], [[राष्ट्रपति भवन]] सहित नई दिल्ली को एक आधुनिक रूप दिया। |

| − | दिल्ली के वैविध्यपूर्ण इतिहास ने विरासत में इसे समृद्ध वास्तुकला दी है। शहर के सबसे प्राचीन भवन सल्तनत काल के हैं और अपनी संरचना व अलंकरण में भिन्नता लिए हुए हैं। प्राकृतिक रुपाकंनों, सर्पाकार बेलों और क़ुरान के अक्षरों के घुमाव में हिन्दू राजपूत कारीगरों का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। मध्य एशिया से आए कुछ कारीगर कवि और वास्तुकला की सेल्जुक शैली की विशेषताएं मेहराब की निचली कोर पर कमल- कलियों की पंक्ति, उत्कीर्ण अलंकरण और बारी-बारी से आड़ी और खड़ी ईटों की चिनाई है। ख़िलज़ी शासन काल तक इस्लामी वास्तुकला में प्रयोग तथा सुधार का दौर समाप्त हो चुका था और इस्लामी वास्तुकला में एक विशेष पद्धति और उपशैली स्थापित हो चुकी थी जिसे [[पख़्तून]] शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली की अपनी लाक्षणिक विशेषताएं हैं। जैसे घोड़े के नाल की आकृति वाली मेहराबें, जालीदार खिड़कियां, अलंकृत किनारे बेल बूटों का काम (बारीक विस्तृत रूप रेखाओं में) और प्रेरणादायी, आध्यात्मिक शब्दांकन बाहर की ओर अधिकांशत: लाल पत्थरों का तथा भीतर सफ़ेद संगमरमर का उपयोग मिलता है। | + | ==वास्तुकला== |

| − | + | {{Main|दिल्ली की वास्तुकला}} | |

| − | + | [[चित्र:Gandhi-Smriti-Museum-Delhi-1.jpg|thumb|left|[[महात्मा गांधी]], गांधी स्मृति संग्रहालय, दिल्ली]] | |

| − | + | दिल्ली के वैविध्यपूर्ण इतिहास ने विरासत में इसे समृद्ध वास्तुकला दी है। शहर के सबसे प्राचीन भवन सल्तनत काल के हैं और अपनी संरचना व अलंकरण में भिन्नता लिए हुए हैं। प्राकृतिक रुपाकंनों, सर्पाकार बेलों और क़ुरान के अक्षरों के घुमाव में [[हिन्दू]] राजपूत कारीगरों का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। मध्य एशिया से आए कुछ कारीगर [[कवि]] और वास्तुकला की सेल्जुक शैली की विशेषताएं मेहराब की निचली कोर पर कमल- कलियों की पंक्ति, उत्कीर्ण अलंकरण और बारी-बारी से आड़ी और खड़ी ईटों की चिनाई है। ख़िलज़ी शासन काल तक इस्लामी वास्तुकला में प्रयोग तथा सुधार का दौर समाप्त हो चुका था और इस्लामी वास्तुकला में एक विशेष पद्धति और उपशैली स्थापित हो चुकी थी जिसे [[पख़्तून]] शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली की अपनी लाक्षणिक विशेषताएं हैं। जैसे घोड़े के नाल की आकृति वाली मेहराबें, जालीदार खिड़कियां, अलंकृत किनारे बेल बूटों का काम (बारीक विस्तृत रूप रेखाओं में) और प्रेरणादायी, आध्यात्मिक शब्दांकन बाहर की ओर अधिकांशत: लाल पत्थरों का तथा भीतर सफ़ेद संगमरमर का उपयोग मिलता है। | |

| − | + | ;आंग्ल वास्तुकला | |

| − | + | दिल्ली की आंग्ल वास्तुकला औपनिवेशिक तथा मुग़लकालीन कला का प्रतीक है। यह वाइसरॉय के आवास [[संसद भवन]] और सचिवालय के विशाल भवनों से लेकर आवासीय बंगलों और दफ़्तरों जैसी उपयोगी इमारतों तक वैविध्यपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में वास्तुकला ने अपनी अलग उपशैली विकसित करने का प्रयास किया है। देशज तथा पश्चिमी शैली के मिश्रित स्वरूप में स्थानीय उपशैलीयों की छटा दिखाई देती है। सर्वोच्च न्यायालय भवन, विज्ञान भवन विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय कनॉट प्लेस के आसपास की इमारतें इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। हाल ही में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कुछ वास्तुकार हुए जिन्होंने दिल्ली के परिदृश्य में कुछ आकर्षण भवन जोड़े हैं। जिन्हें उत्तर-आधुनिक कहा जाता है। टीकाकरण संस्थान, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय और [[बहाई मंदिर]] इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। | |

| − | + | ==कला दीर्घाएँ== | |

| − | + | {{Main|दिल्ली की कला दीर्घाएँ}} | |

| − | दिल्ली की आंग्ल वास्तुकला औपनिवेशिक तथा मुग़लकालीन कला का प्रतीक है। यह वाइसरॉय के आवास संसद भवन और सचिवालय के विशाल भवनों से लेकर आवासीय बंगलों और दफ़्तरों जैसी उपयोगी इमारतों तक वैविध्यपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में वास्तुकला ने अपनी अलग उपशैली विकसित करने का प्रयास किया है। देशज तथा पश्चिमी शैली के मिश्रित स्वरूप में स्थानीय उपशैलीयों की छटा दिखाई देती है। सर्वोच्च न्यायालय भवन, विज्ञान भवन विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय कनॉट प्लेस के आसपास की इमारतें इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। हाल ही में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कुछ वास्तुकार हुए जिन्होंने दिल्ली के परिदृश्य में कुछ आकर्षण भवन जोड़े हैं। जिन्हें उत्तर-आधुनिक कहा जाता है। टीकाकरण संस्थान, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय और [[बहाई मंदिर]] इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। | + | यह देश की एक प्रमुख एवं प्रतिष्ठित दीर्घा है। [[जयपुर]] के तत्कालीन महाराजा के निवास स्थान जयपुर हाउस में 1954 में शुरू हुई इस दीर्घा में 19वीं एवं 20वीं शताब्दी की लगभग 15,000 दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है [[नंदलाल बोस]], [[राजा रवि वर्मा]], अमृता सहगल एवं [[जैमिनी राय]] द्वारा तैयार की गई उत्कृष्ट कलाकृतियाँ। भारत के कुछ प्रसिद्ध मूर्तिकारों के कार्य को भी इस दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। यहीं पर एक पुस्तकालय एवं विक्रय केन्द्र भी है, जहाँ से पोस्टर, चित्रमय पोस्टकार्ड, कैटलाग आदि ख़रीदे जा सकते हैं। बच्चों में कला के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए यहाँ समय-समय पर स्कूली बच्चों के लिए विशेष भ्रमण, सभा, फ़िल्म प्रदर्शन इत्यादि भी आयोजित किए जाते हैं। |

| − | {{ | ||

| − | |||

{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति | ||

|आधार= | |आधार= | ||

| पंक्ति 21: | पंक्ति 19: | ||

|शोध= | |शोध= | ||

}} | }} | ||

| − | |||

| − | |||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

| − | |||

==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||

==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||

{{दिल्ली}} | {{दिल्ली}} | ||

[[Category:दिल्ली]] | [[Category:दिल्ली]] | ||

| + | [[Category:कला कोश]] | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

| + | __NOTOC__ | ||

07:49, 3 जनवरी 2016 के समय का अवतरण

दिल्ली की कला

| |||

| विवरण | दिल्ली देश के उत्तरी मध्य भाग में गंगा की एक प्रमुख सहायक यमुना नदी के दोनों तरफ बसी है। दिल्ली भारत का तीसरा बड़ा शहर है। यह एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। | ||

| भौगोलिक स्थिति | उत्तर- 28°36′36, पूर्व- 77°13′48 | ||

| मार्ग स्थिति | दिल्ली, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और आगरा के रास्ते कोलकता से जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर, अजमेर और जयपुर के रास्ते मुंबई से जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जालंधर, लुधियाना और अंबाला होते हुए अमृतसर और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से रामपुर और मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ से जुड़ी है। | ||

| इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | |||

| पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन | |||

| आई.एस.बी.टी, सराय काले ख़ाँ, आनंद विहार | |||

| साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, लोकल रेल, मेट्रो रेल, बस | |||

| क्या देखें | दिल्ली पर्यटन | ||

| कहाँ ठहरें | होटल, धर्मशाला, अतिथि ग्रह | ||

| क्या खायें | पंजाबी खाना, चाट, पराठें वाली गली के 'पराठें' | ||

| एस.टी.डी. कोड | 011 | ||

| सावधानी | आतंकवादी गतिविधियों से सावधान, लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, शीत ऋतु में कोहरे से और ग्रीष्म ऋतु में लू से बचाव करें। | ||

| गूगल मानचित्र, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | |||

| संबंधित लेख | लाल क़िला, इण्डिया गेट, जामा मस्जिद, राष्ट्रपति भवन । | उप-राज्यपाल | विनय कुमार सक्सैना |

| मुख्यमंत्री | अरविन्द केजरीवाल | ||

| अन्य जानकारी | दिल्ली राज्य का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया (House Sparrow) है। | ||

| बाहरी कड़ियाँ | अधिकारिक वेबसाइट | ||

| अद्यतन | 17:15, 11 जून 2022 (IST)

| ||

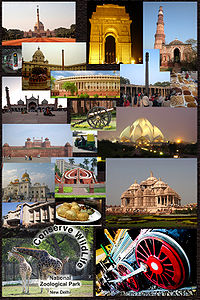

16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली की कला और वहाँ के रहन सहन पर मुग़ल सल्तनत का प्रभाव रहा। मुग़लों के समय में तुर्की, फ़ारसी और भारतीय कलाओं के मिश्रण ने एक नई कला को जन्म दिया। जामा मस्जिद और लाल क़िला इसी वक्त में बनाए गए थे। दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। लेकिन 1911 में नई दिल्ली की स्थापना हुई और ब्रिटिश वास्तुकला ने दिल्ली के क़िलों और महलों के बीच अपनी जगह बना ली। एड्विन लुटियंस[1] ने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन सहित नई दिल्ली को एक आधुनिक रूप दिया।

वास्तुकला

दिल्ली के वैविध्यपूर्ण इतिहास ने विरासत में इसे समृद्ध वास्तुकला दी है। शहर के सबसे प्राचीन भवन सल्तनत काल के हैं और अपनी संरचना व अलंकरण में भिन्नता लिए हुए हैं। प्राकृतिक रुपाकंनों, सर्पाकार बेलों और क़ुरान के अक्षरों के घुमाव में हिन्दू राजपूत कारीगरों का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। मध्य एशिया से आए कुछ कारीगर कवि और वास्तुकला की सेल्जुक शैली की विशेषताएं मेहराब की निचली कोर पर कमल- कलियों की पंक्ति, उत्कीर्ण अलंकरण और बारी-बारी से आड़ी और खड़ी ईटों की चिनाई है। ख़िलज़ी शासन काल तक इस्लामी वास्तुकला में प्रयोग तथा सुधार का दौर समाप्त हो चुका था और इस्लामी वास्तुकला में एक विशेष पद्धति और उपशैली स्थापित हो चुकी थी जिसे पख़्तून शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली की अपनी लाक्षणिक विशेषताएं हैं। जैसे घोड़े के नाल की आकृति वाली मेहराबें, जालीदार खिड़कियां, अलंकृत किनारे बेल बूटों का काम (बारीक विस्तृत रूप रेखाओं में) और प्रेरणादायी, आध्यात्मिक शब्दांकन बाहर की ओर अधिकांशत: लाल पत्थरों का तथा भीतर सफ़ेद संगमरमर का उपयोग मिलता है।

- आंग्ल वास्तुकला

दिल्ली की आंग्ल वास्तुकला औपनिवेशिक तथा मुग़लकालीन कला का प्रतीक है। यह वाइसरॉय के आवास संसद भवन और सचिवालय के विशाल भवनों से लेकर आवासीय बंगलों और दफ़्तरों जैसी उपयोगी इमारतों तक वैविध्यपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में वास्तुकला ने अपनी अलग उपशैली विकसित करने का प्रयास किया है। देशज तथा पश्चिमी शैली के मिश्रित स्वरूप में स्थानीय उपशैलीयों की छटा दिखाई देती है। सर्वोच्च न्यायालय भवन, विज्ञान भवन विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय कनॉट प्लेस के आसपास की इमारतें इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। हाल ही में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कुछ वास्तुकार हुए जिन्होंने दिल्ली के परिदृश्य में कुछ आकर्षण भवन जोड़े हैं। जिन्हें उत्तर-आधुनिक कहा जाता है। टीकाकरण संस्थान, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय और बहाई मंदिर इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं।

कला दीर्घाएँ

यह देश की एक प्रमुख एवं प्रतिष्ठित दीर्घा है। जयपुर के तत्कालीन महाराजा के निवास स्थान जयपुर हाउस में 1954 में शुरू हुई इस दीर्घा में 19वीं एवं 20वीं शताब्दी की लगभग 15,000 दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता सहगल एवं जैमिनी राय द्वारा तैयार की गई उत्कृष्ट कलाकृतियाँ। भारत के कुछ प्रसिद्ध मूर्तिकारों के कार्य को भी इस दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। यहीं पर एक पुस्तकालय एवं विक्रय केन्द्र भी है, जहाँ से पोस्टर, चित्रमय पोस्टकार्ड, कैटलाग आदि ख़रीदे जा सकते हैं। बच्चों में कला के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए यहाँ समय-समय पर स्कूली बच्चों के लिए विशेष भ्रमण, सभा, फ़िल्म प्रदर्शन इत्यादि भी आयोजित किए जाते हैं।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ पूरा नाम एड्विन लैंडसियर लूट्यन्स, बीसवीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार।

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख