"बाघ की गुफ़ाएं" के अवतरणों में अंतर

गोविन्द राम (चर्चा | योगदान) छो (Text replace - "{{विश्व विरासत स्थल}}" to "{{विश्व विरासत स्थल2}}") |

व्यवस्थापन (चर्चा | योगदान) छो (Text replacement - "सन्न्यासी" to "संन्यासी") |

||

| (6 सदस्यों द्वारा किये गये बीच के 12 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

| − | वाघ की गुफ़ाएं [[मध्य प्रदेश]] में [[इन्दौर]] के पास [[धार]] में स्थित हैं। वाघ की गुफ़ाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन हैं। वाघ की गुफ़ाएं इंदौर से उत्तर-पश्चिम में लगभग 90 मील की दूरी पर, बाधिनी नामक छोटी सी नदी के बायें तट पर और विन्ध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित हैं। बाघ-कुक्षी मार्ग से थोड़ा हटकर बाघ की गुफ़ाएं बाघ ग्राम से पाँच मील दूर हैं। यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है, जो उत्तर से अजन्ता होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। ईसापूर्व तीसरी शताब्दी और ईस्वी | + | {{सूचना बक्सा ऐतिहासिक स्थान |

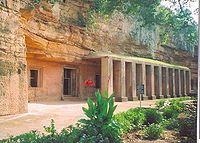

| + | |चित्र=Bagh-Caves.jpg | ||

| + | |चित्र का नाम=बाघ की गुफ़ाएँ | ||

| + | |विवरण=बाघ की गुफ़ाएँ [[प्राचीन भारत]] के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन हैं। इन गुफ़ाओं में [[बुद्ध]], बोघिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राजदरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण महत्त्वपूर्ण है। | ||

| + | |राज्य=[[मध्य प्रदेश]] | ||

| + | |केन्द्र शासित प्रदेश= | ||

| + | |ज़िला=[[धार ज़िला]] | ||

| + | |निर्माण काल=इन गुफ़ाओं का निर्माण सम्भवतः 5वीं-6वीं शताब्दी ई. में हुआ था। | ||

| + | |स्थापना= | ||

| + | |मार्ग स्थिति= | ||

| + | |प्रसिद्धि=ये गुफ़ाएँ अपने भित्तिचित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। | ||

| + | |मानचित्र लिंक= | ||

| + | |संबंधित लेख= | ||

| + | |शीर्षक 1= | ||

| + | |पाठ 1= | ||

| + | |शीर्षक 2= | ||

| + | |पाठ 2= | ||

| + | |अन्य जानकारी=लगभग 1600 वर्ष पूर्व 'बाघ की गुफ़ाएँ' [[बुद्ध|भगवान बुद्ध]] की दिव्यवार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एवं चित्रित की गयी थीं। यहाँ की [[कला]] में [[अजन्ता]] के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं हैं, अपितु इनमें मानवोचित भावों के चित्रण में वेगपूर्ण प्रवाह भी है। | ||

| + | |बाहरी कड़ियाँ= | ||

| + | |अद्यतन= | ||

| + | }} | ||

| + | |||

| + | '''वाघ की गुफ़ाएं''' [[मध्य प्रदेश]] में [[इन्दौर]] के पास [[धार]] में स्थित हैं। वाघ की गुफ़ाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन हैं। वाघ की गुफ़ाएं इंदौर से उत्तर-पश्चिम में लगभग 90 मील की दूरी पर, बाधिनी नामक छोटी सी नदी के बायें [[तट]] पर और [[विन्ध्य पर्वत]] के दक्षिण ढलान पर स्थित हैं। बाघ-कुक्षी मार्ग से थोड़ा हटकर बाघ की गुफ़ाएं बाघ ग्राम से पाँच मील दूर हैं। यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है, जो उत्तर से अजन्ता होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। ईसापूर्व तीसरी [[शताब्दी]] और ईस्वी सन् की 7वीं शताब्दी के मध्य, जब [[भारत]] के पश्चिमी भाग में [[बौद्ध धर्म]] अपनी ख्याति की पराकाष्ठा पर था। इसी समय [[चीन]] के बौद्ध धर्म के महान् विद्वान् यात्री [[हुएनसांग]], [[फ़ाह्यान]] और सुआनताई मध्य और [[पश्चिम भारत|पश्चिमी भारत]] आये थे। | ||

| + | |||

| + | ==निर्माण== | ||

| + | इसमें कुल 9 गुफ़ाएँ हैं, जिनमें से 1,7,8 और 9वीं गुफा नष्टप्राय है तथा गुफा संख्या 2 'पाण्डव गुफ़ा' के नाम से प्रचलित है जबकि तीसरी गुफा 'हाथीखाना' और चौथी रंगमहल के नाम से जानी जाती है। इन गुफा का निर्माण सम्भवतः 5वी-6वीं [[शताब्दी]] ई. में हुआ होगा। | ||

लगभग 1600 वर्ष पूर्व बाघ की गुफ़ाएं भगवान [[बुद्ध]] की दिव्यवार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एवं चित्रित की गयी थीं। धार्मिक सौरभ, सौंदर्यानुभूति का स्पन्दन, सरिता की सुगम स्थिति और उसके लयपूर्ण प्रवाह से प्रभावित भिक्षुओं का जीवन अत्यन्त सहजता से एक आदर्श ढांचे में ढलता रहा तथा निष्ठावान उपासकों को अभूतपूर्व परिपक्वता प्राप्त होती रही। विहारों को नैतिक उन्नति एवं निर्देशन के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले भित्ति-चित्र पर्याप्त समय से सुसज्जित करते रहे हैं। विहारों में चित्र अलंकरण का वर्णन मूल सरवास्तिवादिन सम्प्रदाय के विनय में पाया जाता है। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि [[चित्रकला]] का पूर्ण प्रचार बुद्ध जीवनकाल में ही हो चुका था। भित्तिचित्रों में [[भारत के पुष्प|फूल]], पक्षी व पशुओं का चित्रण महत्त्वपूर्ण है। कमल पुष्प मूर्ति तथा चित्रकला दोनों में ही लोकप्रिय है, जो पवित्रता के अतिरिक्त यह शुद्धता व सद्गुंण का प्रतीक है। बाघ की गुफ़ाओं में बुद्ध, बोघिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राजदरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण महत्त्वपूर्ण है। | लगभग 1600 वर्ष पूर्व बाघ की गुफ़ाएं भगवान [[बुद्ध]] की दिव्यवार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एवं चित्रित की गयी थीं। धार्मिक सौरभ, सौंदर्यानुभूति का स्पन्दन, सरिता की सुगम स्थिति और उसके लयपूर्ण प्रवाह से प्रभावित भिक्षुओं का जीवन अत्यन्त सहजता से एक आदर्श ढांचे में ढलता रहा तथा निष्ठावान उपासकों को अभूतपूर्व परिपक्वता प्राप्त होती रही। विहारों को नैतिक उन्नति एवं निर्देशन के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले भित्ति-चित्र पर्याप्त समय से सुसज्जित करते रहे हैं। विहारों में चित्र अलंकरण का वर्णन मूल सरवास्तिवादिन सम्प्रदाय के विनय में पाया जाता है। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि [[चित्रकला]] का पूर्ण प्रचार बुद्ध जीवनकाल में ही हो चुका था। भित्तिचित्रों में [[भारत के पुष्प|फूल]], पक्षी व पशुओं का चित्रण महत्त्वपूर्ण है। कमल पुष्प मूर्ति तथा चित्रकला दोनों में ही लोकप्रिय है, जो पवित्रता के अतिरिक्त यह शुद्धता व सद्गुंण का प्रतीक है। बाघ की गुफ़ाओं में बुद्ध, बोघिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राजदरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण महत्त्वपूर्ण है। | ||

| − | बाघ की कला में अजन्ता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं हैं, यहाँ पर मानवोचित भावों के चित्रण में वेगपूर्ण प्रवाह भी है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने चित्रकला में जो योगदान दिया है, यहाँ पर चित्रित विराट दृश्य उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। नदी, पहाड़, जंगल आदि के असीमित भू-दृश्य बड़े मनोहर हैं। चाहें लता वल्लरी हो अथवा घोड़े व हाथी, राजा हो या | + | बाघ की कला में अजन्ता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं हैं, यहाँ पर मानवोचित भावों के चित्रण में वेगपूर्ण प्रवाह भी है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने चित्रकला में जो योगदान दिया है, यहाँ पर चित्रित विराट दृश्य उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। नदी, पहाड़, जंगल आदि के असीमित भू-दृश्य बड़े मनोहर हैं। चाहें लता वल्लरी हो अथवा घोड़े व [[हाथी]], राजा हो या संन्यासी, [[नृत्य]]-[[संगीत]] हो या युद्ध क्षेत्र, करुण रस हो या श्रृंगार सभी में कलाकार की सहज कुशलता का परिचय मिलता है। |

| − | प्रागैतिहासिक काल में ही बाघ एवं अजंता की चित्रकारी की परम्परा प्रारंभ हो चुकी थी। यह परम्परा उस मानवीय अनुभूति को दर्शाती है, जो जीवन व धर्म पर केन्द्रित थी। [[भोपाल]] की श्यामला पहाड़ी पर बने नवनिर्मित राज्य पुरातत्त्व संग्रहालय की बाघ पेंटिग्स वीथी और गूजरी महल संग्रहालय [[ग्वालियर]] में मध्य प्रदेश के धार ज़िले की सुप्रसिद्ध बाघ गुफ़ाओं के कई महत्त्वपूर्ण भित्तिचित्रों की अनुकृतियाँ है जो दर्शको और कलाप्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बाघ गुफ़ा के चित्र [[1907]]-[[1908]] से पुन: संसार के सामने आए हैं। विंध्य पर्वत का यह अंश मालवा क्षेत्र में धार ज़िले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत है। [[नर्मदा नदी|नर्मदा]] की एक छोटी सी करद नदी जिसका नाम बाघनी या बाघ है उसी के कारण यहाँ की गुफ़ाओं का नाम और पास के गाँव का नाम बाघ पड़ा है। यहाँ कुल 9 गुफ़ाएं हैं। ये 9 गुफ़ाएं आपस में मिली हुई नहीं है। इनमें चौथी एवं पाँचवी गुफ़ाओं से मिला 65 मीटर लम्बा बरामदा (कॉरीडोर) है। जिसकी छत 20 भारी खम्बों पर छत आवृत थी। | + | प्रागैतिहासिक काल में ही बाघ एवं अजंता की चित्रकारी की परम्परा प्रारंभ हो चुकी थी। यह परम्परा उस मानवीय अनुभूति को दर्शाती है, जो जीवन व धर्म पर केन्द्रित थी। [[भोपाल]] की श्यामला पहाड़ी पर बने नवनिर्मित राज्य पुरातत्त्व संग्रहालय की बाघ पेंटिग्स वीथी और गूजरी महल संग्रहालय [[ग्वालियर]] में मध्य प्रदेश के [[धार ज़िला|धार ज़िले]] की सुप्रसिद्ध बाघ गुफ़ाओं के कई महत्त्वपूर्ण भित्तिचित्रों की अनुकृतियाँ है जो दर्शको और कलाप्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बाघ गुफ़ा के चित्र [[1907]]-[[1908]] से पुन: संसार के सामने आए हैं। विंध्य पर्वत का यह अंश मालवा क्षेत्र में धार ज़िले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत है। [[नर्मदा नदी|नर्मदा]] की एक छोटी सी करद नदी जिसका नाम बाघनी या बाघ है उसी के कारण यहाँ की गुफ़ाओं का नाम और पास के गाँव का नाम बाघ पड़ा है। यहाँ कुल 9 गुफ़ाएं हैं। ये 9 गुफ़ाएं आपस में मिली हुई नहीं है। इनमें चौथी एवं पाँचवी गुफ़ाओं से मिला 65 मीटर लम्बा बरामदा (कॉरीडोर) है। जिसकी छत 20 भारी खम्बों पर छत आवृत थी। |

| + | ==गुफ़ाओं का विवरण== | ||

बाघ की गुफ़ा संख्या 1 से 9 तक में कक्ष, स्तम्भ, लम्बे बरामदे, कोठरियाँ, शैलकृत स्तूप, बुद्धप्रतिमा, बोधिसत्व, अवलोकितेंर मैत्रेय, नदी देवियों आदि का अंकन है। | बाघ की गुफ़ा संख्या 1 से 9 तक में कक्ष, स्तम्भ, लम्बे बरामदे, कोठरियाँ, शैलकृत स्तूप, बुद्धप्रतिमा, बोधिसत्व, अवलोकितेंर मैत्रेय, नदी देवियों आदि का अंकन है। | ||

| − | बाघ की गुफ़ा संख्या 2, 3, 4, 5, एवं 7 में भित्तिचित्र हैं, गुफ़ा में 6 दृश्यों का अंकन है। बाघ | + | बाघ की गुफ़ा संख्या 2, 3, 4, 5, एवं 7 में भित्तिचित्र हैं, गुफ़ा में 6 दृश्यों का अंकन है। बाघ गुफ़ाओं के चित्रों की शैली [[अजंता की गुफ़ाएं|अजंता]] के समान है तथा ये अजंता के समकालीन है। बाघ गुफ़ाओं के भित्तिचित्रों में फूल, पक्षी व पशुओं का चित्रण विशेष महत्त्वपूर्ण है। बाघ गुफ़ाओं के अलंकरण अजंता जैसे नहीं हैं किंतु यहाँ कमल की झुरमुट वासली बेल में वहाँ से अधिक प्रवाह हैं। ये भित्तिचित्र अजंता के समान चूने की गच (पलस्तर) पर बने थे। वर्तमान में बाघ गुफ़ाओं के समस्त भित्तिचित्र नष्ट हो चुके है। ये चित्र गुप्तकालीन 5-6 वी शती ई. के है। सन् [[1921]] में तत्कालीन ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग द्वाराप्रतिष्ठित कलाकारों श्री ए.के. हालदार, [[नंदलाल बोस]] आदि के द्वारा ग्वालियर स्टेट के संरक्षण में इनके चित्रों की अनुकृतियॉ कैनवास पर तैयार की गई थीं। सन् [[1927]] में इंडिया सोसाइटी ने इनका मोनोग्राम प्रकाशित किया था। वर्ष [[1938]] में एस.कचडोयिन द्वारा भी केनवास पर बाघ पेंटिग बनायी गई। इन्हीं आकृतियों को इस वीथी में प्रदर्शित किया गया है।<ref>{{cite web |url=http://www.hindimedia.in/content/view/690/43/index.php?option=com_content&task=view&id=6808&Itemid=20*%207 |title=वाघ की गुफ़ाएं |accessmonthday=[[28 अक्टूबर]] |accessyear=[[2010]] |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=हिन्दी मीडिया डॉट इन |language=[[हिन्दी]] }}</ref> |

| − | गुफ़ा संख्या 2 का सर्व प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बुद्ध का है। इस चित्र में मुखाकृति सौम्य है तथा आभूषण व पुष्पों से शरीर के भाग संसज्जित है। अर्ध निर्मीलित पलकों ने मुख की सौम्यता को द्विगुणित कर दिया है। श्नृत्य एवं संगीत दृश्यबाघ की गुफ़ा संख्या 4 जो रंगमहल नाम से विख्यात है, की प्रतिकृति है। इसमें सुंदर अल्प वस्त्र धारण किए नर्तकियों को घेरा बनाकर नृत्य करते हुए अंकित किया गया है। इन युवितयों के केशविन्यास तथा रंग बिरंगे वस्त्र लम्बी बाँहों तथा फूलकढ़ी कमीजों को स्पष्टता से उकेरा गया है। ये युवतियाँ विभिन्न वाद्य यंत्र लिए हुए नृत्य कर रही हैं। इनमें एक मृदंगा बजा रही है तथा तीन युवतियों हाथ में छोटे-छोटे डंडे लेकर नृत्य कर रही हैं तथा शेष तीन कांस्य थाल बजा रही हैं। इस दृश्य का समग्र प्रभाव अत्यंत ह्यदयग्राही है। नवयुवतियों के वस्त्र, केश विन्यास, | + | गुफ़ा संख्या 2 का सर्व प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बुद्ध का है। इस चित्र में मुखाकृति सौम्य है तथा [[आभूषण]] व [[पुष्प|पुष्पों]] से शरीर के भाग संसज्जित है। अर्ध निर्मीलित पलकों ने मुख की सौम्यता को द्विगुणित कर दिया है। श्नृत्य एवं संगीत दृश्यबाघ की गुफ़ा संख्या 4 जो रंगमहल नाम से विख्यात है, की प्रतिकृति है। इसमें सुंदर अल्प वस्त्र धारण किए नर्तकियों को घेरा बनाकर नृत्य करते हुए अंकित किया गया है। इन युवितयों के केशविन्यास तथा रंग बिरंगे वस्त्र लम्बी बाँहों तथा फूलकढ़ी कमीजों को स्पष्टता से उकेरा गया है। ये युवतियाँ विभिन्न वाद्य यंत्र लिए हुए नृत्य कर रही हैं। इनमें एक मृदंगा बजा रही है तथा तीन युवतियों हाथ में छोटे-छोटे डंडे लेकर नृत्य कर रही हैं तथा शेष तीन कांस्य थाल बजा रही हैं। इस दृश्य का समग्र प्रभाव अत्यंत ह्यदयग्राही है। नवयुवतियों के [[वस्त्र]], केश विन्यास, [[वाद्य यंत्र]] तत्कालीन वैभव के प्रतीक हैं। |

| − | गुफ़ा संख्या 4 में अंकित राजकुमार का चल समारोह दृश्य तत्कालीन ऐश्वर्य का सुदंरतम उदाहरण है। इस दृश्य में राजकुमार [[हाथी]] पर सवार है तथा 6 हाथियों एवं 3 घोड़ों एवं समारोह में चल रहे विभिन्न व्यक्तियों को बारीकी से उकेरा गया है। दृश्य के पीछे चैत्यगृह का अंकन भी हुआ है। गुफ़ा संख्या 4 में ही एक समूह चित्रण में मात्र एक महिला को हाथ में वीणा लिए अंकन शेष है। वीणा को देखकर सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इस समूह के अन्य सदस्यों के हाथ में भी विभिन्न वाद्य रहे होंगे। गुफ़ा संख्या 2 के चित्रों में बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में, उपदेश देते बुद्ध एवं बोधिसत्व के प्रभामण्डल सहित हैं। गुफ़ा संख्या 4 अन्य चित्रों की अनुकृतियों में आकाश में संगीत, दृश्य, हाथी एवं घोड़ों के चित्र, संगीत दृश्य तथा लता वल्लरी व रेखाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है। | + | गुफ़ा संख्या 4 में अंकित राजकुमार का चल समारोह दृश्य तत्कालीन ऐश्वर्य का सुदंरतम उदाहरण है। इस दृश्य में राजकुमार [[हाथी]] पर सवार है तथा 6 हाथियों एवं 3 घोड़ों एवं समारोह में चल रहे विभिन्न व्यक्तियों को बारीकी से उकेरा गया है। दृश्य के पीछे चैत्यगृह का अंकन भी हुआ है। गुफ़ा संख्या 4 में ही एक समूह चित्रण में मात्र एक महिला को हाथ में वीणा लिए अंकन शेष है। [[वीणा]] को देखकर सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इस समूह के अन्य सदस्यों के हाथ में भी विभिन्न वाद्य रहे होंगे। गुफ़ा संख्या 2 के चित्रों में [[बुद्ध]] [[धर्मचक्र]] प्रवर्तक मुद्रा में, उपदेश देते बुद्ध एवं बोधिसत्व के प्रभामण्डल सहित हैं। गुफ़ा संख्या 4 अन्य चित्रों की अनुकृतियों में आकाश में संगीत, दृश्य, हाथी एवं घोड़ों के चित्र, संगीत दृश्य तथा लता वल्लरी व रेखाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है। |

| − | + | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2|माध्यमिक=|पूर्णता=|शोध=}} | |

| − | |||

| − | {{लेख प्रगति | ||

| − | |आधार= | ||

| − | |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2 | ||

| − | |माध्यमिक= | ||

| − | |पूर्णता= | ||

| − | |शोध= | ||

| − | |||

| − | |||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

| पंक्ति 29: | पंक्ति 46: | ||

{{मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल}} | {{मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल}} | ||

{{विश्व विरासत स्थल2}} | {{विश्व विरासत स्थल2}} | ||

| − | [[Category:मध्य_प्रदेश]][[Category:मध्य_प्रदेश_के_पर्यटन_स्थल]][[Category:मध्य_प्रदेश_के_ऐतिहासिक_स्थान]][[Category:विश्व_विरासत_स्थल]] | + | [[Category:मध्य_प्रदेश]][[Category:मध्य_प्रदेश_के_पर्यटन_स्थल]][[Category:मध्य_प्रदेश_के_ऐतिहासिक_स्थान]][[Category:विश्व_विरासत_स्थल]][[Category:गुफ़ाएँ]][[Category:पर्यटन कोश]] |

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

| + | __NOTOC__ | ||

11:42, 3 अगस्त 2017 के समय का अवतरण

बाघ की गुफ़ाएं

| |

| विवरण | बाघ की गुफ़ाएँ प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन हैं। इन गुफ़ाओं में बुद्ध, बोघिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राजदरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण महत्त्वपूर्ण है। |

| राज्य | मध्य प्रदेश |

| ज़िला | धार ज़िला |

| निर्माण काल | इन गुफ़ाओं का निर्माण सम्भवतः 5वीं-6वीं शताब्दी ई. में हुआ था। |

| प्रसिद्धि | ये गुफ़ाएँ अपने भित्तिचित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। |

| अन्य जानकारी | लगभग 1600 वर्ष पूर्व 'बाघ की गुफ़ाएँ' भगवान बुद्ध की दिव्यवार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एवं चित्रित की गयी थीं। यहाँ की कला में अजन्ता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं हैं, अपितु इनमें मानवोचित भावों के चित्रण में वेगपूर्ण प्रवाह भी है। |

वाघ की गुफ़ाएं मध्य प्रदेश में इन्दौर के पास धार में स्थित हैं। वाघ की गुफ़ाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन हैं। वाघ की गुफ़ाएं इंदौर से उत्तर-पश्चिम में लगभग 90 मील की दूरी पर, बाधिनी नामक छोटी सी नदी के बायें तट पर और विन्ध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित हैं। बाघ-कुक्षी मार्ग से थोड़ा हटकर बाघ की गुफ़ाएं बाघ ग्राम से पाँच मील दूर हैं। यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है, जो उत्तर से अजन्ता होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। ईसापूर्व तीसरी शताब्दी और ईस्वी सन् की 7वीं शताब्दी के मध्य, जब भारत के पश्चिमी भाग में बौद्ध धर्म अपनी ख्याति की पराकाष्ठा पर था। इसी समय चीन के बौद्ध धर्म के महान् विद्वान् यात्री हुएनसांग, फ़ाह्यान और सुआनताई मध्य और पश्चिमी भारत आये थे।

निर्माण

इसमें कुल 9 गुफ़ाएँ हैं, जिनमें से 1,7,8 और 9वीं गुफा नष्टप्राय है तथा गुफा संख्या 2 'पाण्डव गुफ़ा' के नाम से प्रचलित है जबकि तीसरी गुफा 'हाथीखाना' और चौथी रंगमहल के नाम से जानी जाती है। इन गुफा का निर्माण सम्भवतः 5वी-6वीं शताब्दी ई. में हुआ होगा।

लगभग 1600 वर्ष पूर्व बाघ की गुफ़ाएं भगवान बुद्ध की दिव्यवार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एवं चित्रित की गयी थीं। धार्मिक सौरभ, सौंदर्यानुभूति का स्पन्दन, सरिता की सुगम स्थिति और उसके लयपूर्ण प्रवाह से प्रभावित भिक्षुओं का जीवन अत्यन्त सहजता से एक आदर्श ढांचे में ढलता रहा तथा निष्ठावान उपासकों को अभूतपूर्व परिपक्वता प्राप्त होती रही। विहारों को नैतिक उन्नति एवं निर्देशन के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले भित्ति-चित्र पर्याप्त समय से सुसज्जित करते रहे हैं। विहारों में चित्र अलंकरण का वर्णन मूल सरवास्तिवादिन सम्प्रदाय के विनय में पाया जाता है। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि चित्रकला का पूर्ण प्रचार बुद्ध जीवनकाल में ही हो चुका था। भित्तिचित्रों में फूल, पक्षी व पशुओं का चित्रण महत्त्वपूर्ण है। कमल पुष्प मूर्ति तथा चित्रकला दोनों में ही लोकप्रिय है, जो पवित्रता के अतिरिक्त यह शुद्धता व सद्गुंण का प्रतीक है। बाघ की गुफ़ाओं में बुद्ध, बोघिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राजदरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण महत्त्वपूर्ण है।

बाघ की कला में अजन्ता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं हैं, यहाँ पर मानवोचित भावों के चित्रण में वेगपूर्ण प्रवाह भी है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने चित्रकला में जो योगदान दिया है, यहाँ पर चित्रित विराट दृश्य उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। नदी, पहाड़, जंगल आदि के असीमित भू-दृश्य बड़े मनोहर हैं। चाहें लता वल्लरी हो अथवा घोड़े व हाथी, राजा हो या संन्यासी, नृत्य-संगीत हो या युद्ध क्षेत्र, करुण रस हो या श्रृंगार सभी में कलाकार की सहज कुशलता का परिचय मिलता है।

प्रागैतिहासिक काल में ही बाघ एवं अजंता की चित्रकारी की परम्परा प्रारंभ हो चुकी थी। यह परम्परा उस मानवीय अनुभूति को दर्शाती है, जो जीवन व धर्म पर केन्द्रित थी। भोपाल की श्यामला पहाड़ी पर बने नवनिर्मित राज्य पुरातत्त्व संग्रहालय की बाघ पेंटिग्स वीथी और गूजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में मध्य प्रदेश के धार ज़िले की सुप्रसिद्ध बाघ गुफ़ाओं के कई महत्त्वपूर्ण भित्तिचित्रों की अनुकृतियाँ है जो दर्शको और कलाप्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बाघ गुफ़ा के चित्र 1907-1908 से पुन: संसार के सामने आए हैं। विंध्य पर्वत का यह अंश मालवा क्षेत्र में धार ज़िले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत है। नर्मदा की एक छोटी सी करद नदी जिसका नाम बाघनी या बाघ है उसी के कारण यहाँ की गुफ़ाओं का नाम और पास के गाँव का नाम बाघ पड़ा है। यहाँ कुल 9 गुफ़ाएं हैं। ये 9 गुफ़ाएं आपस में मिली हुई नहीं है। इनमें चौथी एवं पाँचवी गुफ़ाओं से मिला 65 मीटर लम्बा बरामदा (कॉरीडोर) है। जिसकी छत 20 भारी खम्बों पर छत आवृत थी।

गुफ़ाओं का विवरण

बाघ की गुफ़ा संख्या 1 से 9 तक में कक्ष, स्तम्भ, लम्बे बरामदे, कोठरियाँ, शैलकृत स्तूप, बुद्धप्रतिमा, बोधिसत्व, अवलोकितेंर मैत्रेय, नदी देवियों आदि का अंकन है। बाघ की गुफ़ा संख्या 2, 3, 4, 5, एवं 7 में भित्तिचित्र हैं, गुफ़ा में 6 दृश्यों का अंकन है। बाघ गुफ़ाओं के चित्रों की शैली अजंता के समान है तथा ये अजंता के समकालीन है। बाघ गुफ़ाओं के भित्तिचित्रों में फूल, पक्षी व पशुओं का चित्रण विशेष महत्त्वपूर्ण है। बाघ गुफ़ाओं के अलंकरण अजंता जैसे नहीं हैं किंतु यहाँ कमल की झुरमुट वासली बेल में वहाँ से अधिक प्रवाह हैं। ये भित्तिचित्र अजंता के समान चूने की गच (पलस्तर) पर बने थे। वर्तमान में बाघ गुफ़ाओं के समस्त भित्तिचित्र नष्ट हो चुके है। ये चित्र गुप्तकालीन 5-6 वी शती ई. के है। सन् 1921 में तत्कालीन ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग द्वाराप्रतिष्ठित कलाकारों श्री ए.के. हालदार, नंदलाल बोस आदि के द्वारा ग्वालियर स्टेट के संरक्षण में इनके चित्रों की अनुकृतियॉ कैनवास पर तैयार की गई थीं। सन् 1927 में इंडिया सोसाइटी ने इनका मोनोग्राम प्रकाशित किया था। वर्ष 1938 में एस.कचडोयिन द्वारा भी केनवास पर बाघ पेंटिग बनायी गई। इन्हीं आकृतियों को इस वीथी में प्रदर्शित किया गया है।[1]

गुफ़ा संख्या 2 का सर्व प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बुद्ध का है। इस चित्र में मुखाकृति सौम्य है तथा आभूषण व पुष्पों से शरीर के भाग संसज्जित है। अर्ध निर्मीलित पलकों ने मुख की सौम्यता को द्विगुणित कर दिया है। श्नृत्य एवं संगीत दृश्यबाघ की गुफ़ा संख्या 4 जो रंगमहल नाम से विख्यात है, की प्रतिकृति है। इसमें सुंदर अल्प वस्त्र धारण किए नर्तकियों को घेरा बनाकर नृत्य करते हुए अंकित किया गया है। इन युवितयों के केशविन्यास तथा रंग बिरंगे वस्त्र लम्बी बाँहों तथा फूलकढ़ी कमीजों को स्पष्टता से उकेरा गया है। ये युवतियाँ विभिन्न वाद्य यंत्र लिए हुए नृत्य कर रही हैं। इनमें एक मृदंगा बजा रही है तथा तीन युवतियों हाथ में छोटे-छोटे डंडे लेकर नृत्य कर रही हैं तथा शेष तीन कांस्य थाल बजा रही हैं। इस दृश्य का समग्र प्रभाव अत्यंत ह्यदयग्राही है। नवयुवतियों के वस्त्र, केश विन्यास, वाद्य यंत्र तत्कालीन वैभव के प्रतीक हैं।

गुफ़ा संख्या 4 में अंकित राजकुमार का चल समारोह दृश्य तत्कालीन ऐश्वर्य का सुदंरतम उदाहरण है। इस दृश्य में राजकुमार हाथी पर सवार है तथा 6 हाथियों एवं 3 घोड़ों एवं समारोह में चल रहे विभिन्न व्यक्तियों को बारीकी से उकेरा गया है। दृश्य के पीछे चैत्यगृह का अंकन भी हुआ है। गुफ़ा संख्या 4 में ही एक समूह चित्रण में मात्र एक महिला को हाथ में वीणा लिए अंकन शेष है। वीणा को देखकर सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इस समूह के अन्य सदस्यों के हाथ में भी विभिन्न वाद्य रहे होंगे। गुफ़ा संख्या 2 के चित्रों में बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में, उपदेश देते बुद्ध एवं बोधिसत्व के प्रभामण्डल सहित हैं। गुफ़ा संख्या 4 अन्य चित्रों की अनुकृतियों में आकाश में संगीत, दृश्य, हाथी एवं घोड़ों के चित्र, संगीत दृश्य तथा लता वल्लरी व रेखाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ वाघ की गुफ़ाएं (हिन्दी) हिन्दी मीडिया डॉट इन। अभिगमन तिथि: 28 अक्टूबर, 2010।

संबंधित लेख