"उत्तराखण्ड" के अवतरणों में अंतर

छो |

|||

| पंक्ति 22: | पंक्ति 22: | ||

|emblem=Uttarakhand Logo.png | |emblem=Uttarakhand Logo.png | ||

}} | }} | ||

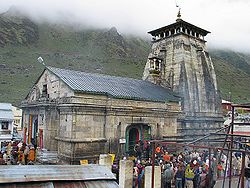

| − | उत्तराखण्ड या उत्तराखंड [[भारत]] के उत्तर में स्थित एक राज्य है। 2000 और 2006 के बीच यह [[उत्तरांचल]] के नाम से जाना जाता था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड [[भारत]] गणराज्य के 27 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य का निर्माण कई वर्ष के आन्दोलन के पश्चात हुआ। उत्तर पश्चिमी [[उत्तरप्रदेश]] का पार्वतीय प्रदेश जिसमें [[बदरीनाथ]] और [[केदारनाथ]] का क्षेत्र सम्मिलित है। मुख्य रूप से गढ़वाल का उत्तरी भाग इस प्रदेश के अंतर्गत है। इस प्रान्त में वैदिक संस्कृति के कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान हैं। उत्तर प्रदेश से अलग किये गये नए प्रांत उत्तरांचल 8 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। | + | उत्तराखण्ड या उत्तराखंड [[भारत]] के उत्तर में स्थित एक राज्य है। 2000 और 2006 के बीच यह [[उत्तरांचल]] के नाम से जाना जाता था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड [[भारत]] गणराज्य के 27 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य का निर्माण कई वर्ष के आन्दोलन के पश्चात हुआ। उत्तर पश्चिमी [[उत्तरप्रदेश]] का पार्वतीय प्रदेश जिसमें [[बदरीनाथ]] और [[केदारनाथ]] का क्षेत्र सम्मिलित है। मुख्य रूप से गढ़वाल का उत्तरी भाग इस प्रदेश के अंतर्गत है। इस प्रान्त में वैदिक संस्कृति के कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान हैं। उत्तर प्रदेश से अलग किये गये नए प्रांत उत्तरांचल 8 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखण्ड अपनी भौगोलिक स्थिता, जलवायु, नैसर्गिक, प्राकृतिक दृश्यों एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तराखण्ड राज्य तीर्थ यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। [[चित्र:A-Veiw-Of-Almora.jpg|thumb|250px|left|[[अल्मोड़ा]] का एक दृश्य]] यहाँ चारों धाम [[बद्रीनाथ]], [[केदारनाथ]], [[यमुनोत्री]] और [[गंगोत्री]] हैं। इस चार धाम यात्रा मार्ग पर कई दर्शनीय स्थल हैं। पंचप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध पाँच अत्यन्त पवित्र संगम स्थल यहीं स्थित है। ये हैं- विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग। इसके अलावा सिक्खों के तीर्थस्थल के रूप में हेमकुण्ड साहिब भी विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकांश [[उत्तराखंड की झीलें|झीलें]] [[कुमाऊँ]] क्षेत्र में हैं जो कि प्रमुखतः भूगर्भीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप निर्मित हुई हैं। |

==इतिहास और भूगोल== | ==इतिहास और भूगोल== | ||

07:57, 30 जून 2011 का अवतरण

उत्तराखण्ड

| |

| राजधानी | देहरादून |

| राजभाषा(एँ) | हिन्दी भाषा, कुमाँऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, अंग्रेज़ी भाषा |

| स्थापना | 9 नवंबर, 2000 |

| जनसंख्या | 8,489,349[1] |

| · घनत्व | 158 /वर्ग किमी |

| क्षेत्रफल | 53,484 |

| भौगोलिक निर्देशांक | 30°20′N 78°04′E |

| ज़िले | 13[2] |

| सबसे बड़ा नगर | देहरादून |

| मुख्य ऐतिहासिक स्थल | हरिद्वार, नैनीताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश |

| मुख्य पर्यटन स्थल | नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश |

| साक्षरता | 72% |

| राज्यपाल | श्रीमती मार्गरेट अल्वा[2] |

| मुख्यमंत्री | डॉ. रमेश पोखरियाल "निशंक"[2] |

| विधानसभा सदस्य | 71 |

| राज्यसभा सदस्य | 3 |

| बाहरी कड़ियाँ | अधिकारिक वेबसाइट |

उत्तराखण्ड या उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। 2000 और 2006 के बीच यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत गणराज्य के 27 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य का निर्माण कई वर्ष के आन्दोलन के पश्चात हुआ। उत्तर पश्चिमी उत्तरप्रदेश का पार्वतीय प्रदेश जिसमें बदरीनाथ और केदारनाथ का क्षेत्र सम्मिलित है। मुख्य रूप से गढ़वाल का उत्तरी भाग इस प्रदेश के अंतर्गत है। इस प्रान्त में वैदिक संस्कृति के कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान हैं। उत्तर प्रदेश से अलग किये गये नए प्रांत उत्तरांचल 8 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखण्ड अपनी भौगोलिक स्थिता, जलवायु, नैसर्गिक, प्राकृतिक दृश्यों एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तराखण्ड राज्य तीर्थ यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है।

यहाँ चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री हैं। इस चार धाम यात्रा मार्ग पर कई दर्शनीय स्थल हैं। पंचप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध पाँच अत्यन्त पवित्र संगम स्थल यहीं स्थित है। ये हैं- विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग। इसके अलावा सिक्खों के तीर्थस्थल के रूप में हेमकुण्ड साहिब भी विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकांश झीलें कुमाऊँ क्षेत्र में हैं जो कि प्रमुखतः भूगर्भीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप निर्मित हुई हैं।

इतिहास और भूगोल

प्राचीन धर्मग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत के रूप में मिलता है। यहाँ पर कुषाणों, कुनिंदों, कनिष्क, समुद्रगुप्त, पौरवों, कत्यूरियों, पालों, चंद्रों, पंवारों और ब्रिटिश शासकों ने शासन किया है। इसके पवित्र तीर्थस्थलों के कारण इसे देवताओं की धरती ‘देवभूमि’ कहा जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को निर्मल प्राकृतिक दृश्य प्रदान करते हैं। वर्तमान उत्तराखंड राज्य 'आगरा और अवध संयुक्त प्रांत' का हिस्सा था। यह प्रांत 1902 में बनाया गया। सन 1935 में इसे 'संयुक्त प्रांत' कहा जाता था। जनवरी 1950 में 'संयुक्त प्रांत' का नाम 'उत्तर प्रदेश' हो गया। 9 नंवबर, 2000 तक भारत का 27वां राज्य बनने से पहले तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा बना रहा।

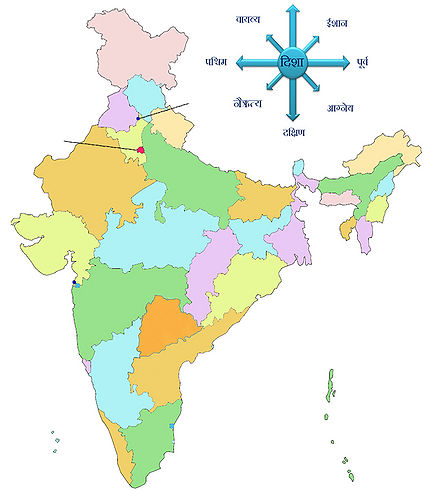

हिमालय की तराई में स्थित इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व दिशा में नेपाल से मिलती हैं। इसकी उत्तर पश्चिम दिशा में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश हैं।

अर्थव्यवस्था

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है और राज्य की 10 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। उत्तराखण्ड खनिजों जैसे चूनापत्थर, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कॉपर ग्रेफाइट, सोप स्टोन, जिप्सम इत्यादि के मामले में एक धनी राज्य है। 2003 की औद्योगिक नीति के कारण यहाँ निवेश करने वाले निवेशकों को कर राहत दी गई है। यहाँ पूँजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

संसाधन

उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से देश के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। मुख्य रूप से यह कृषि पर निर्भर राज्य है और कामकाजी जनसंख्या का 4/5 से भी अधिक कृषि कार्य में संलग्न है। राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा संसाधनों की कमी है। खनिज के नाम पर केवल सिलिका और चूना पत्थर ही उल्लेखनीय मात्रा में मिलते हैं। यहाँ जिप्सम, मैग्नेसाइट, फ़ॉस्फ़ोराइट और बॉक्साइट के छोटे भंडार हैं। इस पहाड़ी राज्य की बारहमासी नदियाँ जलविद्युत का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन इस ऊर्जा स्रोत की अपार सम्भावनाओं को अभी बहुत कम आंका गया है। झरनों का उपयोग करने वाले छोटे विद्युत केन्द्रों के अलावा टिहरी बाँध (भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन) जल शक्ति को काम में लाने वाली सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। वनों को भी आर्थिक संसाधन माना जाता है। जल शक्ति और वन संसाधनों के दोहन के प्रयास को पर्यावरणविदों के विरोध का सामना करना पड़ा है।

कृषि

उत्तराखंड की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। राज्य में कुल खेती योग्य क्षेत्र 7,84,117 हेक्टेयर हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 12 प्रतिशत भाग में ही खेती होती है। गहरी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं और इस खेती की कुछ सीमाएँ हैं। सिंचाई की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। किसान इस बात की सावधानी रखते हैं कि निचले स्तर की सिंचाई के लिए सिंचाई का पानी ऊपर सतह पर रहे। परिणामस्वरूप, कृषि योग्य भूमि का लगभग 87 प्रतिशत एक बार से अधिक सींच लिया जाता है। खाद्यान्न, अनाज, दलहन (फलियाँ), तिलहन और सब्ज़ियाँ आम फ़सलें हैं। अनाज में चावल सबसे प्रिय फ़सल है, जिसके बाद गेहूँ का स्थान आता है। विभिन्न क़िस्म का मोटा अनाज शुष्क अनुवाती ढलानों पर उगाया जाता है। राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित तराई के इलाक़े में, जहाँ की हल्की ढलानों पर ट्रैक्टर का उपयोग किया जा सकता है, गन्ना बहुतायत में उगाया जाता है। उत्तराखंड की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। राज्य में कुल खेती योग्य क्षेत्र 7,84,117 हेक्टेयर हैं। राज्य की कुल आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण है, जो अपनी आजीविका के लिये परम्परागत रूप से कृषि पर निर्भर है। आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून में ग्राम पंचायतों को उनकी सीमा की बंजर, परती, चरागाह, नदी, पोखर, तालाब आदि श्रेणी की जमीनों के प्रबन्ध व वितरण का अधिकार दिया गया तो पहाड़ की ग्राम पंचायतों को इस अधिकार से वंचित करने के लिये सन 1960 में ‘कुमाऊँ उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून’ (कूजा एक्ट) ले आया गया। यही कारण है कि जहाँ पूरे भारत में ग्राम पंचायतों के अन्दर भूमि प्रबन्ध कमेटी का प्रावधान है, पहाड़ की ग्राम पंचायतों को इससे वंचित रखा गया है। इसके बाद सन 1976 में लाये गये वृक्ष संरक्षण कानून ने पहाड़ के किसानों को अपने खेत में उगाये गये वृक्ष के दोहन से रोक दिया, जबकि पहाड़ का किसान वृक्षों का व्यावसायिक उपयोग कर अपनी आजीविका चला सकता था। [3]

- फसल

उत्तराखण्ड के 55.66 लाख हेक्टेअर क्षेत्रफल में 34.66 हेक्टेअर वन क्षेत्र है। बंजर भूमि पर्वतीय क्षेत्र में 4.63 लाख हेक्टेअर है और 35,338 हेक्टेअर मैदानी क्षेत्र में है। यहाँ खरीफ़ की फसल में 7,22,755 हेक्टेअर में बुआई हो रही है और रबी की फसल में 4,61,820 हेक्टेअर में हो रही है। स्पष्ट है कि रबी की फसल में 2,60,935 हेक्टेअर भूमि परती छोड़ी गयी। पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में सिंचित भूमि में दोनों फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन पर्वतीय अंचलों में असिंचित क्षेत्र में एक बार परती छोड़ी जाती है। इसको समझने के लिये ‘सार’ शब्द परिभाषित करते हैं। गाँव के क्षेत्र में जो एक फसल बो दी जाती है वो ‘सार’ कही जाती है। जैसे ‘मंडुवे की सार’ अथवा ‘धान की सार’। इनको अगेती और पछेती सार के रूप में जाना जाता है। पर्वतीय अंचल में दो वर्षीय फसल चक्र इस प्रकार प्रभावी है कि एक सार का द्विवार्षिक फसल चक्र दिया जा रहा है। यह फसल चक्र वर्तमान वैज्ञानिक फसल चक्र के सभी सिद्धान्तों की आपूर्ति करता है।

- द्विवर्षीय फसल चक्र

खरीफ़ प्रथम रबी प्रथम धान, मादिरा मिर्च, गेहूँ, जौ कौनी, आलू (अगेतीसार) मसूर, तिल खरीफ द्वितीय रबी द्वितीय मडुआ, भट्ट,गहत, परती उड़द, चौलाई (पछेती सार) यही फसल चक्र दूसरी सार में द्वितीय खरीफ से आरम्भ किया जाता है। जब इस प्रकार की परम्परागत खेती आरम्भ हुई, तब की परिस्थितियाँ इसके अनुकूल रहीं। भूमि पर्याप्त थी और जनसंख्या कम थी। इस प्रचलन से कार्य विभाजन भी होता है। भूमि उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। पहाड़ी क्षेत्र में बरसात में खेत की दीवारें टूटती हैं और परती भूमि में जाड़ों में इन खेतों की मरम्मत की जाती है। परती भूमि में लोच पैदा होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही जाड़ों की वर्षा से खेत में नमी रहती है और फाल्गुन के महीने में खेतों की जुताई की जाती है। खेत में नमी बनी रहती है। चैत के महीने में इन खेतों में धान, कौड़ी, भंगिरा, मिर्च, तिल आदि बो दिये जाते हैं और गर्मी में इन खेतों में कृषि कार्य गुड़ाई, दनेला आदि किये जाते हैं।

- दूसरी सार

दूसरी सार में गेहूँ आदि की फसल काटने के बाद जुताई करने के बाद मडुवे का बीज बिखेर दिया जाता है, जो वैशाख - जेठ के अंधड़ (मौसम पूर्व) वर्षा से जम जाता है। इसकी गुड़ाई-निराई के साथ दालें बो दी जाती हैं। इस परती भूमि में जाड़ों भर गाँव के पशुओं को खुली छूट होती है, जिससे उद्यानीकरण, वनीकरण, औषधीय पौध उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में एक बार परती छोड़ी जाती है। भौगोलिक स्थिति, जलवायु, बुवाई आदि के अनुसार सारों का नामकरण किया जाता है- अगेतीसार, पछेती सार, तैली सार, स्येदी सार, मल्ली सार, तल्ली सार, उपराऊँ सार, तला सार आदि।

- बन्द सार

जब एक सार की फसल कटती है तो उसमें पशुओं को छोड़ दिया जाता है, जिसे मुखस्यार (मुक्त सार) घोषित किया जाता है। यह प्रथा सिंचित, असिंचित, तलाऊँ, उपराऊँ, अगेती, पछेती सभी सारों में लागू है, जिससे प्रगतिशील किसानों को इस समस्या से जूझना पड़ता है और वे हतोत्साहित होकर रह जाते हैं। परती सार के आंशिक प्रयोग में भी यही बाधा है। इस समस्या का एकमात्र हल वर्तमान में यही सुझाया जा सकता है कि ‘बन्द सार’ का एक नया प्रयोग किया जाये, जिसमें गाँव वाले तय करें कि गाँव की भूमि का एक हिस्सा पशुओं की खुली छूट से प्रतिबन्धित किया जाय। इससे क्षेत्र में उद्यानीकरण, वनीकरण, चारा पौधरोपण, सब्जी उत्पादन, औषधि रोपण, कृषि उत्पादन के नये प्रयोग किये जा सकेंगे। कुछ प्रधानों ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत भी किये है।

- जन्मजात कृषि

पर्वतीय अंचल की कृषि अभी तक वैज्ञानिक खेती से कोसों दूर है। जैविक खेती तो यहाँ की जन्मजात कृषि है। इसे भी समझने की आवश्यकता है। जिस असिंचित खेती का उल्लेख किया गया है, उसके लिये उन्नत बीज, वैज्ञानिक विधि, उन्नत यंत्र, कीट नियंत्रण आदि पर कृषि वैज्ञानिक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। समाचार सुनकर ताज्जुब होता है कि परती भूमि का भूमि परीक्षण किया जायेगा, उसके अनुसार कार्यवाही होगी। असिंचित क्षेत्र की सारी भूमि दो साल में एक बार परती रहती है। भूमि का आबंटन समान रूप से नहीं है। इसलिये यह अभी संभव नहीं है। जंगली जानवर सुअर (बराह), सौल (स्याही) के डर से खरीफ की फसल भी परती का रूप लेने लगी है। कृषक यह सोचने को मजबूर है कि फसल उगाने से घास उगाना अधिक लाभकारी है। नई पीढ़ी इससे त्रस्त है।

- नियोजन

उत्तराखण्ड के पर्वतीय भूभाग के सभी खेतों के लिये एक ही प्रकार का नियोजन सम्भव नहीं है। प्रत्येक घाटी, पर्वतीय ढाल की भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता है। यहाँ तक कि एक ही गाँव के खेतों में तक समानता नहीं है। चारा पौधरोपण, फलोत्पादन, वनीकरण, औषधीय पौधरोपण, सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा कार्य किस क्षेत्र के लिये अधिक उपयोगी हो सकता है। गाँव के अच्छे खेत अनाज उत्पादन के लिये नियत थे। गाँव के ऊपरी हिस्से के भूमि भवन गोशाला निर्माण के लिये नियत थे।

- बाज़ारीकरण

बाज़ारीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी है और अच्छी तलाऊँ भूमि में सिमेंट और कंक्रीट के भवन खड़े होने लगे हैं। सड़क चौबाट में निवास बनने लगे हैं। अन्न उत्पादन क्षेत्र का ह्रास होने लगा है। उत्तराखण्ड की कृषि आज भी पशु आधारित है, परन्तु पशुपालन में रुचि घटने लगी है। यह प्रवृत्ति उत्तराखण्ड के आर्थिक पतन का कारण बनने जा रहा है। इसके लिये वन विभाग भी उत्तरदायी है, क्योंकि उसने पशु चारा पौधों के रोपण के प्रति तटस्थता का भाव पैदा कर दिया है। चौड़ी पत्ती के वनों की कमी ने जैविक खाद (परम्परागत खाद) उत्पादन में कठिनाई पैदा कर दी है। चारा बैंक बनाने से समस्या का हल नहीं होगा। चारा पौधारोपण से चारे की कमी दूर होगी। भीमल वृक्षारोपण में चारा बैंक की सम्भावना है। भीमल की पत्तियों के व्यापारीकरण में सार्थकता है।

- उपाय

असिंचित क्षेत्र में उत्पादित अन्न, दालों, तिलहनों दवाओं की उपलब्धता के साथ बेमौसमी सब्जी उत्पादन, कीटनाशक वनीकरण, फूलों के उत्पादन से भूमि का सदुपयोग सम्भव है। साथ ही दुर्गम स्थान के उत्पाद की विपणन व्यवस्था सुलभ होने से कृषकों में उत्साह पैदा होगा और स्वमेव भूमि का सम्पूर्ण उपयोग होने लग जायेगा।[4]

- उत्पादन

मडुआ, गहत, पहाड़ी आलू, भट्ट, पहाड़ी गाय का दूध, घी और गौमूत्र आदि पहाड़ी उत्पादों ने बाजार में अपना प्रभुत्व जमाना आरम्भ कर दिया है। अब चुनौती है कि इनके उत्पादन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाये।

- पशुपालन

पशुपालन व्यापक तौर पर प्रचलित है। डेयरी उद्योग में सहायक सर्वाधिक पशु दक्षिण की तराई के इलाक़े में मिलते हैं। यद्यपि मवेशी हर गाँव में मिलते हैं, फिर भी पहाड़ों में बकरी और भेड़पालन ही सर्वाधिक होता है। मौसम के अनुसार फलने-फूलने वाले घास के मैदानों की तलाश ऋतु-प्रवास का कारण बनती है। यहाँ गढ़वाल के गद्दियों जैसे कुछ विशिष्ट समुदाय हैं, जो ऋतु-प्रवास के लिये जाने जाते हैं। पशुपालन से इनके मालिकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और कारीगरों को अतिरिक्त काम मिलता है। राज्य भर में ऊनी वस्त्रों और सावधानी से बनाई गई चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन होता है।

- वानिकी

उत्तराखण्ड के वनों से निर्माण व ईधन की लकड़ी और प्लाइवुड, काग़ज़ व माचिस जैसे अनेक औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चा माल मिलता है। प्राकृतिक रूप से आकार पाई लकड़ियों से बनी हस्तशिल्प कृतियाँ राज्य में व्यापक तौर पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे पुन: वन लगाने के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला है।

उद्योग और खनिज

उत्तराखंड में चूना पत्थर, राक फास्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम आदि के भंडार हैं। राज्य में 25294 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें लगभग 63,599 लोगों को रोजगार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये के निवेश वाले 1802 उद्योगों में 5 लाख लोगों को कार्य मिला हुआ है। इस राज्य के अधिकांश उद्योग वन संपदा पर आधारित हैं। राज्य में कुल 54,047 हस्तशिल्प उद्योग क्रियाशील हैं।

- औद्योगिक विकास

उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास नाममात्र को ही हुआ है। कुछ औद्योगिक इकाइयाँ देहरादून के पास स्थित हैं। चूना पत्थर की खदानों के विवेकहीन खनन से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप इस इलाक़े की कई खदाने बन्द होने के कगार पर हैं। ऋषिकेश में दवाइयों की एक बड़ी फ़ैक्ट्री है। दक्षिणी ज़िलों में चीनी की कई मिलें हैं। उत्तराखण्ड में बिजली और कोयले के उत्पादन का कोई मज़बूत आधार नहीं है। नेशनल पावर ग्रिड इसकी माँग पूरी करता है। टिहरी विद्युत परियोजना पूरी हो जाने पर उत्तराखण्ड की विद्युत उत्पादन की स्थिति में व्यापक सुधार होगा।

सिंचाई और बिजली

राज्य की लगभग कुल 5,91,418 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा रही हैं। राज्य में पनबिजली उत्पादन की भरपूर क्षमता है। यमुना, भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी और काली नदियों पर अनेक पनबिजली संयंत्र लगे हुए हैं, जिनसे बिजली का उत्पादन हो रहा है। राज्य के 15,667 गांवों में से 14,447 गांवों में बिजली है।

परिवहन

राज्य की विभिन्न प्रकार की सड़कें लगभग सभी नगरों को जोड़ती हैं। इस राज्य से होकर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुज़रता। उत्तर के सीमान्त इलाक़े सड़कों से जुड़े नहीं हैं। पहाड़ों के कच्चे रास्ते ही मुख्यत: गाँवों को नगरों से जोड़ते हैं। ज़्यादातर राजकीय राजमार्ग भारत के अन्य भागों से पर्यटकों को लाने ले जाने और विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। रेल पथ उत्तर प्रदेश के मैदानों के विस्तार के रूप में घाटियों के ऊपर तक पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी विस्तार राज्य से अंतर्सबंधित नहीं है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामनगर, काठगोदाम और टनकपुर ऐसे प्रमुख नगर हैं, जहाँ रेल सेवा उपलब्ध है। देहरादून में एक हवाई अड्डा है।

सडकें

उत्तराखंड में पक्की सडकों की कुल लंबाई 21,490 किलोमीटर है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लंबाई 17,772 कि.मी., स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई सड़कों की लंबाई 3,925 कि.मी. हैं।

रेलवे

उत्तराखंड के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं-

- देहरादून

- हरिद्वार

- रूड़की

- कोटद्वार

- काशीपुर

- हल्द्वानी

- ऊधमसिंह नगर

- रामनगर

- काठगोदाम

उड्डयन

जौली ग्रांट (देहरादून) और पंतनगर (ऊधमसिंह नगर) में हवाई पट्टियां हैं। नैनी-सैनी (पिथौरागढ़), गौचर (चमोली) और चिनयालिसौर (उत्तरकाशी) में हवाई पट्टियों को बनाने का कार्य निर्माणाधीन है। 'पवनहंस लि.' ने 'रूद्र प्रयाग' से 'केदारनाथ' तक तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की है।

शिक्षा

|

|

उत्तराखण्ड राज्य में चार विश्वविद्यालय और अनेक संबद्ध महाविद्यालय हैं। मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण केंद्र है। 1950 के दशक से स्कूलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और विद्यार्थियों ने हर स्तर पर दाख़िला लिया, जिससे 1991 के 57.27 प्रतिशत की तुलना में 2001 की जनगणना के अनुसार शिक्षा का आंकड़ा बढ़कर 72.28 प्रतिशत हो गया। महिलाओं (60.26 प्रतिशत) की तुलना में पुरूष (84.01 प्रतिशत) अधिक साक्षर हैं। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी है। यहाँ कई ग़ैर सरकारी आवासीय विद्यालय हैं। जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है। माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी की पढ़ाई आवश्यक है व विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम आमतौर पर अंग्रेज़ी रहता है। देहरादून में स्थित विशेष पाठ्यक्रम वाले संस्थानों में फ़ॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, सर्वे ऑफ़ इंडिया, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिमोट सेंसिंग, वाइल्ड लाइफ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल फ़ॉरेस्ट एकेडेमी और वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ हिमालयन जियॉलॉजी शामिल हैं। सेंट्रल बिल्डिंग इंस्टिट्यूट रूड़की में स्थित है।

एतिहासिक रूप से यह माना जाता है की उत्तराखण्ड वह भूमि है जहाँ पर शास्त्रों और वेदों की रचना की गई थी और महाकाव्य, महाभारत लिखा गया था। ऋषिकेश को व्यापक रूप से विश्व की योग राजधानी माना जाता है। उत्तराखण्ड में बहुत से शैक्षणिक संस्थान हैं। जैसे-

- रुड़की का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पहले रुड़की विश्वविद्यालय)

- पंतनगर का गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवँ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

- वन्य अनुसंधान संस्थान, देहरादून

- देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी

- इक्फ़ाई विश्वविद्यालय

- भारतीय वानिकी संस्थान

- पौड़ी स्थित गोविन्द बल्लभ पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय

- द्वाराहाट स्थित कुमाऊँ अभियांत्रिकी महाविद्यालय।

त्योहार

- विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला/अर्द्ध कुंभ मेला हरिद्वार में प्रति बारहवें/छठे वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है।

- अन्य प्रमुख मेले/त्योहार हैं-

- देवीधुरा मेला (चंपावत),

- पूर्णागिरि मेला (चंपावत),

- नंदा देवी मेला (अल्मोड़ा),

- गौचर मेला (चमोली),

- वैशाखी (उत्तरकाशी),

- माघ मेला (उत्तरकाशी),

- उत्तरायणी मेला (बागेश्वर),

- विशु मेला (जौनसार बावर),

- पीरान कलियार (रूड़की), और

- नंदा देवी राज जात यात्रा हर बारहवें वर्ष होती है।

पर्यटन स्थल

- केदारनाथ मंदिर

- नैनीताल

- अन्य प्रमुख स्थल हैं-

- गंगोत्री

- यमुनोत्री

- बद्रीनाथ

- हरिद्वार

- ऋषिकेश

- हेमकुंड साहिब

- नानकमत्ता, आदि।

- कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुमाऊं क्षेत्र से होकर है।

- विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेसियर, रूपकुंड, दयारा, बुग्याल, औली तथा मसूरी, देहरादून, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, कौसानी और लैंसडाउन जैसे पर्वतीय स्थल आकर्षण के केन्द्र हैं।

|

|

|

|

|

|

वीथिका

शिव की मूर्ति, ऋषिकेश

भीमताल झील में हंस

भागीरथी नदी के पास गोमुख

देवप्रयाग में गंगा नदी

केग्यु संस्थान, देहरादून

मिन्ड्रोलिंग स्तूप, देहरादून

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ 2001 की जनगणना के अनुसार

- ↑ 2.0 2.1 2.2 मुख्य पृष्ठ हमारे बारे में (एच.टी.एम.एल) आधिकारिक वेबसाइट। अभिगमन तिथि: 2 जून, 2011।

- ↑ कृषि क्षेत्र का विस्तार जरूरी है (हिंदी)। । अभिगमन तिथि: 2जून, 2011।

- ↑ पर्वतीय कृषि: भूमि की उत्पादकता का कैसे हो अधिक सदुपयोग (हिंदी)। । अभिगमन तिथि: 2जून, 2011।

संबंधित लेख