"मौर्य काल" के अवतरणों में अंतर

आदित्य चौधरी (चर्चा | योगदान) ('==पन्ने की प्रगति अवस्था== {{लेख प्रगति |आधार=आधार1 |प्रा...' के साथ नया पन्ना बनाया) |

आदित्य चौधरी (चर्चा | योगदान) छो (Text replacement - "डा." to "डॉ.") |

||

| (11 सदस्यों द्वारा किये गये बीच के 97 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

| − | == | + | {{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय |

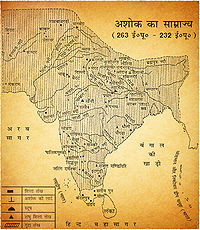

| − | + | |चित्र=Ashok-map.jpg | |

| − | | | + | |चित्र का नाम=अशोक के साम्राज्य की सीमा का मानचित्र |

| − | | | + | |विवरण='मौर्य काल' [[प्राचीन भारत]] के [[इतिहास]] में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। [[चंद्रगुप्त मौर्य]], [[चाणक्य]], [[बिन्दुसार]] तथा [[अशोक|सम्राट अशोक]] आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल में हुए। |

| − | | | + | |शीर्षक 1=मौर्य काल |

| − | | | + | |पाठ 1=322-185 ईसा पूर्व |

| − | | | + | |शीर्षक 2=प्रमुख शासक |

| + | |पाठ 2=[[चंद्रगुप्त मौर्य]], [[बिन्दुसार]], [[अशोक]], [[कुणाल]] | ||

| + | |शीर्षक 3=शासन | ||

| + | |पाठ 3=इस काल में केंद्रीय शासन का प्रचलन था और राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे। | ||

| + | |शीर्षक 4=प्रसिद्ध नगर | ||

| + | |पाठ 4=[[पालि भाषा|पालि]] एवं [[संस्कृत]] ग्रंथों में उल्लेखित [[मगध]], [[पाटलिपुत्र]], [[तक्षशिला]], [[कौशांबी]], [[श्रावस्ती]], [[अयोध्या]], [[कपिलवस्तु]], [[वाराणसी]], [[वैशाली]], [[राजगीर]], [[कंधार]] आदि नगर मौर्य काल में काफ़ी समृद्ध थे। | ||

| + | |शीर्षक 5= | ||

| + | |पाठ 5= | ||

| + | |शीर्षक 6= | ||

| + | |पाठ 6= | ||

| + | |शीर्षक 7= | ||

| + | |पाठ 7= | ||

| + | |शीर्षक 8= | ||

| + | |पाठ 8= | ||

| + | |शीर्षक 9= | ||

| + | |पाठ 9= | ||

| + | |शीर्षक 10= | ||

| + | |पाठ 10= | ||

| + | |संबंधित लेख=[[अशोक के शिलालेख]], [[मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति]], [[मौर्यकाल में दास प्रथा]], [[मौर्य काल का शासन प्रबंध]], [[मौर्यकालीन कला]], [[बौद्ध धर्म]], [[मौर्य साम्राज्य का पतन]] | ||

| + | |अन्य जानकारी=मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति में उत्तरी काली पॉलिश के मृदभांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव [[बुद्ध|महात्मा बुद्ध]] के काल में हुआ था, वह मौर्य युग में अपनी चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होती है। इस संस्कृति का विवरण उत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्व एवं दक्कन के विहंगम क्षेत्र में प्रसार हो चुका था। | ||

| + | |बाहरी कड़ियाँ= | ||

| + | |अद्यतन= | ||

}} | }} | ||

| − | + | '''[[मौर्य वंश|मौर्य राजवंश]]''' (322-185 ईसा पूर्व) [[प्राचीन भारत]] का एक राजवंश था। ईसा पूर्व 326 में [[सिकन्दर]] की सेनाएँ [[पंजाब]] के विभिन्न राज्यों में विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थीं। [[मध्य प्रदेश]] और [[बिहार]] में [[नंद वंश]] का राजा [[धनानंद|धननंद]] शासन कर रहा था। [[सिकन्दर]] के आक्रमण से देश के लिए संकट पैदा हो गया था। धननंद का सौभाग्य था कि वह इस आक्रमण से बच गया। यह कहना कठिन है कि देश की रक्षा का मौक़ा पड़ने पर नंद सम्राट यूनानियों को पीछे हटाने में समर्थ होता या नहीं। [[मगध]] के शासक के पास विशाल सेना अवश्य थी, किन्तु जनता का सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। प्रजा उसके अत्याचारों से पीड़ित थी। असह्य कर-भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। देश को इस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो [[मगध साम्राज्य]] की रक्षा तथा वृद्धि कर सके। [[मौर्यकालीन विदेशी आक्रमण|विदेशी आक्रमण]] से उत्पन्न संकट को दूर करे और देश के विभिन्न भागों को एक शासन-सूत्र में बाँधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही राजनीतिक मंच पर एक ऐसा व्यक्ति प्रकट भी हुआ। इस व्यक्ति का नाम था- '[[चंद्रगुप्त मौर्य|चंद्रगुप्त]]'। जस्टिन आदि [[यूनानी]] विद्वानों ने इसे 'सेन्ड्रोकोट्टस' कहा है। विलियम जॉन्स पहले विद्वान् थे, जिन्होंने सेन्ड्रोकोट्टस' की पहचान भारतीय ग्रंथों के 'चंद्रगुप्त' से की है। यह पहचान [[भारत|भारतीय]] इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला बन गई है। | |

| − | ईसा पूर्व 326 में सिकन्दर की सेनाएँ पंजाब के विभिन्न राज्यों में विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थीं। | + | ==चंद्रगुप्त मौर्य== |

| − | चंद्रगुप्त के वंश और जाति के सम्बन्ध में | + | {{मुख्य|चंद्रगुप्त मौर्य}} |

| − | चंद्रगुप्त के | + | चंद्रगुप्त के वंश और जाति के सम्बन्ध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने [[ब्राह्मण ग्रंथ|ब्राह्मण ग्रंथों]], [[मुद्राराक्षस]], [[विष्णुपुराण]] की मध्यकालीन [[टीका]] तथा 10वीं शताब्दी की धुण्डिराज द्वारा रचित 'मुद्राराक्षस' की टीका के आधार पर चंद्रगुप्त को '[[शूद्र]]' माना है। चंद्रगुप्त के वंश के सम्बन्ध में [[ब्राह्मण]], [[बौद्ध]] एवं [[जैन]] परम्पराओं व अनुश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह किसी कुलीन घराने से सम्बन्धित नहीं था। विदेशी वृत्तांतों एवं उल्लेखों से भी स्थिति कुछ अस्पष्ट ही बनी रहती है। |

| − | + | ====राजनीतिक परिस्थितियाँ==== | |

| − | + | जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर था, सिकन्दर का सेनापति [[सेल्यूकस]] अपनी महानता की नींव डाल रहा था। सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके सेनानियों में यूनानी साम्राज्य की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सेल्यूकस, पश्चिम [[एशिया]] में प्रभुत्व के मामले में, [[एण्टियोकस तृतीय|ऐन्टिगोनस]] का प्रतिद्वन्द्वी बना। ई. पू. 312 में उसने बेबिलोन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद उसने [[ईरान]] के विभिन्न राज्यों को जीतकर [[बैक्ट्रिया]] पर अधिकार किया। अपने पूर्वी अभियान के दौरान वह [[भारत]] की ओर बढ़ा। ई. पू. 305-4 में [[काबुल]] के मार्ग से होते हुए वह [[सिंधु नदी]] की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ। सेल्यूकस [[पंजाब]] और [[सिंध प्रदेश|सिंधु]] पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। किन्तु इस समय की राजनीतिक स्थिति सिकन्दर के आक्रमण के समय से काफ़ी भिन्न थी। पंजाब और सिंधु अब परस्पर युद्ध करने वाले छोटे-छोटे राज्यों में विभिक्त नहीं थे, बल्कि एक साम्राज्य का अंग थे। आश्चर्य की बात है कि [[यूनानी]] तथा रोमी लेखक, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं देते। | |

| − | + | *केवल एप्पियानस ने लिखा है कि- "सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और [[भारत]] के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में उनमें संधि हो गई और वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो गया।" | |

| − | + | *जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शान्त करके सेल्यूकस एण्टीगोनस से युद्ध करने चला गया। एप्पियानस के कथन से स्पष्ट है कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अपने पूर्वी राज्य की सुरक्षा के लिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि करना ही उचित समझा और उस संधि को उसने वैवाहिक सम्बन्ध से और अधिक पुष्ट कर लिया। | |

| − | + | ==बिन्दुसार== | |

| − | + | {{मुख्य|बिन्दुसार}} | |

| − | + | *[[चंद्रगुप्त मौर्य|चंद्रगुप्त]] की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र '[[बिन्दुसार]]' सम्राट बना। यूनानी लेखों के अनुसार उसका नाम 'अमित्रकेटे' था। विद्वानों के अनुसार 'अमित्रकेटे' का [[संस्कृत]] रूप है- 'अमित्रघात' या 'अमित्रखाद' अर्थात "शत्रुओं का नाश करने वाला"। | |

| − | + | *स्ट्रैवो के अनुसार [[सेल्यूकस]] के उत्तराधिकारी '[[एण्टियोकस प्रथम]]' ने अपना राजदूत 'डायमेकस' बिन्दुसार के दरबार में भेजा था। | |

| − | + | *[[प्लिनी]] के अनुसार 'टॉलमी द्वितीय' फिलेडेल्फस ने डायोनियस को बिन्दुसार के दरबार में नियुक्त किया। | |

| − | + | *अपने [[पिता]] की भाँति बिन्दुसार भी जिज्ञासु था और विद्वानों तथा दार्शनिकों का आदर करता था। ऐथेनियस के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस (सीरिया का शासक) को एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। [[दिव्यावदान]] की एक कथा के अनुसार [[आजीवक]] परिव्राजक बिन्दुसार की सभा को सुशोभित करते थे। | |

| − | + | *[[पुराण|पुराणों]] के अनुसार बिन्दुसार ने 24 वर्ष तक, किन्तु [[महावंश]] के अनुसार 27 वर्ष तक राज्य किया। डॉ. राधा कुमुद मुखर्जी ने बिन्दुसार की मृत्यु तिथि ईसा पूर्व 272 निर्धारित की है। कुछ अन्य विद्वान् यह मानते हैं कि बिन्दुसार की मृत्यु ईसा पूर्व 270 में हुई। | |

| − | + | ==अशोक== | |

| − | + | {{मुख्य|अशोक}} | |

| − | + | [[चित्र:Ashoka.jpg|अशोक<br /> Ashoka|thumb|250px]] | |

| − | + | अशोक (काल ईसा पूर्व 269-232) प्राचीन [[भारत]] में [[मौर्य राजवंश]] का राजा था। अशोक का 'देवनाम प्रिय' एवं 'प्रियदर्शी' आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। उसके समय [[मौर्य साम्राज्य|मौर्य राज्य]] उत्तर में [[हिन्दुकुश]] की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में [[गोदावरी नदी]] के दक्षिण तथा [[मैसूर]], [[कर्नाटक]] तक तथा पूर्व में [[बंगाल]] से पश्चिम में [[अफ़ग़ानिस्तान]] तक पहुँच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा [[बौद्ध]] धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक [[गौतम बुद्ध]] के भक्त हो गया और उन्हीं महात्मा [[बुद्ध]] की स्मृति में उन्होंने एक स्तम्भ खड़ा कर दिया जो आज भी [[नेपाल]] में उनके जन्मस्थल-[[लुम्बिनी]] में मायादेवी मन्दिर के पास [[अशोक स्तम्भ]] के रूप में देखा जा सकता है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा [[श्रीलंका]], अफ़ग़ानिस्तान, पश्चिम [[एशिया]], [[मिस्र]] तथा [[यूनान]] में भी करवाया। [[अशोक के अभिलेख|अशोक के अभिलेखों]] में प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की गई है| | |

| − | + | ====बिंदुसार का पुत्र "अशोक महान"==== | |

| − | + | {{tocright}} | |

| − | + | अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट [[बिंदुसार]] का पुत्र था, जिसका जन्म लगभग 304 ई. पूर्व में माना जाता है। भाइयों के साथ गृह-युद्ध के बाद 272 ई. पूर्व अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ई. पूर्व तक उसने शासन किया। आरंभ में अशोक भी अपने पितामह [[चंद्रगुप्त मौर्य]] और पिता बिंदुसार की भांति युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करता गया। [[कश्मीर]], [[कलिंग]] तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएँ पश्चिम में [[ईरान]] तक फैली हुई थीं। परंतु कलिंग युद्ध में जो जनहानि हुई उसका अशोक के [[हृदय]] पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह हिंसक युद्धों की नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की प्रसिद्धि [[इतिहास]] में उसके साम्राज्य विस्तार के कारण नहीं वरन् धार्मिक भावना और मानवतावाद के प्रचारक के रूप में अधिक है। | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | बिन्दुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा हुआ। अशोक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन उसके [[अशोक के शिलालेख|शिलालेख]] तथा [[अशोक स्तंभ|स्तंभों]] पर उत्कीर्ण [[अभिलेख]] हैं। किन्तु ये अभिलेख अशोक के प्रारम्भिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें [[संस्कृत]] तथा [[पालि भाषा|पालि]] में लिखे हुए [[बौद्ध]] ग्रंथों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। परम्परानुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था। | ||

| + | ====तक्षशिला और कलिंग==== | ||

| + | {{मुख्य|तक्षशिला|कलिंग}} | ||

| + | अपने राज्याभिषेक के नवें वर्ष तक अशोक ने [[मौर्य साम्राज्य]] की परम्परागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अन्दर साम्राज्य विस्तार किया, किन्तु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। | ||

| + | |||

| + | भारत के अन्दर अशोक एक विजेता रहा। उसने [[खस]], [[नेपाल]] को विजित किया और [[तक्षशिला]] के विद्रोह का शान्त किया। अपने राज्याभिषेक के नवें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि [[नंद वंश]] के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। [[प्लिनी]] की पुस्तक में उद्धत [[मेगस्थनीज़]] के विवरण के अनुसार [[चंद्रगुप्त मौर्य]] के समय में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। 'अशोक के शिलालेख' के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा क़ैद किए हुए सिपाहियों की संख्या ढाई लाख थी और इससे भी कई गुने सिपाही युद्ध में घायल हुए थे। [[मगध]] की सीमाओं से जुड़े हुए ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थिति के प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। [[खारवेल]] के समय मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव था। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग का जीतना आवश्यक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतने का दूसरा कारण भी था। दक्षिण के साथ सीधे सम्पर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर [[मौर्य वंश|मौर्यों]] का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। किन्तु यह कोई प्रबल कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस दृष्टि से तो चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था। [[कौटिल्य]] के विवरण से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार का महत्त्व देता था। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। राजवंश का कोई राजकुमार वहाँ वाइसराय (उपराजा) नियुक्त कर दिया गया। [[तोसली]] इस प्रान्त की राजधानी बनाई गई थी। | ||

| + | ====हृदय परिवर्तन==== | ||

| + | कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुँचा। युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और 'दिग्विजय' के स्थान पर 'धम्म विजय' की नीति को अपनाया। [[डॉ. हेमचंद्र रायचौधरी]] के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा अन्तिम युद्ध था। | ||

| + | ====साम्राज्य की सीमा==== | ||

| + | अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिला तथा स्तंभलेखों के विवरण से ही नहीं, वरन् जहाँ से अभिलेख पाए गए हैं, उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएँ थीं। अतः वे अशोक के विभिन्न प्रान्तों में आबादी के मुख्य केन्द्रों में उत्कीर्ण कराए गए। कुछ अभिलेख सीमांत स्थानों पर पाए जाते हैं। उत्तर-पश्चिम में [[शहबाज़गढ़ी]] और [[मानसेहरा]] में [[अशोक के शिलालेख]] पाए गए। इसके अतिरिक्त [[तक्षशिला]] में और [[क़ाबुल]] प्रदेश में [[लमगान]] में अशोक के लेख [[अरामाइक लिपि]] में मिलते हैं। एक शिलालेख में [[एण्टियोकस द्वितीय|एण्टियोकस द्वितीय थियोस]] को पड़ोसी राजा कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर-पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा [[हिन्दुकुश]] तक थी। | ||

| + | ====शिलालेख और स्तूप==== | ||

| + | {{Main|ब्राह्मी लिपि अशोक-काल}} | ||

| + | [[चित्र:Brahmi Lipi-1.jpg|220px|thumb|[[ब्राह्मी लिपि अशोक-काल|ब्राह्मी लिपि]]]] | ||

| + | पूर्व में [[बंगाल]] तक [[मौर्य साम्राज्य]] के विस्तृत होने की पुष्टि महास्थान शिलालेख से होती है। यह अभिलेख [[ब्राह्मी लिपि]] में है और [[मौर्य काल]] का माना जाता है। '[[महावंश]]' के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए [[ताम्रलिप्ति]] तक आया था। चीनी यात्री [[ह्वेनसांग]] को भी ताम्रलिप्ति, [[कर्णसुवर्ण]], [[समतट]], [[पूर्वी बंगाल]] तथा [[पुण्ड्रवर्धन]] में अशोक के [[स्तूप]] देखने को मिले थे। '[[दिव्यावदान]]' में कहा गया है कि अशोक के समय तक [[बंगाल (आज़ादी से पूर्व)|बंगाल]] मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। [[आसाम]] कदाचित् मौर्य साम्राज्य से बाहर था। वहाँ पर अशोक के कोई स्मारक चीनी यात्री को देखने को नहीं मिले। | ||

| + | ====राज्यों से संबंध==== | ||

| + | यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी देशों पर उसका सीधा शासन था। अशोक के पाँचवे और तेरहवें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया गया है। जैसे- [[यवन]], [[कंबोज महाजनपद|काम्बोज]], [[नाभक]], [[नाभापंक्ति]], [[भोज]], [[पितनिक]], [[आंध्र वंश|आन्ध्र]], [[पुलिंद]]। रेप्सन का विचार है कि ये देश तथा जातियाँ अशोक द्वारा जीते गए राज्य के अंतर्गत न होकर प्रभाव क्षेत्र में थे। | ||

| + | ====धर्म परिवर्तन==== | ||

| + | इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। '[[महावंश]]' के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 [[ब्राह्मण|ब्राह्मणों]] को भोजन दिया करता था और अनेक [[हिन्दू देवी-देवता|देवी-देवताओं]] की [[पूजा]] किया करता था। [[कल्हण]] की '[[राजतरंगिणी]]' के अनुसार [[अशोक]] के इष्ट देव भगवान [[शिव]] थे। पशुबलि में उसे कोई हिचक नहीं थी। किन्तु अपने पूर्वजों की तरह वह जिज्ञासु भी था। मौर्य राज्य सभा में सभी धर्मों के विद्वान् भाग लेते थे, जैसे- ब्राह्मण, दार्शनिक, निग्रंथ, [[आजीवक]], [[बौद्ध]] तथा [[यूनानी]] दार्शनिक। | ||

| + | संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरन्तर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान सम्भव था, अशोक के लेखों में उन्हें 'धम्म' कहा गया है। दूसरे तथा सातवें स्तंभ-लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है- "धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया-दान तथा शुचिता।" आगे कहा गया है कि- "प्राणियों का वध न करना, जीवहिंसा न करना, [[माता]]-[[पिता]] तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, [[ब्राह्मण]] तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार।" | ||

| + | ====बौद्ध धर्म==== | ||

| + | {{मुख्य|बौद्ध धर्म}} | ||

| + | इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक [[बौद्ध धर्म]] का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके [[अभिलेख]] हैं। राज्याभिषक से सम्बद्ध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को 'बुद्धशाक्य' कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि वह ढाई वर्ष तक एक साधारण उपासक रहा। भाब्रु लघु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न- बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करने के लिए कहता है और भिक्षु तथा भिक्षुणियों से कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए कहता है। | ||

| + | ====धर्म संबंधी शिलालेख==== | ||

| + | {{Main|अशोक के शिलालेख}} | ||

| + | [[चित्र:Brahmi Lipi-3.jpg|thumb|[[अशोक के शिलालेख]]|220px]] | ||

| + | शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि '[[अशोक का धम्म]]' व्यावहारिक फलमूलक (अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला) और अत्यधिक मानवीय था। इस धर्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में तथा बाहर अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। इसके लिए उसने जहाँ कुछ बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया, वहीं लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया। | ||

| + | महत्त्वपूर्ण यह है कि एक शासक जिसके पास निरंकुश क़ानूनी विधान, विशाल सेना एवं अपरिमित संसाधन हो, वह अपने शिलालेखों में स्वयं को नैतिक मूल्यों के विस्तारक के रूप में प्रस्तुत क्यों करता है? वस्तुतः योग्य व कुशल शासकों की नियुक्तियां सदैव साम्राज्य की रक्षा के लिए निर्मित की जाती हैं| बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र [[मगध]] में जनमानस में शोषण के विरुद्ध व्यापक चेतना थी। [[सम्राट अशोक]] को बौद्ध धर्म का प्रचार करने और स्तूपादि को निर्मित कराने की प्रेरणा धर्माचार्य [[उपगुप्त]] ने ही दी। जब [[बुद्ध|भगवान बुद्ध]] दूसरी बार [[मथुरा]] आये, तब उन्होंने भविष्यवाणी की और अपने प्रिय शिष्य [[आनंद]] से कहा कि- "कालांतर में यहाँ 'उपगुप्त' नाम का एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान् होगा, जो उन्हीं की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा और उसके उपदेश से अनेक भिक्षु योग्यता और पद प्राप्त करेंगे।" इस भविष्यवाणी के अनुसार उपगुप्त ने मथुरा के एक वणिक के घर जन्म लिया। उसका पिता सुगंधित द्रव्यों का व्यापार करता था। उपगुप्त अत्यंत रूपवान और प्रतिभाशाली था। उपगुप्त किशोरावस्था में ही विरक्त होकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। आनंद के शिष्य 'शाणकवासी' ने उपगुप्त को मथुरा के नट-भट विहार में बौद्ध धर्म के 'सर्वास्तिवादी संप्रदाय' की दीक्षा दी थी। किन्तु बौद्ध अनुश्रुतियों और अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि उसने किसी राजनीतिक उद्देश्य से धम्म का प्रचार किया। तेरहवें शिलालेख और लघु शिलालेख से विदित होता है कि अशोक धर्म परिवर्तन का [[कलिंग]] के युद्ध से निकट सम्बन्ध है। इतिहासकार [[रोमिला थापर]] का मत है कि धम्म कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी। | ||

| + | ====अहिंसा का प्रचार==== | ||

| + | अशोक ने धम्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। [[अहिंसा व्रत|अहिंसा]] के प्रचार के लिए अशोक ने कई क़दम उठाए। उसने युद्ध बंद कर दिए और स्वयं को तथा राजकर्मचारियों को मानव-मात्र के नैतिक उत्थान में लगाया। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने प्रथम शिलालेख में विक्षप्ति जारी की कि किसी [[यज्ञ]] के लिए पशुओं का वध न किया जाए। | ||

| + | ====विदेशों से सम्बन्ध==== | ||

| + | धम्म प्रचार एवं धम्म विजय के संदर्भ में [[अशोक के शिलालेख|अशोक के शिलालेखों]] में कुछ ऐसे विवरण भी मिलते हैं, जिनमें उसके एवं विदेशों के पारस्परिक सम्बन्धों का आभास मिलता है। ये सम्बन्ध कूटनीति एवं भौगोलिक सान्निध्य के हितों पर आधारित थे। अशोक ने जो सम्पर्क स्थापित किए, वे अधिकांशतः दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्रों में थे और धम्म मिशनों के माध्यम से स्थापित किए थे। इन मिशनों की तुलना आधुनिक सदभावना मिशनों से की जा सकती है। अशोक के ये मिशन स्थायी तौर पर विदेशों में एक आश्चर्यजनक तथ्य हैं कि स्तंभ अभिलेख नं. 7, जो अशोक के काल की आख़िरी घोषणा मानी जाती है, ताम्रपर्ण ([[श्रीलंका]]) के अतिरिक्त और किसी विदेशी शक्ति का उल्लेख नहीं करती। शायद विदेशों में अशोक को उनती सफलता नहीं मिली जितनी साम्राज्य के भीतर। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि विदेशों से सम्पर्क के जो द्वार [[सिकन्दर]] के आक्रमण के पश्चात् खुले थे, वे अब और अधिक चौड़े हो गए। | ||

| + | ====यवन, काम्बोज एवं गांधार==== | ||

| + | {{Main|यवन|गांधार|काम्बोज}} | ||

| + | [[चित्र:Kharoshthi Script 4.jpg|thumb|[[खरोष्ठी लिपि]]|270px]] | ||

| + | जहाँ तक पश्चिमी शक्तियों का सम्बन्ध है, शिलालेख 5 एवं 13 में [[यवन|यवनों]], [[कम्बोज|काम्बोजों]] एवं [[गांधार|गांधारों]] का उल्लेख है। किन्तु उत्तर-पश्चिम की इन शक्तियों के पश्चिम में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं, जो कि [[सिकन्दर]] के आक्रमण के बाद स्थापित हो गई थीं और सामान्य रूप से यवन थीं। इनमें से कुछ को अशोक ने नाम लेकर अभिहित किया है। एक स्थान पर अशोक ने कहा है कि- "उसके धम्म मिशन सीमावर्ती राज्यों और 600 योजन जैसे सुदूर क्षेत्रों में भी पहुँचे थे"। शिलालेख 2 एवं 13 में यवन नरेश अंतियोक का उल्लेख है, जो [[अखमनी वंश|अखमनी]] शासक [[एण्टियोकस द्वितीय |एण्टियोकस द्वितीय]] माना जाता है। कहा जाता है कि अशोक ने विशाल पत्थर पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, जिसकी घोषणाओं की शैली अखमनी प्रारूप से प्रेरित थी। भाषाशास्त्रीय अध्ययन से भी इन सम्पर्कों की पुष्टि होती है। अशोक के [[शाहबाजगढ़ी]] एवं [[मानसेहरा]] शिलालेखों में [[खरोष्ठी लिपि]] का प्रयोग एवं कुछ ईरानी शब्दों का प्रयोग भी इसी ओर संकेत करते हैं। [[रुद्रदामन]] के [[जूनागढ़]] अभिलेख में [[अपरान्त]] ([[पश्चिम भारत]]) में अशोक के गवर्नर के रूप में योनराज [[तुफ़ास्क]] का नाम मिलता है, जो स्पष्टतः एक ईरानी नाम है। पश्चिम के ही कुछ अन्य नरेशों के नाम अशोक के शिलालेख नं. 13 में मिलते हैं- | ||

| + | #'तुरमाय' अर्थात् 'तुलमाय' - [[मिस्र]] का यवन नरेश टाल्मी द्वितीय फिलाडेल्फस (ई. पू. 285-47) था। | ||

| + | #'अंतिकितनी' अर्थात् 'अंतेकिन' - मेसिडोनिया का यवन नरेश ऐण्टीगोनस गोनातास (ई. पू. 277-39)। | ||

| + | #'मका' अर्थात् 'मगा' - उत्तरी अफ्रीका में सेरीन का यवन नरेश मगा (ई. पू. 282-58)। | ||

| + | #'अलिकसुन्दर' - ऐपीरस का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई. पू. 272-55) अथवा कोरिन्स का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई. पू. 252-44)। | ||

| + | (ये चार नरेश अंतियोक के राज्य के परे बताए जाते हैं।) | ||

| + | ====दक्षिण==== | ||

| + | {{दाँयाबक्सा|पाठ=[[चित्र:Ashoka.jpg|100px|right]]हर दशा में दूसरे सम्प्रदायों का आदर करना ही चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार करता है। इसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय की (जड़) काटता है और दूसरे सम्प्रदायों का भी अपकार करता है। क्योंकि जो अपने सम्प्रदाय की भक्ति में आकर इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा करता है, वह ऐसा करके वास्तव में अपने सम्प्रदाय को ही गहरी हानि पहुँचाता है। इसलिए समवाय (परस्पर मेलजोल से रहना) ही अच्छा है अर्थात् लोग एक-दूसरे के धर्म को ध्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। - सम्राट [[अशोक]] महान<ref>गिरनार का बारहवाँ शिलालेख "अशोक के धर्म लेख" से पृष्ठ सं- 31, भारत का प्राचीन इतिहास</ref> | ||

| + | ---- | ||

| + | देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं... मैंने यह (प्रबन्ध) किया कि हर समय चाहे मैं खाता होऊँ या अन्तःपुर में रहूँ या गर्भागार (शयनगृह) में होऊँ या टहलता होऊँ या सवारी पर होऊँ या कूच कर रहा होऊँ, सभी जगह किसी भी समय पर, प्रतिवेदक (गुप्तचर) प्रजा का हाल मुझे सुनावें। मैं प्रजा का काम सभी जगह पर करता हूँ।… क्योंकि मैं कितना ही परिश्रम करूँ और कितना ही राजकार्य करुँ मुझे सन्तोष नहीं होता। सब लोगों का हित करना ही मैं अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ। पर सभी लोगों का हित, परिश्रम और राजकार्य सम्पादन के बिना नहीं हो सकता। सभी लोगों का हित करने से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। जो कुछ भी पराक्रम करता हूँ, वह इसीलिए कि प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है, उससे उऋण हो जाऊँ… अधिक परिश्रम के बिना यह कार्य कठिन है।- सम्राट [[अशोक]] महान<ref>गिरनार का षष्ठ शिलालेख "अशोक के धर्म लेख" से पृष्ठ सं- 28, भारत का प्राचीन इतिहास</ref>|विचारक=}} | ||

| + | दक्षिण में मौर्य प्रभाव के प्रसार की जो प्रक्रिया [[चंद्रगुप्त मौर्य]] के काल में आरम्भ हुई, वह [[अशोक]] के नेतृत्व में और भी अधिक पुष्ट हुई। लगता है कि चंद्रगुप्त की सैनिक प्रसार की नीति ने वह स्थायी सफलता नहीं प्राप्त की, जो अशोक की धम्म विजय ने की थी। [[गावीमठ]], पालकी गुण्डु, [[ब्रह्मगिरि]], [[मास्की]], [[येर्रागुण्डी]], [[जतिंग रामेश्वर]] आदि स्थलों पर स्थित अशोक के शिलालेख इसके प्रमाण हैं। और फिर परिवर्ती कालीन साहित्य में, विशेष रूप से दक्षिण में अशोकराज की परम्परा काफ़ी प्रचलित प्रतीत होती है। [[ह्वेन त्सांग|ह्यूनत्सांग]] ने तो [[चोल साम्राज्य|चोल]]-[[पाण्ड्य साम्राज्य|पाण्ड्य]] राज्यों में, जिन्हें स्वयं अशोक के शिलालेख 2 एवं 13 में सीमावर्ती प्रदेश बताया गया है, भी अशोकराज के द्वारा निर्मित अनेक [[स्तूप|स्तूपों]] का वर्णन किया है। यह सम्भव है कि [[कलिंग]] में अशोक की सैनिक विजय और फिर उसके पश्चात् उनके सौहार्दपूर्ण नीति ने भोज, पत्तनिक, आँध्रों, राष्ट्रिकों, [[सतियपुत्र|सतियपुत्रों]] एवं केरल पुत्रों जैसी शक्तियों के बीच मौर्य प्रभाव के प्रसार को बढ़ाया होगा। अशोक और [[श्रीलंका]] के सम्बन्ध पारस्परिक सदभाव, आदर-सम्मान एवं बराबरी पर आधारित थे, न कि साम्राज्यिक शक्ति एवं आश्रित शक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों पर। | ||

| + | उपर्युक्त विदेशी शक्तियों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनके सम्बन्ध में कुछ परम्पराएँ एवं किंवदन्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ [[कश्मीर]] सम्भवतः अन्य सीमावर्ती प्रदेशों की तरह ही अशोक के साम्राज्य से जुड़ा था। [[मध्य एशिया]] में स्थित खोटान के राज्य के बारे में एक तिब्बती परम्परा है कि [[बुद्ध]] की मृत्यु के 250 वर्ष के बाद अर्थात् ई. पू. 236 में अशोक खोटान गया था। सम्भवतः यह भी धम्म मिशन के रूप में हुआ होगा, किन्तु यह दृष्टव्य है कि स्वयं अशोक के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार [[नेपाल]] का कुछ अंश अशोक की यात्रा के उपलक्ष्य में वहाँ के करों को कम करना किसी विदेशी राज्य में सम्भव नहीं था। फिर भी नेपाल का शेष अंश सम्भवतः [[मौर्य साम्राज्य]] से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए हुए होगा। | ||

| + | ====अशोक शासक के रूप में==== | ||

| + | शासक संगठन का प्रारूप लगभग वही था, जो [[चंद्रगुप्त मौर्य]] के समय में था। अशोक के अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। जैसे राजुकु, प्रादेशिक, युक्तक आदि। इनमें अधिकांश राज्याधिकारी चंद्रगुप्त के समय से चले आ रहे थे। अशोक ने धार्मिक नीति तथा प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उनके कर्तव्यों में विस्तार किया। केवल धम्म महामात्रों की नियुक्ति एक नवीन प्रकार की नियुक्ति थी। [[बौद्ध धर्म]] ग्रहण करने के पश्चात् अशोक ने धम्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। परन्तु शासन के प्रति वह क़तई उदासीन नहीं हुआ। 40 वर्ष तक राज्य करने के बाद लगभग ई. पू. 232 में अशोक की मृत्यु हुई। उसके बाद लगभग 50 वर्ष तक अशोक के अनेक उत्तराधिकारियों ने शासन किया। किन्तु इन मौर्य शासकों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अपर्याप्त तथा अनिश्चित है। [[पुराण]], [[बौद्ध]] तथा [[जैन]] अनुश्रुतियों में इन उत्तराधिकारियों के नामों की जो सूचियाँ दी गई हैं, वे एक-दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। | ||

| + | ====ब्राह्मणों का सम्मान==== | ||

| + | शिलालेखों में ऐसी पर्याप्त सामग्री मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अशोक ब्राह्मणों का आदर करता था, उनकी भलाई में दिलचस्पी लेता था। वह ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देता था। अशोक के पुत्रों तथा ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत यदि [[कश्मीर]] के [[ब्राह्मण]] इतिहासकार [[कल्हण]] पर विश्वास किया जाए तो अशोक के उत्तराधिकारी 'जलौक' और ब्राह्मणों के सम्बन्ध नितांत मैत्रीपूर्ण थे। [[पुष्यमित्र शुंग]] का मौर्य साम्राज्य का सेनापति नियुक्त किया जाना ही एक प्रबल प्रमाण है कि मौर्यों की नीति ब्राह्मण विरोधी नहीं थी। | ||

| + | ====अशोक की शान्तिप्रियता तथा अहिंसा==== | ||

| + | [[हेमचंद्र रायचौधरी]] के अनुसार अशोक की शान्तिप्रियता तथा अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का कारण बनी। कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य की सेना का सामरिक उत्साह ठंडा पड़ गया। [[अशोक]] ने अशोक ने युद्ध विजय की नीति को त्यागकर धम्म विजय की नीति अपना ली। इससे भी साम्राज्य की शक्ति क्षीण हुई। उसने अपने पुत्रों को विलय और रक्तपात न करने का उपदेश दिया। उसके उत्तराधिकारी 'भेरिघोष' की अपेक्षा 'धम्म घोष' से अधिक परिचित थे। सेना से राजाओं का सम्पर्क कम रहा। वे देश की एकता को विघटित होने से बचा न सके। राजाओं का सेना से कितना कम सम्पर्क था यह इस बात से स्पष्ट है कि [[पुष्यमित्र शुंग]] ने सेना के ही समक्ष अन्तिम [[मौर्य वंश|मौर्य]] शासक [[बृहद्रथ मौर्य|बृहद्रथ]] का वध किया। | ||

| + | |||

| + | कई इतिहासकार हेमचन्द्र रायचौधरी के इस मत से सहमत नहीं हैं। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अशोक की शान्तिप्रियता में कट्टरता नहीं थी। वह मानवीय स्वभाव की जटिलता से अच्छी तरह परिचित था और इसलिए उसने शान्तिप्रियता और युद्धत्याग की नीति को सीमा के अन्दर ही नियंत्रित रखा। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक ने सेना भंग कर दी। तेरहवें शिलालेख में अशोक ने आटविक जातियों को जो चेतावनी दी है, उससे स्पष्ट है कि क्षमाशील होते हुए भी वह अवसर पड़ने पर इन आटविक जातियों को उचित दंड देने से हिचकता नहीं था। यह आटविक राज्यों को एक शक्तिशाली राजा की चेतावनी है, जिसे अपनी सैन्यशक्ति पर विश्वास है। अशोक की नीति व्यावहारिक थी। इसीलिए उसने [[कलिंग]] को स्वतंत्र नहीं किया। उसकी अहिंसा की नीति भी व्यावहारिक थी। | ||

| + | ==अशोक के बाद== | ||

| + | [[पुराण|पुराणों]] के अनुसार अशोक के बाद '[[कुणाल]]' गद्दी पर बैठा। '[[दिव्यावदान]]' में उसे 'धर्मविवर्धन' कहा गया है, किन्तु अशोक के और भी पुत्र थे। '[[राजतरंगिणी]]' के अनुसार जलौक [[कश्मीर]] का स्वतंत्र शासक बन गया। तारनाथ के अनुसार 'वीरसेन' अशोक का पुत्र था, जो [[गांधार]] का स्वतंत्र शासक बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद ही साम्राज्य का विघटन हो गया। कुणाल अंधा था, अतः वह शासन कार्य में असमर्थ था। [[जैन]] तथा [[बौद्ध]] ग्रंथों के अनुसार शासन की बाग़डोर उसके पुत्र [[संप्रति]] के हाथ में थी। इन अनुश्रुतियों के अनुसार संप्रति ही कुणाल का उत्तराधिकारी था। पुराणों तथा [[नागार्जुन पहाड़ी|नागार्जुनी पहाड़ियों]] की गुफ़ाओं के [[शिलालेख]] के अनुसार 'दशरथ' कुणाल का पुत्र था। नागार्जुनी गुफ़ाओं को [[दशरथ मौर्य|दशरथ]] ने [[आजीवक|आजीविकों]] को दान में दिया था। इन प्रमाणों के आधार पर यह मत प्रस्तुत किया गया कि [[मगध]] साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। दशरथ का अधिकार साम्राज्य के पूर्वी भाग में तथा संप्रति का पश्चिमी भाग में था। '[[विष्णु पुराण]]' तथा 'गार्गी संहिता' के अनुसार संप्रति तथा दशरथ के बाद उल्लेखनीय मौर्य शासक 'सालिसुक' था। उसे संप्रति का पुत्र बृहस्पति भी माना जा सकता है। पुराणों में ही नहीं वरन् '[[हर्षचरित]]' में भी मगध के अन्तिम सम्राट का नाम 'बृहद्रथ' दिया गया है। इनके अनुसार [[मौर्य वंश]] के अन्तिम सम्राट [[बृहद्रथ मौर्य|बृहद्रथ]] की, उसके सेनापति [[पुष्यमित्र शुंग|पुष्यमित्र]] ने हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। | ||

| + | ==महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा== | ||

| + | अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इस धर्म के उपदेशों को न केवल देश में वरन् विदेशों में भी प्रचारित करने के लिए प्रभावशाली क़दम उठाए। अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री [[संघमित्रा]] को अशोक ने इसी कार्य के लिए [[श्रीलंका]] भेजा था। अशोक ने अपने कार्यकाल में अनेक शिलालेख खुदवाए जिनमें धर्मोपदेशों को उत्कीर्ण किया गया। राजशक्ति को सर्वप्रथम उसने ही जनकल्याण के विविध कार्यों की ओर अग्रसर किया। अनेक [[स्तूप|स्तूपों]] और स्तंभों का निर्माण किया गया। इन्हीं में से [[सारनाथ]] का प्रसिद्ध सिंहशीर्ष स्तंभ भी है जो अब भारत के राजचिह्न के रूप में सम्मानित है। | ||

| + | |||

| + | ==अशोक की सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता== | ||

| + | कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक ने धार्मिक क्षेत्रों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय दृष्टि से हित साधन नहीं किया। इससे भारत का राजनीतिक विकास रूका जबकि उस समय [[रोमन साम्राज्य]] के समान विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संभव थी। इस नीति से दिग्विजयी सेना निष्क्रिय हो गई और विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। इस नीति ने देश को भौतिक समृद्धि से विमुख कर दिया जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। दूसरी ओर अन्य का मत इससे विपरीत है। वे कहते हैं इसी नीति से भारतीयता का अन्य देशों में प्रचार हुआ। घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला तथा बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ। लोकहित की दृष्टि से अशोक ही अपने समकालीन इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने न केवल मानव की वरन् जीवमात्र की चिंता की। इस मत-विभिन्नता के रहते हुए भी यह विचार सर्वमान्य है कि अशोक अपने काल का अकेला सम्राट था, जिसकी प्रशस्ति उसके गुणों के कारण होती आई है बल के डर से नहीं। | ||

| + | |||

| + | ==मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण== | ||

| + | {{main|मौर्य साम्राज्य का पतन}} | ||

| + | अशोक के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन आरम्भ हो गया था और लगभग 50 वर्ष के अन्दर इस साम्राज्य का अंत हो गया। इतने अल्प समय में इतने बड़े साम्राज्य का नष्ट हो जाना एक ऐसी घटना है कि इतिहासकारों में साम्राज्य विनाश के कारणों की जिज्ञासा स्वाभाविक ही है। | ||

| + | |||

| + | महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धार्मिक नीति को साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना है। उसके अनुसार अशोक की धार्मिक नीति बौद्धों के पक्ष में थी और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों व उनकी सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति पर कुठाराघात करती थी। अतः ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई, जिसकी चरमसीमा [[पुष्यमित्र शुंग|पुष्यमित्र]] के विद्रोह में दृष्टिगोचर होती है। इस मत का सफलतापूर्वक विरोध करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र रायचौधरी का कहना है कि एक तो अशोक ने पशुबलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया नहीं था और फिर स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञादि अवसरों पर पशु-बलि के विरोध के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। अतः अशोक के तथाकथित प्रतिबंध को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। धम्ममहामात्रों के दायित्वों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जिसे ब्राह्मण विरोधी कहा जाए। वे तो ब्राह्मण, श्रमण आदि सभी के कल्याण के लिए थे। राजुकों जैसे न्यायाधिकारियों को जो अधिकार दिए गए वे भी ब्राह्मणों के अधिकारो पर आघात करने के उद्देश्य से नहीं अपितु दंड विधान को लोकहित एवं अधिक मानवीय बनाने के उद्देश्य से प्रेरित थे और न ही सेनानी पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह को ब्राह्मणों द्वारा संगठित क्रान्ति कहना उचित होगा। यह तो सैनिक क्रान्ति थी, जिसमें धर्म का पुट नहीं था। ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि पुष्यमित्र की राज्यक्रान्ति का कारण सेना पर पूर्ण अधिकार रखने वाले सेनापति की महत्त्वाकांक्षा थी, असंतुष्ट ब्राह्मणों के एक समुदाय का नेतृत्व नहीं। | ||

| + | ==मौर्यकालीन भारत== | ||

| + | {{main|मौर्यकालीन भारत}} | ||

| + | मौर्य साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक, शासन प्रबंन्ध तथा धर्म और कला सम्बन्धी जानकारी के लिए [[कौटिल्य]] का [[अर्थशास्त्र]], [[मैगस्थनीज़]] कृत [[इंडिका]] तथा [[अशोक के शिलालेख|अशोक के अभिलेखों]] का ठीक से अर्थ लगाया जाए तो पता चलेगा कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। [[रुद्रदामन]] के जूनागढ़ शिलालेख से भी प्रान्तीय शासन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल की जानकारी के लिए अर्थशास्त्र की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। परम्परागत धारणा के आधार पर इसे [[चंद्रगुप्त मौर्य]] के मंत्री [[चाणक्य]] (विष्णुगुप्त) द्वारा रचित मानकर ई. पू. चौथी शताब्दी का बताया जाता है। किन्तु वैज्ञानिक ढंग से किए गए आधुनिक शोध ने इस मत के प्रति आशंका व्यक्त की है। इस संदर्भ में ट्रांटमैन के शोधकार्य का उल्लेख अनुचित न होगा। अर्थशास्त्र की शैली के सांख्यकीय विश्लेषण द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसकी रचना एक युग विशेष में नहीं अपितु विभिन्न शताब्दियों में हुई और इसीलिए यह किसी व्यक्ति विशेष की रचना न होकर विभिन्न हाथों की कृति है। जहाँ कुछ अध्याय मौर्य काल के हैं वहाँ अधिकांश अध्याय ऐसे भी हैं जो तीसरी, चौथी शताब्दी ईस्वी में रचे गए। | ||

| + | |||

| + | ==मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति== | ||

| + | {{main|मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति}} | ||

| + | मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति में उत्तरी काली पॉलिश के मृदभांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव महात्मा [[बुद्ध]] के काल में हुआ था, वह मौर्य युग में अपनी चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होती है। इस संस्कृति का विवरण उत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्व एवं दक्कन के विहंगम क्षेत्र में इसका प्रसार हो चुका था। उत्तर पश्चिम में [[कंधार]], [[तक्षशिला]], उदेग्राम आदि स्थलों से लेकर पूर्व में चंद्रकेतुगढ़ तक, उत्तर में [[रोपड़]], [[हस्तिनापुर]], तिलौराकोट एवं [[श्रावस्ती]] से लेकर दक्षिण में ब्रह्मपुरी, छब्रोली आदि तक इस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। [[पालि भाषा|पालि]] एवं [[संस्कृत]] ग्रंथों में [[कौशांबी]], श्रावस्ती, [[अयोध्या]], [[कपिलवस्तु]], [[वाराणसी]], [[वैशाली]], [[राजगीर]], [[पाटलिपुत्र]] आदि जिन नगरों का उल्लेख मिलता है, वे सभी मौर्य युग में पर्याप्त पल्लवित अवस्था में थे। | ||

| + | ==मौर्यकाल में दास प्रथा== | ||

| + | {{main|मौर्यकाल में दास प्रथा}} | ||

| + | *मेंगस्थनीज़ ने लिखा है कि सभी भारतवासी समान हैं और उनमें कोई दास नहीं है। | ||

| + | *डायोडोरस ने लिखा है, "क़ानून के अनुसार उनमें से कोई भी किसी भी परिस्थिति में दास नहीं हो सकता।" | ||

| + | *मेगस्थनीज़ को ही उद्धृत करते हुए स्ट्राबों का कहना है, "भारतीयों में किसी ने अपनी सेवा में दास नहीं रखे।" | ||

| + | *एक अन्य स्थल पर स्ट्राबो ने कहा, "चूँकि उनके पास दास नहीं हैं, अतः उन्हें बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है। | ||

| + | विदेशी शक्तियों के वक्तव्यों का शब्दशः स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योकि कम से कम [[बुद्ध]] के काल से ही दासों को उत्पादन के काम में लगाया जाता था और पालि [[त्रिपिटक]] में इसके असंख्य उल्लेख हैं। अतः उपर्युक्त विवरणों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। हो सकता है कि मेगस्थनीज़ को भारत में दासों के प्रति स्वामियों के द्वारा व्यवहार निर्मल और सदभावनापूर्ण लगा हो अथवा यह भी सम्भव है कि उसने किसी विशेष क्षेत्र का ही उल्लेख किया हो। एक स्थान पर तो [[कौटिल्य]] ने लिखा है कि '''न त्वेवार्यस्य दासावः''', अर्थात '''किसी भी परिस्थिति में आर्य के लिए दासता नहीं होगी।''' इस संदर्भ में मेगस्थनीज़ के कथन का यह अर्थ हो सकता है कि स्वतंत्र लोगों को आजीवन दासता में परिणत करने की सीमाएँ थीं। | ||

| + | |||

| + | ==मौर्य काल का शासन प्रबंध== | ||

| + | {{main|मौर्य काल का शासन प्रबंध}} | ||

| + | मौर्यों के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की। 'चक्रवर्ती सम्राट' का आदर्श चरितार्थ हुआ। कौटिल्य ने चक्रवर्ती क्षेत्र को साकार रूप दिया। उसके अनुसार चक्रवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय से हिन्द महासागर तक सारा भारतवर्ष है। मौर्य युग में राजतंत्र के सिद्धांत की विजय है। इस युग में गण राज्यों का ह्रास होने लगा और शासन सत्ता अत्यधिक केन्द्रित हो गई। साम्राज्य की सीमा पर तथा साम्राज्य के अंदर कुछ अर्ध—स्वतंत्र राज्य थे, जैसे काम्बोज, भोज, पैत्तनिक तथा आटविक राज्य। | ||

| + | |||

| + | मौर्य काल में प्रजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। परम्परागत राजशास्त्र सिद्धांत के अनुसार राजा धर्म का रक्षक है, धर्म का प्रतिपादक नहीं। राजशासन की वैधता इस बात पर निर्भर थी कि वह धर्म के अनुकूल हो। किन्तु कौटिल्य ने इस दिशा में एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया। | ||

| + | |||

| + | ==मौर्यकालीन धर्म== | ||

| + | वैदिक धर्म और गृह कृत्य प्रधान थे। [[मेगस्थनीज़]] के अनुसार ब्राह्मणों का समाज में प्रधान स्थान था। दार्शनिक यद्यपि संख्या में कम थे किन्तु वे सबसे श्रेष्ठ समझे जाते थे और यज्ञ—कार्य में लगाए जाते थे। [[कौटिल्य]] के अनुसार त्रयी (अर्थात् तीन वेदों) के अनुसार आचरण करते हुए संसार सुखी रहेगा और अवसाद को प्राप्त नहीं होगा। तदनुसार राजकुमार के लिए चोलकर्म, उपनयन, गोदान, इत्यादि वैदिक संस्कार निर्दिष्ट किए गए हैं। ऋत्विक, आचार्य और पुरोहित को राज्य से नियत वार्षिक वेतन मिलता था। वैदिक ग्रंथों और कर्मकाण्ड का उल्लेख प्रायः तत्कालीन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में निष्णात थे, वेदों की शिक्षा देते थे तथा बड़े—बड़े यज्ञ करते थे, पालि—ग्रंथों में 'ब्राह्मणनिस्साल' कहा गया है। वे [[अश्वमेध यज्ञ|अश्वमेध]], [[वाजपेय]] इत्यादि यज्ञ करते थे। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से कर—मुक्त भूमि दान में मिलती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को 'ब्रह्मदेय' कहा गया है और इन यज्ञों की इसलिए निंदा की गई है कि इनमें गौ और बैल का वध होता था, जो कृषि की दृष्टि से उपयोगी थे। | ||

| + | |||

| + | किन्तु कर्मकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। उपनिषदों का अध्यात्म—जीवन, चिन्तन तथा मनन का आदर् ख़त्म नहीं हुआ था। सुत्त निपात में ऐसे ऋषियों का उल्लेख है जो पंचेन्द्रिय सुख को त्यागकर इद्रियसंयम रखते थे। विद्या और पवित्रता ही इसका धन था। वे भिक्षा में मिलने वाले व्रीहि से यज्ञ करते थे। यूनानी लेखकों ने भी इन वानप्रस्थियों का उल्लेख किया है। इन लेखकों के अनुसार ये वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले ब्राह्मण कुटियों में निवास करते थे। वहाँ संयम का जीवन—व्यतीत करते हुए विद्याध्ययन और मनन करते थे। वे अपना समय गहन प्रवचनों को सुनने और विद्या दान में बिताते थे। मेगस्थनीज़ ने मंडनि कौर सिकन्दर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत दिया है, उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों की जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है। | ||

| + | |||

| + | [[वैदिक धर्म]] के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के धार्मिक जीवन का चित्र भी मिलता है जिसकी मुख्य विशेषता विभिन्न देवताओं की पूजा थी। ब्रह्मा, इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, शिव, कार्तिकेय, संकर्षण, जयंत, अपराजित, इत्यादि देवताओं का उल्लेख है। इनमें से बहुत से देवताओं के मन्दिर थे। स्थानीय तथा कुल देवताओं के मन्दिर भी होते थे। इन देवताओं की पूजा पुष्प तथा सुगन्धित पदार्थों से होती थी। नमस्कार, प्रणतिपात या उपहार से देवताओं को संतुष्ट किया जाता था। इन मन्दिरों में मेले और उत्सव होते थे। यह जन—साधारण का धर्म था। देवताओं की पूजा के साथ भूत—प्रेत तथा राक्षसों के अस्तित्व में उनका विश्वास था। इन्हें अभिचार विद्या में कुशल व्यक्तियों की सहायता से संतुष्ट किया जाता था। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के जादू—टोनों का भी प्रयोग किया जाता था। अक्षय धन, राजकृपा, लम्बी आयु, शत्रु का नाश आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक अभिचार क्रियाएँ की जाती थीं। चैत्यवृक्षों तथा नागपूजा का प्रचलन जन—साधारण में था। अशोक ने भी अपने नवें शिलालेख में लोगों द्वारा किए जाने वाले मांगलिक कार्यों का उल्लेख किया है। ये मांगलिक कार्य बीमारी के समय, विवाह, पुत्रोत्पत्ति तथा यात्रा के अवसर पर किए जाते थे। | ||

| + | |||

| + | अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मणों, निर्ग्रन्थों के साथ—साथ आजीवकों का भी उल्लेख किया है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों में उन्हें दो गुफ़ाएँ प्रदान कीं। सम्पूर्ण मौर्य काल में आजीवकों का प्रभाव बना रहा। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी की पहाड़ियों में कुछ गुफ़ाएँ आजीवकों को भेंट कीं। | ||

| + | |||

| + | ==मौर्यकालीन कला== | ||

| + | {{main|मौर्यकालीन कला}} | ||

| + | कला की दृष्टि से हड़प्पा की सभ्यता और मौर्यकाल के बीच लगभग 1500 वर्ष का अंतराल है। इस बीच की कला के भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं है। महाकाव्यों और बौद्ध ग्रंथों में हाथीदाँत, मिट्टी और धातुओं के काम का उल्लेख है। किन्तु मौर्यकाल से पूर्व वास्तुकला और मूर्तिकला के मूर्त उदाहरण कम ही मिलते हैं। मौर्यकाल में ही पहले—पहल कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से प्रारम्भ होता है। राज्य की समृद्धि और मौर्य शासकों की प्रेरणा से कलाकृतियों को प्रोत्साहन मिला। इस युग में कला के दो रूप मिलते हैं। एक तो राजरक्षकों के द्वारा निर्मित कला, जो कि मौर्य प्रासाद और अशोक स्तंभों में पाई जाती है। दूसरा वह रूप जो परखम के यक्ष [[दीदारगंज]] की चामर ग्राहिणी और वेसनगर की यक्षिणी में देखने को मिलता है। | ||

| + | |||

| + | |||

| + | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=|माध्यमिक=माध्यमिक3|पूर्णता=|शोध=}} | ||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

| − | [[Category: | + | ==संबंधित लेख== |

| + | {{मौर्य काल}} | ||

| + | [[Category:भारत का इतिहास]] | ||

| + | [[Category:मौर्य काल]][[Category:इतिहास कोश]] | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

10:09, 4 फ़रवरी 2021 के समय का अवतरण

मौर्य काल

| |

| विवरण | 'मौर्य काल' प्राचीन भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिन्दुसार तथा सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल में हुए। |

| मौर्य काल | 322-185 ईसा पूर्व |

| प्रमुख शासक | चंद्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार, अशोक, कुणाल |

| शासन | इस काल में केंद्रीय शासन का प्रचलन था और राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे। |

| प्रसिद्ध नगर | पालि एवं संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित मगध, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशांबी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, कंधार आदि नगर मौर्य काल में काफ़ी समृद्ध थे। |

| संबंधित लेख | अशोक के शिलालेख, मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति, मौर्यकाल में दास प्रथा, मौर्य काल का शासन प्रबंध, मौर्यकालीन कला, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य का पतन |

| अन्य जानकारी | मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति में उत्तरी काली पॉलिश के मृदभांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव महात्मा बुद्ध के काल में हुआ था, वह मौर्य युग में अपनी चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होती है। इस संस्कृति का विवरण उत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्व एवं दक्कन के विहंगम क्षेत्र में प्रसार हो चुका था। |

मौर्य राजवंश (322-185 ईसा पूर्व) प्राचीन भारत का एक राजवंश था। ईसा पूर्व 326 में सिकन्दर की सेनाएँ पंजाब के विभिन्न राज्यों में विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थीं। मध्य प्रदेश और बिहार में नंद वंश का राजा धननंद शासन कर रहा था। सिकन्दर के आक्रमण से देश के लिए संकट पैदा हो गया था। धननंद का सौभाग्य था कि वह इस आक्रमण से बच गया। यह कहना कठिन है कि देश की रक्षा का मौक़ा पड़ने पर नंद सम्राट यूनानियों को पीछे हटाने में समर्थ होता या नहीं। मगध के शासक के पास विशाल सेना अवश्य थी, किन्तु जनता का सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। प्रजा उसके अत्याचारों से पीड़ित थी। असह्य कर-भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। देश को इस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो मगध साम्राज्य की रक्षा तथा वृद्धि कर सके। विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और देश के विभिन्न भागों को एक शासन-सूत्र में बाँधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही राजनीतिक मंच पर एक ऐसा व्यक्ति प्रकट भी हुआ। इस व्यक्ति का नाम था- 'चंद्रगुप्त'। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे 'सेन्ड्रोकोट्टस' कहा है। विलियम जॉन्स पहले विद्वान् थे, जिन्होंने सेन्ड्रोकोट्टस' की पहचान भारतीय ग्रंथों के 'चंद्रगुप्त' से की है। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला बन गई है।

चंद्रगुप्त मौर्य

चंद्रगुप्त के वंश और जाति के सम्बन्ध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों, मुद्राराक्षस, विष्णुपुराण की मध्यकालीन टीका तथा 10वीं शताब्दी की धुण्डिराज द्वारा रचित 'मुद्राराक्षस' की टीका के आधार पर चंद्रगुप्त को 'शूद्र' माना है। चंद्रगुप्त के वंश के सम्बन्ध में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन परम्पराओं व अनुश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह किसी कुलीन घराने से सम्बन्धित नहीं था। विदेशी वृत्तांतों एवं उल्लेखों से भी स्थिति कुछ अस्पष्ट ही बनी रहती है।

राजनीतिक परिस्थितियाँ

जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर था, सिकन्दर का सेनापति सेल्यूकस अपनी महानता की नींव डाल रहा था। सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके सेनानियों में यूनानी साम्राज्य की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सेल्यूकस, पश्चिम एशिया में प्रभुत्व के मामले में, ऐन्टिगोनस का प्रतिद्वन्द्वी बना। ई. पू. 312 में उसने बेबिलोन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद उसने ईरान के विभिन्न राज्यों को जीतकर बैक्ट्रिया पर अधिकार किया। अपने पूर्वी अभियान के दौरान वह भारत की ओर बढ़ा। ई. पू. 305-4 में काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ। सेल्यूकस पंजाब और सिंधु पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। किन्तु इस समय की राजनीतिक स्थिति सिकन्दर के आक्रमण के समय से काफ़ी भिन्न थी। पंजाब और सिंधु अब परस्पर युद्ध करने वाले छोटे-छोटे राज्यों में विभिक्त नहीं थे, बल्कि एक साम्राज्य का अंग थे। आश्चर्य की बात है कि यूनानी तथा रोमी लेखक, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं देते।

- केवल एप्पियानस ने लिखा है कि- "सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में उनमें संधि हो गई और वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो गया।"

- जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शान्त करके सेल्यूकस एण्टीगोनस से युद्ध करने चला गया। एप्पियानस के कथन से स्पष्ट है कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अपने पूर्वी राज्य की सुरक्षा के लिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि करना ही उचित समझा और उस संधि को उसने वैवाहिक सम्बन्ध से और अधिक पुष्ट कर लिया।

बिन्दुसार

- चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र 'बिन्दुसार' सम्राट बना। यूनानी लेखों के अनुसार उसका नाम 'अमित्रकेटे' था। विद्वानों के अनुसार 'अमित्रकेटे' का संस्कृत रूप है- 'अमित्रघात' या 'अमित्रखाद' अर्थात "शत्रुओं का नाश करने वाला"।

- स्ट्रैवो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी 'एण्टियोकस प्रथम' ने अपना राजदूत 'डायमेकस' बिन्दुसार के दरबार में भेजा था।

- प्लिनी के अनुसार 'टॉलमी द्वितीय' फिलेडेल्फस ने डायोनियस को बिन्दुसार के दरबार में नियुक्त किया।

- अपने पिता की भाँति बिन्दुसार भी जिज्ञासु था और विद्वानों तथा दार्शनिकों का आदर करता था। ऐथेनियस के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस (सीरिया का शासक) को एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार आजीवक परिव्राजक बिन्दुसार की सभा को सुशोभित करते थे।

- पुराणों के अनुसार बिन्दुसार ने 24 वर्ष तक, किन्तु महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक राज्य किया। डॉ. राधा कुमुद मुखर्जी ने बिन्दुसार की मृत्यु तिथि ईसा पूर्व 272 निर्धारित की है। कुछ अन्य विद्वान् यह मानते हैं कि बिन्दुसार की मृत्यु ईसा पूर्व 270 में हुई।

अशोक

अशोक (काल ईसा पूर्व 269-232) प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था। अशोक का 'देवनाम प्रिय' एवं 'प्रियदर्शी' आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। उसके समय मौर्य राज्य उत्तर में हिन्दुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर, कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफ़ग़ानिस्तान तक पहुँच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक गौतम बुद्ध के भक्त हो गया और उन्हीं महात्मा बुद्ध की स्मृति में उन्होंने एक स्तम्भ खड़ा कर दिया जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल-लुम्बिनी में मायादेवी मन्दिर के पास अशोक स्तम्भ के रूप में देखा जा सकता है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक के अभिलेखों में प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की गई है|

बिंदुसार का पुत्र "अशोक महान"

अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, जिसका जन्म लगभग 304 ई. पूर्व में माना जाता है। भाइयों के साथ गृह-युद्ध के बाद 272 ई. पूर्व अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ई. पूर्व तक उसने शासन किया। आरंभ में अशोक भी अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की भांति युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करता गया। कश्मीर, कलिंग तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएँ पश्चिम में ईरान तक फैली हुई थीं। परंतु कलिंग युद्ध में जो जनहानि हुई उसका अशोक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह हिंसक युद्धों की नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की प्रसिद्धि इतिहास में उसके साम्राज्य विस्तार के कारण नहीं वरन् धार्मिक भावना और मानवतावाद के प्रचारक के रूप में अधिक है।

बिन्दुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा हुआ। अशोक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन उसके शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख हैं। किन्तु ये अभिलेख अशोक के प्रारम्भिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पालि में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। परम्परानुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था।

तक्षशिला और कलिंग

अपने राज्याभिषेक के नवें वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परम्परागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अन्दर साम्राज्य विस्तार किया, किन्तु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई।

भारत के अन्दर अशोक एक विजेता रहा। उसने खस, नेपाल को विजित किया और तक्षशिला के विद्रोह का शान्त किया। अपने राज्याभिषेक के नवें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। प्लिनी की पुस्तक में उद्धत मेगस्थनीज़ के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। 'अशोक के शिलालेख' के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा क़ैद किए हुए सिपाहियों की संख्या ढाई लाख थी और इससे भी कई गुने सिपाही युद्ध में घायल हुए थे। मगध की सीमाओं से जुड़े हुए ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थिति के प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। खारवेल के समय मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव था। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग का जीतना आवश्यक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतने का दूसरा कारण भी था। दक्षिण के साथ सीधे सम्पर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। किन्तु यह कोई प्रबल कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस दृष्टि से तो चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था। कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार का महत्त्व देता था। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। राजवंश का कोई राजकुमार वहाँ वाइसराय (उपराजा) नियुक्त कर दिया गया। तोसली इस प्रान्त की राजधानी बनाई गई थी।

हृदय परिवर्तन

कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुँचा। युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और 'दिग्विजय' के स्थान पर 'धम्म विजय' की नीति को अपनाया। डॉ. हेमचंद्र रायचौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा अन्तिम युद्ध था।

साम्राज्य की सीमा

अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिला तथा स्तंभलेखों के विवरण से ही नहीं, वरन् जहाँ से अभिलेख पाए गए हैं, उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएँ थीं। अतः वे अशोक के विभिन्न प्रान्तों में आबादी के मुख्य केन्द्रों में उत्कीर्ण कराए गए। कुछ अभिलेख सीमांत स्थानों पर पाए जाते हैं। उत्तर-पश्चिम में शहबाज़गढ़ी और मानसेहरा में अशोक के शिलालेख पाए गए। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में और क़ाबुल प्रदेश में लमगान में अशोक के लेख अरामाइक लिपि में मिलते हैं। एक शिलालेख में एण्टियोकस द्वितीय थियोस को पड़ोसी राजा कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर-पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिन्दुकुश तक थी।

शिलालेख और स्तूप

पूर्व में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि महास्थान शिलालेख से होती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और मौर्य काल का माना जाता है। 'महावंश' के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति तक आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग को भी ताम्रलिप्ति, कर्णसुवर्ण, समतट, पूर्वी बंगाल तथा पुण्ड्रवर्धन में अशोक के स्तूप देखने को मिले थे। 'दिव्यावदान' में कहा गया है कि अशोक के समय तक बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। आसाम कदाचित् मौर्य साम्राज्य से बाहर था। वहाँ पर अशोक के कोई स्मारक चीनी यात्री को देखने को नहीं मिले।

राज्यों से संबंध

यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी देशों पर उसका सीधा शासन था। अशोक के पाँचवे और तेरहवें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया गया है। जैसे- यवन, काम्बोज, नाभक, नाभापंक्ति, भोज, पितनिक, आन्ध्र, पुलिंद। रेप्सन का विचार है कि ये देश तथा जातियाँ अशोक द्वारा जीते गए राज्य के अंतर्गत न होकर प्रभाव क्षेत्र में थे।

धर्म परिवर्तन

इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। 'महावंश' के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और अनेक देवी-देवताओं की पूजा किया करता था। कल्हण की 'राजतरंगिणी' के अनुसार अशोक के इष्ट देव भगवान शिव थे। पशुबलि में उसे कोई हिचक नहीं थी। किन्तु अपने पूर्वजों की तरह वह जिज्ञासु भी था। मौर्य राज्य सभा में सभी धर्मों के विद्वान् भाग लेते थे, जैसे- ब्राह्मण, दार्शनिक, निग्रंथ, आजीवक, बौद्ध तथा यूनानी दार्शनिक।

संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरन्तर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान सम्भव था, अशोक के लेखों में उन्हें 'धम्म' कहा गया है। दूसरे तथा सातवें स्तंभ-लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है- "धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पापरहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया-दान तथा शुचिता।" आगे कहा गया है कि- "प्राणियों का वध न करना, जीवहिंसा न करना, माता-पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, ब्राह्मण तथा श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार।"

बौद्ध धर्म

इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके अभिलेख हैं। राज्याभिषक से सम्बद्ध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को 'बुद्धशाक्य' कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि वह ढाई वर्ष तक एक साधारण उपासक रहा। भाब्रु लघु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न- बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करने के लिए कहता है और भिक्षु तथा भिक्षुणियों से कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए कहता है।

धर्म संबंधी शिलालेख

शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'अशोक का धम्म' व्यावहारिक फलमूलक (अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला) और अत्यधिक मानवीय था। इस धर्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में तथा बाहर अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। इसके लिए उसने जहाँ कुछ बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया, वहीं लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया।

महत्त्वपूर्ण यह है कि एक शासक जिसके पास निरंकुश क़ानूनी विधान, विशाल सेना एवं अपरिमित संसाधन हो, वह अपने शिलालेखों में स्वयं को नैतिक मूल्यों के विस्तारक के रूप में प्रस्तुत क्यों करता है? वस्तुतः योग्य व कुशल शासकों की नियुक्तियां सदैव साम्राज्य की रक्षा के लिए निर्मित की जाती हैं| बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र मगध में जनमानस में शोषण के विरुद्ध व्यापक चेतना थी। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचार करने और स्तूपादि को निर्मित कराने की प्रेरणा धर्माचार्य उपगुप्त ने ही दी। जब भगवान बुद्ध दूसरी बार मथुरा आये, तब उन्होंने भविष्यवाणी की और अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि- "कालांतर में यहाँ 'उपगुप्त' नाम का एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान् होगा, जो उन्हीं की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा और उसके उपदेश से अनेक भिक्षु योग्यता और पद प्राप्त करेंगे।" इस भविष्यवाणी के अनुसार उपगुप्त ने मथुरा के एक वणिक के घर जन्म लिया। उसका पिता सुगंधित द्रव्यों का व्यापार करता था। उपगुप्त अत्यंत रूपवान और प्रतिभाशाली था। उपगुप्त किशोरावस्था में ही विरक्त होकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। आनंद के शिष्य 'शाणकवासी' ने उपगुप्त को मथुरा के नट-भट विहार में बौद्ध धर्म के 'सर्वास्तिवादी संप्रदाय' की दीक्षा दी थी। किन्तु बौद्ध अनुश्रुतियों और अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि उसने किसी राजनीतिक उद्देश्य से धम्म का प्रचार किया। तेरहवें शिलालेख और लघु शिलालेख से विदित होता है कि अशोक धर्म परिवर्तन का कलिंग के युद्ध से निकट सम्बन्ध है। इतिहासकार रोमिला थापर का मत है कि धम्म कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी।

अहिंसा का प्रचार

अशोक ने धम्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। अहिंसा के प्रचार के लिए अशोक ने कई क़दम उठाए। उसने युद्ध बंद कर दिए और स्वयं को तथा राजकर्मचारियों को मानव-मात्र के नैतिक उत्थान में लगाया। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने प्रथम शिलालेख में विक्षप्ति जारी की कि किसी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए।

विदेशों से सम्बन्ध

धम्म प्रचार एवं धम्म विजय के संदर्भ में अशोक के शिलालेखों में कुछ ऐसे विवरण भी मिलते हैं, जिनमें उसके एवं विदेशों के पारस्परिक सम्बन्धों का आभास मिलता है। ये सम्बन्ध कूटनीति एवं भौगोलिक सान्निध्य के हितों पर आधारित थे। अशोक ने जो सम्पर्क स्थापित किए, वे अधिकांशतः दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्रों में थे और धम्म मिशनों के माध्यम से स्थापित किए थे। इन मिशनों की तुलना आधुनिक सदभावना मिशनों से की जा सकती है। अशोक के ये मिशन स्थायी तौर पर विदेशों में एक आश्चर्यजनक तथ्य हैं कि स्तंभ अभिलेख नं. 7, जो अशोक के काल की आख़िरी घोषणा मानी जाती है, ताम्रपर्ण (श्रीलंका) के अतिरिक्त और किसी विदेशी शक्ति का उल्लेख नहीं करती। शायद विदेशों में अशोक को उनती सफलता नहीं मिली जितनी साम्राज्य के भीतर। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि विदेशों से सम्पर्क के जो द्वार सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् खुले थे, वे अब और अधिक चौड़े हो गए।

यवन, काम्बोज एवं गांधार

जहाँ तक पश्चिमी शक्तियों का सम्बन्ध है, शिलालेख 5 एवं 13 में यवनों, काम्बोजों एवं गांधारों का उल्लेख है। किन्तु उत्तर-पश्चिम की इन शक्तियों के पश्चिम में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं, जो कि सिकन्दर के आक्रमण के बाद स्थापित हो गई थीं और सामान्य रूप से यवन थीं। इनमें से कुछ को अशोक ने नाम लेकर अभिहित किया है। एक स्थान पर अशोक ने कहा है कि- "उसके धम्म मिशन सीमावर्ती राज्यों और 600 योजन जैसे सुदूर क्षेत्रों में भी पहुँचे थे"। शिलालेख 2 एवं 13 में यवन नरेश अंतियोक का उल्लेख है, जो अखमनी शासक एण्टियोकस द्वितीय माना जाता है। कहा जाता है कि अशोक ने विशाल पत्थर पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, जिसकी घोषणाओं की शैली अखमनी प्रारूप से प्रेरित थी। भाषाशास्त्रीय अध्ययन से भी इन सम्पर्कों की पुष्टि होती है। अशोक के शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग एवं कुछ ईरानी शब्दों का प्रयोग भी इसी ओर संकेत करते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अपरान्त (पश्चिम भारत) में अशोक के गवर्नर के रूप में योनराज तुफ़ास्क का नाम मिलता है, जो स्पष्टतः एक ईरानी नाम है। पश्चिम के ही कुछ अन्य नरेशों के नाम अशोक के शिलालेख नं. 13 में मिलते हैं-

- 'तुरमाय' अर्थात् 'तुलमाय' - मिस्र का यवन नरेश टाल्मी द्वितीय फिलाडेल्फस (ई. पू. 285-47) था।

- 'अंतिकितनी' अर्थात् 'अंतेकिन' - मेसिडोनिया का यवन नरेश ऐण्टीगोनस गोनातास (ई. पू. 277-39)।

- 'मका' अर्थात् 'मगा' - उत्तरी अफ्रीका में सेरीन का यवन नरेश मगा (ई. पू. 282-58)।

- 'अलिकसुन्दर' - ऐपीरस का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई. पू. 272-55) अथवा कोरिन्स का यवन नरेश एलेक्ज़ेडर (ई. पू. 252-44)।

(ये चार नरेश अंतियोक के राज्य के परे बताए जाते हैं।)

दक्षिण

|

हर दशा में दूसरे सम्प्रदायों का आदर करना ही चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार करता है। इसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय की (जड़) काटता है और दूसरे सम्प्रदायों का भी अपकार करता है। क्योंकि जो अपने सम्प्रदाय की भक्ति में आकर इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा करता है, वह ऐसा करके वास्तव में अपने सम्प्रदाय को ही गहरी हानि पहुँचाता है। इसलिए समवाय (परस्पर मेलजोल से रहना) ही अच्छा है अर्थात् लोग एक-दूसरे के धर्म को ध्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। - सम्राट अशोक महान[1]

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं... मैंने यह (प्रबन्ध) किया कि हर समय चाहे मैं खाता होऊँ या अन्तःपुर में रहूँ या गर्भागार (शयनगृह) में होऊँ या टहलता होऊँ या सवारी पर होऊँ या कूच कर रहा होऊँ, सभी जगह किसी भी समय पर, प्रतिवेदक (गुप्तचर) प्रजा का हाल मुझे सुनावें। मैं प्रजा का काम सभी जगह पर करता हूँ।… क्योंकि मैं कितना ही परिश्रम करूँ और कितना ही राजकार्य करुँ मुझे सन्तोष नहीं होता। सब लोगों का हित करना ही मैं अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ। पर सभी लोगों का हित, परिश्रम और राजकार्य सम्पादन के बिना नहीं हो सकता। सभी लोगों का हित करने से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। जो कुछ भी पराक्रम करता हूँ, वह इसीलिए कि प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है, उससे उऋण हो जाऊँ… अधिक परिश्रम के बिना यह कार्य कठिन है।- सम्राट अशोक महान[2]

|

दक्षिण में मौर्य प्रभाव के प्रसार की जो प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आरम्भ हुई, वह अशोक के नेतृत्व में और भी अधिक पुष्ट हुई। लगता है कि चंद्रगुप्त की सैनिक प्रसार की नीति ने वह स्थायी सफलता नहीं प्राप्त की, जो अशोक की धम्म विजय ने की थी। गावीमठ, पालकी गुण्डु, ब्रह्मगिरि, मास्की, येर्रागुण्डी, जतिंग रामेश्वर आदि स्थलों पर स्थित अशोक के शिलालेख इसके प्रमाण हैं। और फिर परिवर्ती कालीन साहित्य में, विशेष रूप से दक्षिण में अशोकराज की परम्परा काफ़ी प्रचलित प्रतीत होती है। ह्यूनत्सांग ने तो चोल-पाण्ड्य राज्यों में, जिन्हें स्वयं अशोक के शिलालेख 2 एवं 13 में सीमावर्ती प्रदेश बताया गया है, भी अशोकराज के द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों का वर्णन किया है। यह सम्भव है कि कलिंग में अशोक की सैनिक विजय और फिर उसके पश्चात् उनके सौहार्दपूर्ण नीति ने भोज, पत्तनिक, आँध्रों, राष्ट्रिकों, सतियपुत्रों एवं केरल पुत्रों जैसी शक्तियों के बीच मौर्य प्रभाव के प्रसार को बढ़ाया होगा। अशोक और श्रीलंका के सम्बन्ध पारस्परिक सदभाव, आदर-सम्मान एवं बराबरी पर आधारित थे, न कि साम्राज्यिक शक्ति एवं आश्रित शक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों पर।

उपर्युक्त विदेशी शक्तियों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनके सम्बन्ध में कुछ परम्पराएँ एवं किंवदन्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ कश्मीर सम्भवतः अन्य सीमावर्ती प्रदेशों की तरह ही अशोक के साम्राज्य से जुड़ा था। मध्य एशिया में स्थित खोटान के राज्य के बारे में एक तिब्बती परम्परा है कि बुद्ध की मृत्यु के 250 वर्ष के बाद अर्थात् ई. पू. 236 में अशोक खोटान गया था। सम्भवतः यह भी धम्म मिशन के रूप में हुआ होगा, किन्तु यह दृष्टव्य है कि स्वयं अशोक के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार नेपाल का कुछ अंश अशोक की यात्रा के उपलक्ष्य में वहाँ के करों को कम करना किसी विदेशी राज्य में सम्भव नहीं था। फिर भी नेपाल का शेष अंश सम्भवतः मौर्य साम्राज्य से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए हुए होगा।

अशोक शासक के रूप में

शासक संगठन का प्रारूप लगभग वही था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। अशोक के अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। जैसे राजुकु, प्रादेशिक, युक्तक आदि। इनमें अधिकांश राज्याधिकारी चंद्रगुप्त के समय से चले आ रहे थे। अशोक ने धार्मिक नीति तथा प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उनके कर्तव्यों में विस्तार किया। केवल धम्म महामात्रों की नियुक्ति एक नवीन प्रकार की नियुक्ति थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात् अशोक ने धम्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। परन्तु शासन के प्रति वह क़तई उदासीन नहीं हुआ। 40 वर्ष तक राज्य करने के बाद लगभग ई. पू. 232 में अशोक की मृत्यु हुई। उसके बाद लगभग 50 वर्ष तक अशोक के अनेक उत्तराधिकारियों ने शासन किया। किन्तु इन मौर्य शासकों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अपर्याप्त तथा अनिश्चित है। पुराण, बौद्ध तथा जैन अनुश्रुतियों में इन उत्तराधिकारियों के नामों की जो सूचियाँ दी गई हैं, वे एक-दूसरे से मेल नहीं खाती हैं।

ब्राह्मणों का सम्मान

शिलालेखों में ऐसी पर्याप्त सामग्री मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अशोक ब्राह्मणों का आदर करता था, उनकी भलाई में दिलचस्पी लेता था। वह ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देता था। अशोक के पुत्रों तथा ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत यदि कश्मीर के ब्राह्मण इतिहासकार कल्हण पर विश्वास किया जाए तो अशोक के उत्तराधिकारी 'जलौक' और ब्राह्मणों के सम्बन्ध नितांत मैत्रीपूर्ण थे। पुष्यमित्र शुंग का मौर्य साम्राज्य का सेनापति नियुक्त किया जाना ही एक प्रबल प्रमाण है कि मौर्यों की नीति ब्राह्मण विरोधी नहीं थी।

अशोक की शान्तिप्रियता तथा अहिंसा

हेमचंद्र रायचौधरी के अनुसार अशोक की शान्तिप्रियता तथा अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का कारण बनी। कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य की सेना का सामरिक उत्साह ठंडा पड़ गया। अशोक ने अशोक ने युद्ध विजय की नीति को त्यागकर धम्म विजय की नीति अपना ली। इससे भी साम्राज्य की शक्ति क्षीण हुई। उसने अपने पुत्रों को विलय और रक्तपात न करने का उपदेश दिया। उसके उत्तराधिकारी 'भेरिघोष' की अपेक्षा 'धम्म घोष' से अधिक परिचित थे। सेना से राजाओं का सम्पर्क कम रहा। वे देश की एकता को विघटित होने से बचा न सके। राजाओं का सेना से कितना कम सम्पर्क था यह इस बात से स्पष्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने सेना के ही समक्ष अन्तिम मौर्य शासक बृहद्रथ का वध किया।

कई इतिहासकार हेमचन्द्र रायचौधरी के इस मत से सहमत नहीं हैं। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अशोक की शान्तिप्रियता में कट्टरता नहीं थी। वह मानवीय स्वभाव की जटिलता से अच्छी तरह परिचित था और इसलिए उसने शान्तिप्रियता और युद्धत्याग की नीति को सीमा के अन्दर ही नियंत्रित रखा। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक ने सेना भंग कर दी। तेरहवें शिलालेख में अशोक ने आटविक जातियों को जो चेतावनी दी है, उससे स्पष्ट है कि क्षमाशील होते हुए भी वह अवसर पड़ने पर इन आटविक जातियों को उचित दंड देने से हिचकता नहीं था। यह आटविक राज्यों को एक शक्तिशाली राजा की चेतावनी है, जिसे अपनी सैन्यशक्ति पर विश्वास है। अशोक की नीति व्यावहारिक थी। इसीलिए उसने कलिंग को स्वतंत्र नहीं किया। उसकी अहिंसा की नीति भी व्यावहारिक थी।

अशोक के बाद

पुराणों के अनुसार अशोक के बाद 'कुणाल' गद्दी पर बैठा। 'दिव्यावदान' में उसे 'धर्मविवर्धन' कहा गया है, किन्तु अशोक के और भी पुत्र थे। 'राजतरंगिणी' के अनुसार जलौक कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन गया। तारनाथ के अनुसार 'वीरसेन' अशोक का पुत्र था, जो गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद ही साम्राज्य का विघटन हो गया। कुणाल अंधा था, अतः वह शासन कार्य में असमर्थ था। जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शासन की बाग़डोर उसके पुत्र संप्रति के हाथ में थी। इन अनुश्रुतियों के अनुसार संप्रति ही कुणाल का उत्तराधिकारी था। पुराणों तथा नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफ़ाओं के शिलालेख के अनुसार 'दशरथ' कुणाल का पुत्र था। नागार्जुनी गुफ़ाओं को दशरथ ने आजीविकों को दान में दिया था। इन प्रमाणों के आधार पर यह मत प्रस्तुत किया गया कि मगध साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। दशरथ का अधिकार साम्राज्य के पूर्वी भाग में तथा संप्रति का पश्चिमी भाग में था। 'विष्णु पुराण' तथा 'गार्गी संहिता' के अनुसार संप्रति तथा दशरथ के बाद उल्लेखनीय मौर्य शासक 'सालिसुक' था। उसे संप्रति का पुत्र बृहस्पति भी माना जा सकता है। पुराणों में ही नहीं वरन् 'हर्षचरित' में भी मगध के अन्तिम सम्राट का नाम 'बृहद्रथ' दिया गया है। इनके अनुसार मौर्य वंश के अन्तिम सम्राट बृहद्रथ की, उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ हो गया।

महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा

अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इस धर्म के उपदेशों को न केवल देश में वरन् विदेशों में भी प्रचारित करने के लिए प्रभावशाली क़दम उठाए। अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने इसी कार्य के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने कार्यकाल में अनेक शिलालेख खुदवाए जिनमें धर्मोपदेशों को उत्कीर्ण किया गया। राजशक्ति को सर्वप्रथम उसने ही जनकल्याण के विविध कार्यों की ओर अग्रसर किया। अनेक स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया गया। इन्हीं में से सारनाथ का प्रसिद्ध सिंहशीर्ष स्तंभ भी है जो अब भारत के राजचिह्न के रूप में सम्मानित है।

अशोक की सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता

कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक ने धार्मिक क्षेत्रों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय दृष्टि से हित साधन नहीं किया। इससे भारत का राजनीतिक विकास रूका जबकि उस समय रोमन साम्राज्य के समान विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संभव थी। इस नीति से दिग्विजयी सेना निष्क्रिय हो गई और विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। इस नीति ने देश को भौतिक समृद्धि से विमुख कर दिया जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। दूसरी ओर अन्य का मत इससे विपरीत है। वे कहते हैं इसी नीति से भारतीयता का अन्य देशों में प्रचार हुआ। घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला तथा बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ। लोकहित की दृष्टि से अशोक ही अपने समकालीन इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने न केवल मानव की वरन् जीवमात्र की चिंता की। इस मत-विभिन्नता के रहते हुए भी यह विचार सर्वमान्य है कि अशोक अपने काल का अकेला सम्राट था, जिसकी प्रशस्ति उसके गुणों के कारण होती आई है बल के डर से नहीं।

मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण

अशोक के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन आरम्भ हो गया था और लगभग 50 वर्ष के अन्दर इस साम्राज्य का अंत हो गया। इतने अल्प समय में इतने बड़े साम्राज्य का नष्ट हो जाना एक ऐसी घटना है कि इतिहासकारों में साम्राज्य विनाश के कारणों की जिज्ञासा स्वाभाविक ही है।

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धार्मिक नीति को साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना है। उसके अनुसार अशोक की धार्मिक नीति बौद्धों के पक्ष में थी और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों व उनकी सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति पर कुठाराघात करती थी। अतः ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई, जिसकी चरमसीमा पुष्यमित्र के विद्रोह में दृष्टिगोचर होती है। इस मत का सफलतापूर्वक विरोध करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र रायचौधरी का कहना है कि एक तो अशोक ने पशुबलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया नहीं था और फिर स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञादि अवसरों पर पशु-बलि के विरोध के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। अतः अशोक के तथाकथित प्रतिबंध को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। धम्ममहामात्रों के दायित्वों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जिसे ब्राह्मण विरोधी कहा जाए। वे तो ब्राह्मण, श्रमण आदि सभी के कल्याण के लिए थे। राजुकों जैसे न्यायाधिकारियों को जो अधिकार दिए गए वे भी ब्राह्मणों के अधिकारो पर आघात करने के उद्देश्य से नहीं अपितु दंड विधान को लोकहित एवं अधिक मानवीय बनाने के उद्देश्य से प्रेरित थे और न ही सेनानी पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह को ब्राह्मणों द्वारा संगठित क्रान्ति कहना उचित होगा। यह तो सैनिक क्रान्ति थी, जिसमें धर्म का पुट नहीं था। ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि पुष्यमित्र की राज्यक्रान्ति का कारण सेना पर पूर्ण अधिकार रखने वाले सेनापति की महत्त्वाकांक्षा थी, असंतुष्ट ब्राह्मणों के एक समुदाय का नेतृत्व नहीं।

मौर्यकालीन भारत

मौर्य साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक, शासन प्रबंन्ध तथा धर्म और कला सम्बन्धी जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज़ कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों का ठीक से अर्थ लगाया जाए तो पता चलेगा कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से भी प्रान्तीय शासन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल की जानकारी के लिए अर्थशास्त्र की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। परम्परागत धारणा के आधार पर इसे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य (विष्णुगुप्त) द्वारा रचित मानकर ई. पू. चौथी शताब्दी का बताया जाता है। किन्तु वैज्ञानिक ढंग से किए गए आधुनिक शोध ने इस मत के प्रति आशंका व्यक्त की है। इस संदर्भ में ट्रांटमैन के शोधकार्य का उल्लेख अनुचित न होगा। अर्थशास्त्र की शैली के सांख्यकीय विश्लेषण द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसकी रचना एक युग विशेष में नहीं अपितु विभिन्न शताब्दियों में हुई और इसीलिए यह किसी व्यक्ति विशेष की रचना न होकर विभिन्न हाथों की कृति है। जहाँ कुछ अध्याय मौर्य काल के हैं वहाँ अधिकांश अध्याय ऐसे भी हैं जो तीसरी, चौथी शताब्दी ईस्वी में रचे गए।

मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति

मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति में उत्तरी काली पॉलिश के मृदभांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव महात्मा बुद्ध के काल में हुआ था, वह मौर्य युग में अपनी चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होती है। इस संस्कृति का विवरण उत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्व एवं दक्कन के विहंगम क्षेत्र में इसका प्रसार हो चुका था। उत्तर पश्चिम में कंधार, तक्षशिला, उदेग्राम आदि स्थलों से लेकर पूर्व में चंद्रकेतुगढ़ तक, उत्तर में रोपड़, हस्तिनापुर, तिलौराकोट एवं श्रावस्ती से लेकर दक्षिण में ब्रह्मपुरी, छब्रोली आदि तक इस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। पालि एवं संस्कृत ग्रंथों में कौशांबी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र आदि जिन नगरों का उल्लेख मिलता है, वे सभी मौर्य युग में पर्याप्त पल्लवित अवस्था में थे।

मौर्यकाल में दास प्रथा

- मेंगस्थनीज़ ने लिखा है कि सभी भारतवासी समान हैं और उनमें कोई दास नहीं है।

- डायोडोरस ने लिखा है, "क़ानून के अनुसार उनमें से कोई भी किसी भी परिस्थिति में दास नहीं हो सकता।"

- मेगस्थनीज़ को ही उद्धृत करते हुए स्ट्राबों का कहना है, "भारतीयों में किसी ने अपनी सेवा में दास नहीं रखे।"

- एक अन्य स्थल पर स्ट्राबो ने कहा, "चूँकि उनके पास दास नहीं हैं, अतः उन्हें बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है।

विदेशी शक्तियों के वक्तव्यों का शब्दशः स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योकि कम से कम बुद्ध के काल से ही दासों को उत्पादन के काम में लगाया जाता था और पालि त्रिपिटक में इसके असंख्य उल्लेख हैं। अतः उपर्युक्त विवरणों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। हो सकता है कि मेगस्थनीज़ को भारत में दासों के प्रति स्वामियों के द्वारा व्यवहार निर्मल और सदभावनापूर्ण लगा हो अथवा यह भी सम्भव है कि उसने किसी विशेष क्षेत्र का ही उल्लेख किया हो। एक स्थान पर तो कौटिल्य ने लिखा है कि न त्वेवार्यस्य दासावः, अर्थात किसी भी परिस्थिति में आर्य के लिए दासता नहीं होगी। इस संदर्भ में मेगस्थनीज़ के कथन का यह अर्थ हो सकता है कि स्वतंत्र लोगों को आजीवन दासता में परिणत करने की सीमाएँ थीं।

मौर्य काल का शासन प्रबंध

मौर्यों के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की। 'चक्रवर्ती सम्राट' का आदर्श चरितार्थ हुआ। कौटिल्य ने चक्रवर्ती क्षेत्र को साकार रूप दिया। उसके अनुसार चक्रवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय से हिन्द महासागर तक सारा भारतवर्ष है। मौर्य युग में राजतंत्र के सिद्धांत की विजय है। इस युग में गण राज्यों का ह्रास होने लगा और शासन सत्ता अत्यधिक केन्द्रित हो गई। साम्राज्य की सीमा पर तथा साम्राज्य के अंदर कुछ अर्ध—स्वतंत्र राज्य थे, जैसे काम्बोज, भोज, पैत्तनिक तथा आटविक राज्य।

मौर्य काल में प्रजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। परम्परागत राजशास्त्र सिद्धांत के अनुसार राजा धर्म का रक्षक है, धर्म का प्रतिपादक नहीं। राजशासन की वैधता इस बात पर निर्भर थी कि वह धर्म के अनुकूल हो। किन्तु कौटिल्य ने इस दिशा में एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया।

मौर्यकालीन धर्म

वैदिक धर्म और गृह कृत्य प्रधान थे। मेगस्थनीज़ के अनुसार ब्राह्मणों का समाज में प्रधान स्थान था। दार्शनिक यद्यपि संख्या में कम थे किन्तु वे सबसे श्रेष्ठ समझे जाते थे और यज्ञ—कार्य में लगाए जाते थे। कौटिल्य के अनुसार त्रयी (अर्थात् तीन वेदों) के अनुसार आचरण करते हुए संसार सुखी रहेगा और अवसाद को प्राप्त नहीं होगा। तदनुसार राजकुमार के लिए चोलकर्म, उपनयन, गोदान, इत्यादि वैदिक संस्कार निर्दिष्ट किए गए हैं। ऋत्विक, आचार्य और पुरोहित को राज्य से नियत वार्षिक वेतन मिलता था। वैदिक ग्रंथों और कर्मकाण्ड का उल्लेख प्रायः तत्कालीन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में निष्णात थे, वेदों की शिक्षा देते थे तथा बड़े—बड़े यज्ञ करते थे, पालि—ग्रंथों में 'ब्राह्मणनिस्साल' कहा गया है। वे अश्वमेध, वाजपेय इत्यादि यज्ञ करते थे। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से कर—मुक्त भूमि दान में मिलती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को 'ब्रह्मदेय' कहा गया है और इन यज्ञों की इसलिए निंदा की गई है कि इनमें गौ और बैल का वध होता था, जो कृषि की दृष्टि से उपयोगी थे।

किन्तु कर्मकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। उपनिषदों का अध्यात्म—जीवन, चिन्तन तथा मनन का आदर् ख़त्म नहीं हुआ था। सुत्त निपात में ऐसे ऋषियों का उल्लेख है जो पंचेन्द्रिय सुख को त्यागकर इद्रियसंयम रखते थे। विद्या और पवित्रता ही इसका धन था। वे भिक्षा में मिलने वाले व्रीहि से यज्ञ करते थे। यूनानी लेखकों ने भी इन वानप्रस्थियों का उल्लेख किया है। इन लेखकों के अनुसार ये वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले ब्राह्मण कुटियों में निवास करते थे। वहाँ संयम का जीवन—व्यतीत करते हुए विद्याध्ययन और मनन करते थे। वे अपना समय गहन प्रवचनों को सुनने और विद्या दान में बिताते थे। मेगस्थनीज़ ने मंडनि कौर सिकन्दर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत दिया है, उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों की जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है।

वैदिक धर्म के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के धार्मिक जीवन का चित्र भी मिलता है जिसकी मुख्य विशेषता विभिन्न देवताओं की पूजा थी। ब्रह्मा, इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, शिव, कार्तिकेय, संकर्षण, जयंत, अपराजित, इत्यादि देवताओं का उल्लेख है। इनमें से बहुत से देवताओं के मन्दिर थे। स्थानीय तथा कुल देवताओं के मन्दिर भी होते थे। इन देवताओं की पूजा पुष्प तथा सुगन्धित पदार्थों से होती थी। नमस्कार, प्रणतिपात या उपहार से देवताओं को संतुष्ट किया जाता था। इन मन्दिरों में मेले और उत्सव होते थे। यह जन—साधारण का धर्म था। देवताओं की पूजा के साथ भूत—प्रेत तथा राक्षसों के अस्तित्व में उनका विश्वास था। इन्हें अभिचार विद्या में कुशल व्यक्तियों की सहायता से संतुष्ट किया जाता था। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के जादू—टोनों का भी प्रयोग किया जाता था। अक्षय धन, राजकृपा, लम्बी आयु, शत्रु का नाश आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक अभिचार क्रियाएँ की जाती थीं। चैत्यवृक्षों तथा नागपूजा का प्रचलन जन—साधारण में था। अशोक ने भी अपने नवें शिलालेख में लोगों द्वारा किए जाने वाले मांगलिक कार्यों का उल्लेख किया है। ये मांगलिक कार्य बीमारी के समय, विवाह, पुत्रोत्पत्ति तथा यात्रा के अवसर पर किए जाते थे।

अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मणों, निर्ग्रन्थों के साथ—साथ आजीवकों का भी उल्लेख किया है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों में उन्हें दो गुफ़ाएँ प्रदान कीं। सम्पूर्ण मौर्य काल में आजीवकों का प्रभाव बना रहा। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी की पहाड़ियों में कुछ गुफ़ाएँ आजीवकों को भेंट कीं।

मौर्यकालीन कला

कला की दृष्टि से हड़प्पा की सभ्यता और मौर्यकाल के बीच लगभग 1500 वर्ष का अंतराल है। इस बीच की कला के भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं है। महाकाव्यों और बौद्ध ग्रंथों में हाथीदाँत, मिट्टी और धातुओं के काम का उल्लेख है। किन्तु मौर्यकाल से पूर्व वास्तुकला और मूर्तिकला के मूर्त उदाहरण कम ही मिलते हैं। मौर्यकाल में ही पहले—पहल कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से प्रारम्भ होता है। राज्य की समृद्धि और मौर्य शासकों की प्रेरणा से कलाकृतियों को प्रोत्साहन मिला। इस युग में कला के दो रूप मिलते हैं। एक तो राजरक्षकों के द्वारा निर्मित कला, जो कि मौर्य प्रासाद और अशोक स्तंभों में पाई जाती है। दूसरा वह रूप जो परखम के यक्ष दीदारगंज की चामर ग्राहिणी और वेसनगर की यक्षिणी में देखने को मिलता है।

|

|

|

|

|

|