"मुग़लकालीन चित्रकला" के अवतरणों में अंतर

आदित्य चौधरी (चर्चा | योगदान) छो (Text replacement - "रूख " to "रुख़") |

|||

| (3 सदस्यों द्वारा किये गये बीच के 10 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

| − | + | {{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय | |

| − | [[चित्रकला]] के क्षेत्र में मुग़लों का विशिष्ट योगदान रहा है। उन्होंने राजदरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों से सम्बन्धित नए विषयों को आरम्भ किया तथा नए [[रंग|रंगों]] और आकारों की | + | |चित्र=Krishna-Govardhandhara-Painting.jpg |

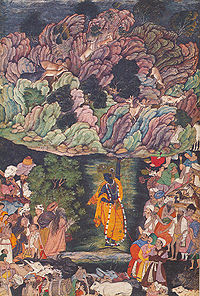

| + | |चित्र का नाम=गोवर्धन पर्वत उठाये श्री कृष्ण (मुग़ल काल) | ||

| + | |विवरण=मुग़ल शासकों द्वारा करवाई चित्रकारी में ईरानी और फ़ारसी प्रभाव साफ़ दिखाई देता है। मुग़ल चित्रकारों ने एक नई चित्रकला शैली को विकसित कर दिया था। | ||

| + | |शीर्षक 1=काल | ||

| + | |पाठ 1=15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी | ||

| + | |शीर्षक 2= | ||

| + | |पाठ 2= | ||

| + | |शीर्षक 3= | ||

| + | |पाठ 3= | ||

| + | |शीर्षक 4=मुग़ल सम्राट | ||

| + | |पाठ 4=[[बाबर]], [[हुमायूँ]], [[अकबर]], [[जहाँगीर]], [[शाहजहाँ]], [[औरंगज़ेब]] | ||

| + | |शीर्षक 5= | ||

| + | |पाठ 5= | ||

| + | |शीर्षक 6= | ||

| + | |पाठ 6= | ||

| + | |शीर्षक 7= | ||

| + | |पाठ 7= | ||

| + | |शीर्षक 8= | ||

| + | |पाठ 8= | ||

| + | |शीर्षक 9= | ||

| + | |पाठ 9= | ||

| + | |शीर्षक 10= | ||

| + | |पाठ 10= | ||

| + | |संबंधित लेख=[[बाबरनामा]], [[अकबरनामा]], [[आइना-ए-अकबरी]] | ||

| + | |अन्य जानकारी='[[मीर सैय्यद अली]]' एवं '[[अब्दुस्समद]]' के अतिरिक्त '[[आइना-ए-अकबरी|आईने अकबरी]]' में [[अबुल फ़ज़ल]] ने लगभग 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनका सम्बन्ध अकबर के राजदरबार से था। | ||

| + | |बाहरी कड़ियाँ= | ||

| + | |अद्यतन= | ||

| + | }} | ||

| + | [[चित्रकला]] के क्षेत्र में मुग़लों का विशिष्ट योगदान रहा है। उन्होंने राजदरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों से सम्बन्धित नए विषयों को आरम्भ किया तथा नए [[रंग|रंगों]] और आकारों की शुरुआत की। उन्होंने चित्रकला की ऐसी जीवंत परम्परा की नींव डाली, जो [[मुग़ल साम्राज्य]] के पतन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जीवित रही। इस शैली की समृद्धी का एक मुख्य कारण यह भी था कि, [[भारत]] में चित्रकला की बहुत पुरानी परम्परा थी। यद्यपि बारहवीं शताब्दी के पहले के ताड़पत्र उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे [[चित्रकला]] की शैली का पता चल सके, [[अजन्ता]] के चित्र इस समृद्ध परम्परा के सार्थक प्रमाण हैं। लगता है कि आठवीं शताब्दी के बाद चित्रकला की परम्परा का ह्रास हुआ, पर तेरहवीं शताब्दी के बाद की [[ताड़पत्र (लेखन सामग्री)|ताड़पत्र]] की [[पाण्डुलिपि|पांडुलिपियों]] तथा चित्रित [[जैन धर्म|जैन]] पांडुलिपियों से सिद्ध हो जाता है कि, यह परम्परा मरी नहीं थी। | ||

==चित्रकारों को संरक्षण== | ==चित्रकारों को संरक्षण== | ||

| − | पन्द्रहवीं शताब्दी में जैनियों के अलावा [[मालवा]] तथा [[गुजरात]] जैसे क्षेत्रीय राज्यों में भी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। लेकिन सही अर्थों में इस परम्परा का पुनरुत्थान [[अकबर]] के काल में ही हुआ। जब [[हुमायूँ]] [[ईरान]] के शाह दरबार में था, उसने दो कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया और बाद में ये दोनों उसके साथ [[भारत]] आए। इन्हीं के नेतृत्व में अकबर के काल में चित्रकला को एक राजसी 'कारखाने' के रूप में संगठित किया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। इनमें से कई निम्न जातियों के थे। आरम्भ से ही [[हिन्दू]] तथा [[मुसलमान]] साथ-साथ कार्य करते थे। इसी प्रकार अकबर के राजदरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार 'जसवंत' तथा 'दसावन' थे। चित्रकला के इस केन्द्र का विकास बड़ी शीघ्रता से हुआ और इसने बड़ी प्रसिद्धी हासिल कर ली। [[फ़ारसी भाषा|फ़ारसी]] कहानियों को चित्रित करने के बाद इन्हें [[महाभारत]], [[अकबरनामा]] तथा अन्य | + | पन्द्रहवीं शताब्दी में जैनियों के अलावा [[मालवा]] तथा [[गुजरात]] जैसे क्षेत्रीय राज्यों में भी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। लेकिन सही अर्थों में इस परम्परा का पुनरुत्थान [[अकबर]] के काल में ही हुआ। जब [[हुमायूँ]] [[ईरान]] के शाह दरबार में था, उसने दो कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया और बाद में ये दोनों उसके साथ [[भारत]] आए। इन्हीं के नेतृत्व में अकबर के काल में चित्रकला को एक राजसी 'कारखाने' के रूप में संगठित किया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। इनमें से कई निम्न जातियों के थे। आरम्भ से ही [[हिन्दू]] तथा [[मुसलमान]] साथ-साथ कार्य करते थे। इसी प्रकार अकबर के राजदरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार 'जसवंत' तथा 'दसावन' थे। चित्रकला के इस केन्द्र का विकास बड़ी शीघ्रता से हुआ और इसने बड़ी प्रसिद्धी हासिल कर ली। [[फ़ारसी भाषा|फ़ारसी]] कहानियों को चित्रित करने के बाद इन्हें [[महाभारत]], [[अकबरनामा]] तथा अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की चित्रकारी का काम सौंपा गया। इस प्रकार भारतीय विषयों तथा भारतीय दृश्यों पर चित्रकारी करने का रिवाज लोकप्रिय होने लगा और इससे चित्रकला पर ईरानी प्रभाव को कम करने में सहायता मिली। भारत के [[रंग|रंगों]], जैसे फ़िरोजी रंग तथा भारतीय [[लाल रंग]] का इस्तेमाल होने लगा। सबसे मुख्य बात यह हुई कि ईरानी शैली के सपाट प्रभाव का स्थान भारतीय शैली के वृत्ताकार प्रभाव ने लिया और इससे चित्रों में त्रिविनितीय प्रभाव आ गया। |

==मुग़ल सम्राटों का योगदान== | ==मुग़ल सम्राटों का योगदान== | ||

भारत में चित्रकला के विकास में अधिकांश राजाओं ने अपना-अपना योगदान दिया है, लेकिन [[मुग़ल]] शासकों का योगदान इसमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुग़ल शासकों द्वारा करवाई चित्रकारी में ईरानी और फ़ारसी प्रभाव साफ़ दिखाई देता है। मुग़ल चित्रकारों ने एक नई चित्रकला शैली को विकसित कर दिया था। इस शैली ने भारत में अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। वे मुग़ल शासक जिन्होंने चित्रकला के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उनका विवरण इस प्रकार से है- | भारत में चित्रकला के विकास में अधिकांश राजाओं ने अपना-अपना योगदान दिया है, लेकिन [[मुग़ल]] शासकों का योगदान इसमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुग़ल शासकों द्वारा करवाई चित्रकारी में ईरानी और फ़ारसी प्रभाव साफ़ दिखाई देता है। मुग़ल चित्रकारों ने एक नई चित्रकला शैली को विकसित कर दिया था। इस शैली ने भारत में अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। वे मुग़ल शासक जिन्होंने चित्रकला के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उनका विवरण इस प्रकार से है- | ||

==बाबर== | ==बाबर== | ||

{{main|बाबर}} | {{main|बाबर}} | ||

| − | 'मुग़लकालीन चित्रकला' का प्रेरणा स्रोत '[[समरकन्द]]' एवं '[[हेरात]]' रहा है। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय 'बिहजाद' को जाता है। 'बिहजाद' को पूर्व का 'राफेल' भी कहा जाता है। [[बाबर]] ने अपनी आत्मकथा में 'बिहजाद' की प्रशंसा की है। यह बाबर के समय का | + | 'मुग़लकालीन चित्रकला' का प्रेरणा स्रोत '[[समरकन्द]]' एवं '[[हेरात]]' रहा है। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय 'बिहजाद' को जाता है। 'बिहजाद' को पूर्व का 'राफेल' भी कहा जाता है। [[बाबर]] ने अपनी आत्मकथा में 'बिहजाद' की प्रशंसा की है। यह बाबर के समय का महत्त्वपूर्ण चित्रकार था। बाबर ने इससे प्रेरित होकर इसके द्वारा निर्मित चित्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। चूँकि बाबर का [[भारत]] में शासनकाल अल्पकालीन था, इसलिए वह चित्रकला के क्षेत्र में कुछ अधिक नहीं कर सका। |

==हुमायूँ== | ==हुमायूँ== | ||

{{main|हुमायूँ}} | {{main|हुमायूँ}} | ||

| − | बाबर के पुत्र हुमायूँ ने [[फ़ारस]] एवं [[अफ़ग़ानिस्तान]] के अपने निर्वासन के दौरान मुग़ल चित्रकला की नींव रखी। फ़ारस में ही हुमायूँ की मुलाकात वहाँ के दो महानतम कलाकार - 'मीर सैय्यद अली' एवं 'ख़्वाजा अब्दुस्समद' से हुई हुमायूँ ने अब्दुस्समद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन [[जहाँगीर]] की ‘गुलशन चित्रावली’ में करवाया है। इन दोनों ने मिलकर [[अकबर]] के लिए एक ‘उन्नत कला संगठन’ की स्थापना की। हुमायूँ ने 'मीर सैय्यद अली' को 'नादिर -उल-अस्त्र' तथा 'अब्दुस्समद' को 'शीरी कलम' की उपाधियों आदि से सम्मानित किया था। | + | बाबर के पुत्र हुमायूँ ने [[फ़ारस]] एवं [[अफ़ग़ानिस्तान]] के अपने निर्वासन के दौरान मुग़ल चित्रकला की नींव रखी। फ़ारस में ही हुमायूँ की मुलाकात वहाँ के दो महानतम कलाकार - '[[मीर सैय्यद अली]]' एवं '[[अब्दुस्समद|ख़्वाजा अब्दुस्समद]]' से हुई हुमायूँ ने अब्दुस्समद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन [[जहाँगीर]] की ‘गुलशन चित्रावली’ में करवाया है। इन दोनों ने मिलकर [[अकबर]] के लिए एक ‘उन्नत कला संगठन’ की स्थापना की। हुमायूँ ने 'मीर सैय्यद अली' को 'नादिर -उल-अस्त्र' तथा 'अब्दुस्समद' को 'शीरी कलम' की उपाधियों आदि से सम्मानित किया था। |

==अकबर== | ==अकबर== | ||

{{main|अकबर}} | {{main|अकबर}} | ||

| − | 'हमज़ानामा' मुग़ल चित्रकला की प्रथम | + | 'हमज़ानामा' मुग़ल चित्रकला की प्रथम महत्त्वपूर्ण कृती है, इसे 'दास्ताने-अमीर-हम्ज़ा' भी कहा जाता है। 'हमज़ानामा' में लगभग 1200 चित्रों का संग्रह है, जिसमें [[लाल रंग|लाल]], [[नीला रंग|नीले]], [[पीला रंग|पीले]], कासनी, [[काला रंग|काले]] एवं [[हरा रंग|हरे]] [[रंग|रंगों]] का प्रयोग मिलता है।[[चित्र:Hamzah-Namah.jpg|thumb|250px|हमज़ानामा]] अकबर के काल में [[पुर्तग़ाली]] पादरियों द्वारा राजदरबार में यूरोपीय चित्रकला भी आरम्भ हुई। उससे प्रभावित होकर वह विशेष शैली अपनाई गई, जिससे चित्रों में क़रीब तथा दूरी का स्पष्ट बोध होता था। |

| + | |||

| + | 'मीर सैय्यद' एवं 'अब्दुस्समद' के अतिरिक्त '[[आइना-ए-अकबरी|आईने अकबरी]]' में [[अबुल फ़ज़ल]] ने लगभग 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनका सम्बन्ध अकबर के राजदरबार से था। ये चित्रकार हैं - '[[दसवंत]]', '[[बसावन]]', 'केशव लाल', 'मतुकुंद', 'फ़ारुक कलमक', 'मिशकिन', 'माधों', 'जगन', 'महेश', 'शेमकरण', 'तारा', 'सावंल', 'हरिवंश' एवं 'राम'। अकबर ने अपने शासन काल में एक अदने से कलाकार 'दसवंत' को ‘साम्राज्य का प्रथम अग्रणी’ कलाकार घोषित किया था। इसकी दो अन्य कृतियाँ हैं - 'ख़ानदाने-तैमूरिया' एवं 'तूतीनामा'। बाद में दसवंत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। उसने 1584 ई. में आत्महत्या कर ली। '[[रज्मनामा]]' [[पाण्डुलिपि]] को [[मुग़ल]] चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। | ||

| − | ' | + | 'बसावन' को चित्रकला के सभी क्षेत्रों - रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि-चित्रकारी, भू-दृश्यों के चित्रण में महारत प्राप्त थी। इसलिए इसे [[अकबर]] के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। [[बसावन]] की सर्वोत्कृष्ट कृति एक दुबले पतले घोड़े के साथ 'मजनू' का निर्जन एवं उजाड़ क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र था। अकबर के समय में पहली बार 'भित्ति चित्रकारी' की शुरुआत हुई थी। |

| − | |||

==जहाँगीर== | ==जहाँगीर== | ||

{{main|जहाँगीर}} | {{main|जहाँगीर}} | ||

| − | मुग़ल सम्राट जहाँगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने '[[हेरात]]' के 'आगा रजा' के नेतृत्व में [[आगरा]] में एक 'चित्रणशाला' की स्थापना की। [[जहाँगीर]] ने हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग करने की पद्धति को समाप्त किया, और इसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों आदि के प्रयोग की पद्धति को अपनाया। जहाँगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में ' | + | मुग़ल सम्राट जहाँगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने '[[हेरात]]' के 'आगा रजा' के नेतृत्व में [[आगरा]] में एक 'चित्रणशाला' की स्थापना की। [[जहाँगीर]] ने हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग करने की पद्धति को समाप्त किया, और इसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों आदि के प्रयोग की पद्धति को अपनाया। जहाँगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में 'फ़ारुख़बेग', 'दौलत', 'मनोहर', 'बिसनदास', 'मंसूर' एवं 'अबुल हसन' थे। 'फ़ारुख़बेग' ने [[बीजापुर]] के शासक सुल्तान 'आदिलशाह' का चित्र बनाया था। जहाँगीर [[चित्रकला]] का बड़ा कुशल पारखी था। मुग़ल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहाँगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग-अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध और राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहाँगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्र बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मंसूर का बहुत नाम था। मनुष्यों के चित्र बनाने का भी काफ़ी प्रचलन था। |

जहाँगीर के निर्देश पर चित्रकार 'दौलत' ने अपने साथ चित्रकार 'बिसनदास', 'गोवर्धन' एवं 'अबुल हसन' के छवि चित्र एवं स्वयं अपना एक छवि चित्र बनवाया। सम्राट जहाँगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बिशनदास को [[फ़ारस]] के शाह के, उसके अमीरों के, तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि-चित्र बनाकर लाने के लिए फ़ारस भेजा था। जहाँगीर के विश्वसनीय चित्रकार 'मनोहर' ने उस समय के कई छवि चित्रों का निर्माण किया। | जहाँगीर के निर्देश पर चित्रकार 'दौलत' ने अपने साथ चित्रकार 'बिसनदास', 'गोवर्धन' एवं 'अबुल हसन' के छवि चित्र एवं स्वयं अपना एक छवि चित्र बनवाया। सम्राट जहाँगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बिशनदास को [[फ़ारस]] के शाह के, उसके अमीरों के, तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि-चित्र बनाकर लाने के लिए फ़ारस भेजा था। जहाँगीर के विश्वसनीय चित्रकार 'मनोहर' ने उस समय के कई छवि चित्रों का निर्माण किया। | ||

=====फ़ारसी प्रभाव से मुक्ति===== | =====फ़ारसी प्रभाव से मुक्ति===== | ||

[[चित्र:Hamzah-Namah-1.jpg|thumb|250px|हमज़ानामा]] | [[चित्र:Hamzah-Namah-1.jpg|thumb|250px|हमज़ानामा]] | ||

| − | जहाँगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार, [[हाथी]] पर बैठ कर धनुष-बाण के साथ शिकार का पीछा करना, जुलूस, युद्ध स्थल एवं प्राकृतिक दृश्य फूल, पौधे, पशु-पक्षी, घोड़ें, शेर, चीता आदि चित्रों को अपना विषय बनाया। जहाँगीर के समय की चित्रकारी के क्षेत्र में घटी | + | जहाँगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार, [[हाथी]] पर बैठ कर धनुष-बाण के साथ शिकार का पीछा करना, जुलूस, युद्ध स्थल एवं प्राकृतिक दृश्य फूल, पौधे, पशु-पक्षी, घोड़ें, शेर, चीता आदि चित्रों को अपना विषय बनाया। जहाँगीर के समय की चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्त्वपूर्ण घटना थी - [[मुग़ल]] चित्रकला की फ़ारसी प्रभाव से मुक्ति। पर्सी ब्राउन के लेखानुसार, “जहाँगीर के समय मुग़ल चित्रकला की वास्तविक [[आत्मा]] लुप्त हो गयी। इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। यूरोपीय प्रभाव, जो [[अकबर]] के समय से चित्रकला पर पड़ना प्रारम्भ हुआ था, अभी भी जारी रहा। अबुल हसन ने 'तुजुके जहाँगीर' के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। '[[उस्ताद मंसूर]]' एवं 'अबुल हसन' जहाँगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। उन्हें बादशाह ने क्रमशः 'नादिर-उल-अस्र' एवं 'नादिरुज्जमा' की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद 'मंसूर' दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्प आदि के चित्रों को बनाने का चित्रकार था। उसकी महत्त्वपूर्ण कृति में 'साइबेरिया का बिरला सारस' एवं [[बंगाल]] का एक पुष्प है। 'उस्ताद मंसूर' पक्षी-चित्र विशेषज्ञ तथा 'अबुल हसन' व्यक्ति-चित्र विशेषज्ञ था। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में 'मिशकिन' सर्वश्रेष्ठ था। |

=====जहाँगीर का कथन===== | =====जहाँगीर का कथन===== | ||

जहाँगीर उन चित्रों को अच्छी क़ीमत देकर ख़रीद लेता था, जो उसकी सौन्दर्य भावना को संतुष्ठ करते थे। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, 'कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरन्त बता सकता हूँ कि, यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौंह किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौंह किसने बनाई है।' "जहाँगीर के समय को चित्रकला का 'स्वर्ण काल' कहा जाता है"। | जहाँगीर उन चित्रों को अच्छी क़ीमत देकर ख़रीद लेता था, जो उसकी सौन्दर्य भावना को संतुष्ठ करते थे। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, 'कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरन्त बता सकता हूँ कि, यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौंह किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौंह किसने बनाई है।' "जहाँगीर के समय को चित्रकला का 'स्वर्ण काल' कहा जाता है"। | ||

| पंक्ति 31: | पंक्ति 60: | ||

{{main|शाहजहाँ}} | {{main|शाहजहाँ}} | ||

अपने शासन के आरम्भिक वर्षों में शाहजहाँ ने चित्रकारों को काफ़ी आज़ादी दे रखी थी, किन्तु रुचि परिवर्तनों के कारण चित्रकारों की संख्या में कटौती कर दी गयी थी। उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार 'मुहम्मद फ़कीर' एवं 'मीर हासिम' थे। [[शाहजहाँ]] को दैवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाना सदा प्रिय रहा। शाहजहाँ का पुत्र [[दारा शिकोह]], चित्रकला का पोषक था। जैसा कि 'इंडिया ऑफ़िस' में सुरक्षित उसके चित्रों के संग्रह से सिद्ध होता है। उसकी अकाल मृत्यु से [[कला]] और साम्राज्य को बड़ा आघात पहुँचा। शाहजहाँ के काल में तो चित्रकला पूरी तरह जारी रही, पर [[औरंगज़ेब]] की इस कला में दिलचस्पी न होने के कारण कलाकार देश में दूर-दूर तक बिखर गए। इस प्रक्रिया से [[राजस्थान]] तथा [[पंजाब]] की पहाड़ियों में इस कला के विकास में सहायता मिली। | अपने शासन के आरम्भिक वर्षों में शाहजहाँ ने चित्रकारों को काफ़ी आज़ादी दे रखी थी, किन्तु रुचि परिवर्तनों के कारण चित्रकारों की संख्या में कटौती कर दी गयी थी। उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार 'मुहम्मद फ़कीर' एवं 'मीर हासिम' थे। [[शाहजहाँ]] को दैवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाना सदा प्रिय रहा। शाहजहाँ का पुत्र [[दारा शिकोह]], चित्रकला का पोषक था। जैसा कि 'इंडिया ऑफ़िस' में सुरक्षित उसके चित्रों के संग्रह से सिद्ध होता है। उसकी अकाल मृत्यु से [[कला]] और साम्राज्य को बड़ा आघात पहुँचा। शाहजहाँ के काल में तो चित्रकला पूरी तरह जारी रही, पर [[औरंगज़ेब]] की इस कला में दिलचस्पी न होने के कारण कलाकार देश में दूर-दूर तक बिखर गए। इस प्रक्रिया से [[राजस्थान]] तथा [[पंजाब]] की पहाड़ियों में इस कला के विकास में सहायता मिली। | ||

| − | |||

*राजस्थान शैली में [[जैन]] अथवा पश्चिम [[भारत]] की शैली के प्रमुख विषयों, और मुग़ल शैली के आकार का समन्वय था। इस प्रकार इस शैली में शिकार तथा राजदरबार के दृश्यों के अलावा [[राधा]] और [[कृष्ण]] की लीला जैसे धार्मिक विषयों को भी लेकर चित्र बनाए गए। इनके अलावा बारहमासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम तथा विभिन्न रागों पर आधारित चित्र भी बनाए गए। पहाड़ी शैली ने इस परम्परा को जारी रखा। | *राजस्थान शैली में [[जैन]] अथवा पश्चिम [[भारत]] की शैली के प्रमुख विषयों, और मुग़ल शैली के आकार का समन्वय था। इस प्रकार इस शैली में शिकार तथा राजदरबार के दृश्यों के अलावा [[राधा]] और [[कृष्ण]] की लीला जैसे धार्मिक विषयों को भी लेकर चित्र बनाए गए। इनके अलावा बारहमासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम तथा विभिन्न रागों पर आधारित चित्र भी बनाए गए। पहाड़ी शैली ने इस परम्परा को जारी रखा। | ||

==औरंगज़ेब== | ==औरंगज़ेब== | ||

| पंक्ति 37: | पंक्ति 65: | ||

औरंगज़ेब ने चित्रकारी को [[इस्लाम धर्म|इस्लाम]] के विरुद्ध मानकर इससे घृणा की, पर अपने शासन काल के अन्तिम समय में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणामस्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए एवं युद्ध करते हुए बने। [[मुग़ल]] शासन के इस दौर में चित्रकारी को मुग़ल दरबार में अपने जीविकापार्जन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। अतः मुग़ल दरबार के चित्रकारों ने स्वतंत्र राज्यों में बसकर अपनी चित्रकारी को जीवित रखने प्रयास किया। [[औरंगज़ेब]] ने [[अकबर]] के मक़बरे में बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। | औरंगज़ेब ने चित्रकारी को [[इस्लाम धर्म|इस्लाम]] के विरुद्ध मानकर इससे घृणा की, पर अपने शासन काल के अन्तिम समय में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणामस्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए एवं युद्ध करते हुए बने। [[मुग़ल]] शासन के इस दौर में चित्रकारी को मुग़ल दरबार में अपने जीविकापार्जन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। अतः मुग़ल दरबार के चित्रकारों ने स्वतंत्र राज्यों में बसकर अपनी चित्रकारी को जीवित रखने प्रयास किया। [[औरंगज़ेब]] ने [[अकबर]] के मक़बरे में बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। | ||

| − | + | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक3 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |

| − | {{लेख प्रगति | ||

| − | |आधार= | ||

| − | |प्रारम्भिक= | ||

| − | |माध्यमिक= | ||

| − | |पूर्णता= | ||

| − | |शोध= | ||

| − | |||

| − | |||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

08:50, 3 फ़रवरी 2021 के समय का अवतरण

मुग़लकालीन चित्रकला

| |

| विवरण | मुग़ल शासकों द्वारा करवाई चित्रकारी में ईरानी और फ़ारसी प्रभाव साफ़ दिखाई देता है। मुग़ल चित्रकारों ने एक नई चित्रकला शैली को विकसित कर दिया था। |

| काल | 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी |

| मुग़ल सम्राट | बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब |

| संबंधित लेख | बाबरनामा, अकबरनामा, आइना-ए-अकबरी |

| अन्य जानकारी | 'मीर सैय्यद अली' एवं 'अब्दुस्समद' के अतिरिक्त 'आईने अकबरी' में अबुल फ़ज़ल ने लगभग 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनका सम्बन्ध अकबर के राजदरबार से था। |

चित्रकला के क्षेत्र में मुग़लों का विशिष्ट योगदान रहा है। उन्होंने राजदरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों से सम्बन्धित नए विषयों को आरम्भ किया तथा नए रंगों और आकारों की शुरुआत की। उन्होंने चित्रकला की ऐसी जीवंत परम्परा की नींव डाली, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जीवित रही। इस शैली की समृद्धी का एक मुख्य कारण यह भी था कि, भारत में चित्रकला की बहुत पुरानी परम्परा थी। यद्यपि बारहवीं शताब्दी के पहले के ताड़पत्र उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे चित्रकला की शैली का पता चल सके, अजन्ता के चित्र इस समृद्ध परम्परा के सार्थक प्रमाण हैं। लगता है कि आठवीं शताब्दी के बाद चित्रकला की परम्परा का ह्रास हुआ, पर तेरहवीं शताब्दी के बाद की ताड़पत्र की पांडुलिपियों तथा चित्रित जैन पांडुलिपियों से सिद्ध हो जाता है कि, यह परम्परा मरी नहीं थी।

चित्रकारों को संरक्षण

पन्द्रहवीं शताब्दी में जैनियों के अलावा मालवा तथा गुजरात जैसे क्षेत्रीय राज्यों में भी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। लेकिन सही अर्थों में इस परम्परा का पुनरुत्थान अकबर के काल में ही हुआ। जब हुमायूँ ईरान के शाह दरबार में था, उसने दो कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया और बाद में ये दोनों उसके साथ भारत आए। इन्हीं के नेतृत्व में अकबर के काल में चित्रकला को एक राजसी 'कारखाने' के रूप में संगठित किया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। इनमें से कई निम्न जातियों के थे। आरम्भ से ही हिन्दू तथा मुसलमान साथ-साथ कार्य करते थे। इसी प्रकार अकबर के राजदरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार 'जसवंत' तथा 'दसावन' थे। चित्रकला के इस केन्द्र का विकास बड़ी शीघ्रता से हुआ और इसने बड़ी प्रसिद्धी हासिल कर ली। फ़ारसी कहानियों को चित्रित करने के बाद इन्हें महाभारत, अकबरनामा तथा अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की चित्रकारी का काम सौंपा गया। इस प्रकार भारतीय विषयों तथा भारतीय दृश्यों पर चित्रकारी करने का रिवाज लोकप्रिय होने लगा और इससे चित्रकला पर ईरानी प्रभाव को कम करने में सहायता मिली। भारत के रंगों, जैसे फ़िरोजी रंग तथा भारतीय लाल रंग का इस्तेमाल होने लगा। सबसे मुख्य बात यह हुई कि ईरानी शैली के सपाट प्रभाव का स्थान भारतीय शैली के वृत्ताकार प्रभाव ने लिया और इससे चित्रों में त्रिविनितीय प्रभाव आ गया।

मुग़ल सम्राटों का योगदान

भारत में चित्रकला के विकास में अधिकांश राजाओं ने अपना-अपना योगदान दिया है, लेकिन मुग़ल शासकों का योगदान इसमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुग़ल शासकों द्वारा करवाई चित्रकारी में ईरानी और फ़ारसी प्रभाव साफ़ दिखाई देता है। मुग़ल चित्रकारों ने एक नई चित्रकला शैली को विकसित कर दिया था। इस शैली ने भारत में अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। वे मुग़ल शासक जिन्होंने चित्रकला के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उनका विवरण इस प्रकार से है-

बाबर

'मुग़लकालीन चित्रकला' का प्रेरणा स्रोत 'समरकन्द' एवं 'हेरात' रहा है। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय 'बिहजाद' को जाता है। 'बिहजाद' को पूर्व का 'राफेल' भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 'बिहजाद' की प्रशंसा की है। यह बाबर के समय का महत्त्वपूर्ण चित्रकार था। बाबर ने इससे प्रेरित होकर इसके द्वारा निर्मित चित्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। चूँकि बाबर का भारत में शासनकाल अल्पकालीन था, इसलिए वह चित्रकला के क्षेत्र में कुछ अधिक नहीं कर सका।

हुमायूँ

बाबर के पुत्र हुमायूँ ने फ़ारस एवं अफ़ग़ानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुग़ल चित्रकला की नींव रखी। फ़ारस में ही हुमायूँ की मुलाकात वहाँ के दो महानतम कलाकार - 'मीर सैय्यद अली' एवं 'ख़्वाजा अब्दुस्समद' से हुई हुमायूँ ने अब्दुस्समद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन जहाँगीर की ‘गुलशन चित्रावली’ में करवाया है। इन दोनों ने मिलकर अकबर के लिए एक ‘उन्नत कला संगठन’ की स्थापना की। हुमायूँ ने 'मीर सैय्यद अली' को 'नादिर -उल-अस्त्र' तथा 'अब्दुस्समद' को 'शीरी कलम' की उपाधियों आदि से सम्मानित किया था।

अकबर

'हमज़ानामा' मुग़ल चित्रकला की प्रथम महत्त्वपूर्ण कृती है, इसे 'दास्ताने-अमीर-हम्ज़ा' भी कहा जाता है। 'हमज़ानामा' में लगभग 1200 चित्रों का संग्रह है, जिसमें लाल, नीले, पीले, कासनी, काले एवं हरे रंगों का प्रयोग मिलता है।

अकबर के काल में पुर्तग़ाली पादरियों द्वारा राजदरबार में यूरोपीय चित्रकला भी आरम्भ हुई। उससे प्रभावित होकर वह विशेष शैली अपनाई गई, जिससे चित्रों में क़रीब तथा दूरी का स्पष्ट बोध होता था।

'मीर सैय्यद' एवं 'अब्दुस्समद' के अतिरिक्त 'आईने अकबरी' में अबुल फ़ज़ल ने लगभग 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनका सम्बन्ध अकबर के राजदरबार से था। ये चित्रकार हैं - 'दसवंत', 'बसावन', 'केशव लाल', 'मतुकुंद', 'फ़ारुक कलमक', 'मिशकिन', 'माधों', 'जगन', 'महेश', 'शेमकरण', 'तारा', 'सावंल', 'हरिवंश' एवं 'राम'। अकबर ने अपने शासन काल में एक अदने से कलाकार 'दसवंत' को ‘साम्राज्य का प्रथम अग्रणी’ कलाकार घोषित किया था। इसकी दो अन्य कृतियाँ हैं - 'ख़ानदाने-तैमूरिया' एवं 'तूतीनामा'। बाद में दसवंत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। उसने 1584 ई. में आत्महत्या कर ली। 'रज्मनामा' पाण्डुलिपि को मुग़ल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है।

'बसावन' को चित्रकला के सभी क्षेत्रों - रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि-चित्रकारी, भू-दृश्यों के चित्रण में महारत प्राप्त थी। इसलिए इसे अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति एक दुबले पतले घोड़े के साथ 'मजनू' का निर्जन एवं उजाड़ क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र था। अकबर के समय में पहली बार 'भित्ति चित्रकारी' की शुरुआत हुई थी।

जहाँगीर

मुग़ल सम्राट जहाँगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने 'हेरात' के 'आगा रजा' के नेतृत्व में आगरा में एक 'चित्रणशाला' की स्थापना की। जहाँगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग करने की पद्धति को समाप्त किया, और इसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों आदि के प्रयोग की पद्धति को अपनाया। जहाँगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में 'फ़ारुख़बेग', 'दौलत', 'मनोहर', 'बिसनदास', 'मंसूर' एवं 'अबुल हसन' थे। 'फ़ारुख़बेग' ने बीजापुर के शासक सुल्तान 'आदिलशाह' का चित्र बनाया था। जहाँगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुग़ल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहाँगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग-अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध और राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहाँगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्र बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मंसूर का बहुत नाम था। मनुष्यों के चित्र बनाने का भी काफ़ी प्रचलन था।

जहाँगीर के निर्देश पर चित्रकार 'दौलत' ने अपने साथ चित्रकार 'बिसनदास', 'गोवर्धन' एवं 'अबुल हसन' के छवि चित्र एवं स्वयं अपना एक छवि चित्र बनवाया। सम्राट जहाँगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बिशनदास को फ़ारस के शाह के, उसके अमीरों के, तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि-चित्र बनाकर लाने के लिए फ़ारस भेजा था। जहाँगीर के विश्वसनीय चित्रकार 'मनोहर' ने उस समय के कई छवि चित्रों का निर्माण किया।

फ़ारसी प्रभाव से मुक्ति

जहाँगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार, हाथी पर बैठ कर धनुष-बाण के साथ शिकार का पीछा करना, जुलूस, युद्ध स्थल एवं प्राकृतिक दृश्य फूल, पौधे, पशु-पक्षी, घोड़ें, शेर, चीता आदि चित्रों को अपना विषय बनाया। जहाँगीर के समय की चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्त्वपूर्ण घटना थी - मुग़ल चित्रकला की फ़ारसी प्रभाव से मुक्ति। पर्सी ब्राउन के लेखानुसार, “जहाँगीर के समय मुग़ल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गयी। इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। यूरोपीय प्रभाव, जो अकबर के समय से चित्रकला पर पड़ना प्रारम्भ हुआ था, अभी भी जारी रहा। अबुल हसन ने 'तुजुके जहाँगीर' के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। 'उस्ताद मंसूर' एवं 'अबुल हसन' जहाँगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। उन्हें बादशाह ने क्रमशः 'नादिर-उल-अस्र' एवं 'नादिरुज्जमा' की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद 'मंसूर' दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्प आदि के चित्रों को बनाने का चित्रकार था। उसकी महत्त्वपूर्ण कृति में 'साइबेरिया का बिरला सारस' एवं बंगाल का एक पुष्प है। 'उस्ताद मंसूर' पक्षी-चित्र विशेषज्ञ तथा 'अबुल हसन' व्यक्ति-चित्र विशेषज्ञ था। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में 'मिशकिन' सर्वश्रेष्ठ था।

जहाँगीर का कथन

जहाँगीर उन चित्रों को अच्छी क़ीमत देकर ख़रीद लेता था, जो उसकी सौन्दर्य भावना को संतुष्ठ करते थे। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, 'कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरन्त बता सकता हूँ कि, यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौंह किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौंह किसने बनाई है।' "जहाँगीर के समय को चित्रकला का 'स्वर्ण काल' कहा जाता है"।

शाहजहाँ

अपने शासन के आरम्भिक वर्षों में शाहजहाँ ने चित्रकारों को काफ़ी आज़ादी दे रखी थी, किन्तु रुचि परिवर्तनों के कारण चित्रकारों की संख्या में कटौती कर दी गयी थी। उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार 'मुहम्मद फ़कीर' एवं 'मीर हासिम' थे। शाहजहाँ को दैवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाना सदा प्रिय रहा। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह, चित्रकला का पोषक था। जैसा कि 'इंडिया ऑफ़िस' में सुरक्षित उसके चित्रों के संग्रह से सिद्ध होता है। उसकी अकाल मृत्यु से कला और साम्राज्य को बड़ा आघात पहुँचा। शाहजहाँ के काल में तो चित्रकला पूरी तरह जारी रही, पर औरंगज़ेब की इस कला में दिलचस्पी न होने के कारण कलाकार देश में दूर-दूर तक बिखर गए। इस प्रक्रिया से राजस्थान तथा पंजाब की पहाड़ियों में इस कला के विकास में सहायता मिली।

- राजस्थान शैली में जैन अथवा पश्चिम भारत की शैली के प्रमुख विषयों, और मुग़ल शैली के आकार का समन्वय था। इस प्रकार इस शैली में शिकार तथा राजदरबार के दृश्यों के अलावा राधा और कृष्ण की लीला जैसे धार्मिक विषयों को भी लेकर चित्र बनाए गए। इनके अलावा बारहमासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम तथा विभिन्न रागों पर आधारित चित्र भी बनाए गए। पहाड़ी शैली ने इस परम्परा को जारी रखा।

औरंगज़ेब

औरंगज़ेब ने चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानकर इससे घृणा की, पर अपने शासन काल के अन्तिम समय में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणामस्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए एवं युद्ध करते हुए बने। मुग़ल शासन के इस दौर में चित्रकारी को मुग़ल दरबार में अपने जीविकापार्जन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। अतः मुग़ल दरबार के चित्रकारों ने स्वतंत्र राज्यों में बसकर अपनी चित्रकारी को जीवित रखने प्रयास किया। औरंगज़ेब ने अकबर के मक़बरे में बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख