"चैतन्य की भक्तिपरक विचारधारा" के अवतरणों में अंतर

('thumb|300px|[[गुरु पूर्णिमा पर श्रद्...' के साथ नया पृष्ठ बनाया) |

|||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

| − | + | {{चैतन्य महाप्रभु विषय सूची}} | |

| + | {{सूचना बक्सा साहित्यकार | ||

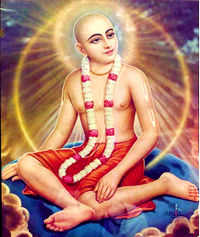

| + | |चित्र=Chaitanya-Mahaprabhu-2.jpg | ||

| + | |चित्र का नाम=चैतन्य महाप्रभु | ||

| + | |पूरा नाम=चैतन्य महाप्रभु | ||

| + | |अन्य नाम=विश्वम्भर मिश्र, श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्र, निमाई, गौरांग, गौर हरि, गौर सुंदर | ||

| + | |जन्म= [[18 फ़रवरी]] सन् 1486 ([[फाल्गुन]] [[शुक्लपक्ष|शुक्ल]] [[पूर्णिमा]]) | ||

| + | |जन्म भूमि=[[नवद्वीप]] ([[नादिया ज़िला|नादिया]]), [[पश्चिम बंगाल]] | ||

| + | |मृत्यु=सन् 1534 | ||

| + | |मृत्यु स्थान=[[पुरी]], [[ओड़िशा|उड़ीसा]] | ||

| + | |अभिभावक=जगन्नाथ मिश्र और शचि देवी | ||

| + | |पालक माता-पिता= | ||

| + | |पति/पत्नी=लक्ष्मी देवी और [[विष्णुप्रिया]] | ||

| + | |संतान= | ||

| + | |कर्म भूमि=[[वृन्दावन]], [[मथुरा]] | ||

| + | |कर्म-क्षेत्र= | ||

| + | |मुख्य रचनाएँ= | ||

| + | |विषय= | ||

| + | |भाषा= | ||

| + | |विद्यालय= | ||

| + | |शिक्षा= | ||

| + | |पुरस्कार-उपाधि= | ||

| + | |प्रसिद्धि= | ||

| + | |विशेष योगदान= | ||

| + | |नागरिकता=भारतीय | ||

| + | |संबंधित लेख= | ||

| + | |शीर्षक 1= | ||

| + | |पाठ 1= | ||

| + | |शीर्षक 2= | ||

| + | |पाठ 2= | ||

| + | |अन्य जानकारी=महाप्रभु चैतन्य के विषय में [[वृन्दावनदास ठाकुर|वृन्दावनदास]] द्वारा रचित '[[चैतन्य भागवत]]' नामक [[ग्रन्थ]] में अच्छी सामग्री उपलब्ध होती है। उक्त ग्रन्थ का लघु संस्करण [[कृष्णदास कविराज|कृष्णदास]] ने 1590 में '[[चैतन्य चरितामृत]]' शीर्षक से लिखा था। | ||

| + | |बाहरी कड़ियाँ= | ||

| + | |अद्यतन= | ||

| + | }} | ||

'[[चैतन्य संप्रदाय]]' को 'गौड़ीय संप्रदाय' भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक [[चैतन्य महाप्रभु]] थे। गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में भक्तों या साधकों का उल्लेख नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपासिद्ध के रूप में भी किया जाता है- | '[[चैतन्य संप्रदाय]]' को 'गौड़ीय संप्रदाय' भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक [[चैतन्य महाप्रभु]] थे। गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में भक्तों या साधकों का उल्लेख नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपासिद्ध के रूप में भी किया जाता है- | ||

#'नित्य सिद्धि' भक्त वे हैं, जो [[कृष्ण]] के साथ नित्यवास करने की पात्रता अर्जित कर लेते हैं- जैसे गोपाल। | #'नित्य सिद्धि' भक्त वे हैं, जो [[कृष्ण]] के साथ नित्यवास करने की पात्रता अर्जित कर लेते हैं- जैसे गोपाल। | ||

| पंक्ति 10: | पंक्ति 43: | ||

चैतन्य द्वारा निर्दिष्ट भक्ति मार्ग में गुरु का अत्यधिक महत्त्व है। गुरु द्वारा दीक्षित होने के अन्तर नामोच्चारण करना अपेक्षित है। तदनन्तर भक्त को सांसारिक विषयों का त्याग [[वृन्दावन]], [[द्वारका]], आदि [[तीर्थ|तीर्थों]] या गंगातट पर निवास, आयाचित खाद्य सामग्री से जीवन निर्वाह, [[एकादशी व्रत|एकादशी का व्रत]] रखना, [[पीपल]] के पेड़ पर पानी चढ़ाना, आदि कार्य करने चाहिए। नास्तिकों के संग का त्याग, अधिक लोगों को शिष्य न बनाना, भद्दे वार्तालाप में न उबलना आदि भी भक्ति मार्ग के अनुयायियों के लिए अनिवार्य है। भक्तों के लिए [[तुलसी]] का भक्षण, [[भागवत पुराण|भागवत]] का श्रवण तथा कृष्ण संकीर्तन, सत्संग आदि भी अनिवार्य हैं। | चैतन्य द्वारा निर्दिष्ट भक्ति मार्ग में गुरु का अत्यधिक महत्त्व है। गुरु द्वारा दीक्षित होने के अन्तर नामोच्चारण करना अपेक्षित है। तदनन्तर भक्त को सांसारिक विषयों का त्याग [[वृन्दावन]], [[द्वारका]], आदि [[तीर्थ|तीर्थों]] या गंगातट पर निवास, आयाचित खाद्य सामग्री से जीवन निर्वाह, [[एकादशी व्रत|एकादशी का व्रत]] रखना, [[पीपल]] के पेड़ पर पानी चढ़ाना, आदि कार्य करने चाहिए। नास्तिकों के संग का त्याग, अधिक लोगों को शिष्य न बनाना, भद्दे वार्तालाप में न उबलना आदि भी भक्ति मार्ग के अनुयायियों के लिए अनिवार्य है। भक्तों के लिए [[तुलसी]] का भक्षण, [[भागवत पुराण|भागवत]] का श्रवण तथा कृष्ण संकीर्तन, सत्संग आदि भी अनिवार्य हैं। | ||

==जप का स्थान== | ==जप का स्थान== | ||

| + | [[चित्र:Guru-Purnima-Govardhan-Mathura-10.jpg|thumb|left|250px|[[गुरु पूर्णिमा]] पर श्रद्धालुओं का [[भजन-कीर्तन]], [[गोवर्धन]], [[मथुरा]]]] | ||

चैतन्य की भक्ति पद्धति में जप का अपना विशिष्ट स्थान है। विज्ञप्तिमय प्रार्थना, श्रवण और स्मरण, [[ध्यान]] और दास्यभाव भी आवश्यक है। चैतन्य मतानुयायियों का यह भी कथन है कि [[कृष्ण]] [[द्वारका|द्वारकाधाम]] में पूर्ण रूप से, [[मथुरा]] में पूर्णतर रूप से और [[वृन्दावन]] में पूर्णतम रूप से बिराजते हैं। इस पूर्णतम भक्ति के लिए वृन्दावन ही सर्वोत्तम स्थान है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 'चैतन्य' वस्तुत: एक दार्शनिक ही नहीं, एक महान भक्त ही नहीं और एक महापुरुष ही नहीं, अपितु भारतीय मानस में बड़ी गहराई से बसी हुई ऐसी भावना है, जो चिरकाल तक भारतीय समाज को अनुप्रमाणित करती रहेगी। | चैतन्य की भक्ति पद्धति में जप का अपना विशिष्ट स्थान है। विज्ञप्तिमय प्रार्थना, श्रवण और स्मरण, [[ध्यान]] और दास्यभाव भी आवश्यक है। चैतन्य मतानुयायियों का यह भी कथन है कि [[कृष्ण]] [[द्वारका|द्वारकाधाम]] में पूर्ण रूप से, [[मथुरा]] में पूर्णतर रूप से और [[वृन्दावन]] में पूर्णतम रूप से बिराजते हैं। इस पूर्णतम भक्ति के लिए वृन्दावन ही सर्वोत्तम स्थान है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 'चैतन्य' वस्तुत: एक दार्शनिक ही नहीं, एक महान भक्त ही नहीं और एक महापुरुष ही नहीं, अपितु भारतीय मानस में बड़ी गहराई से बसी हुई ऐसी भावना है, जो चिरकाल तक भारतीय समाज को अनुप्रमाणित करती रहेगी। | ||

==विधवाओं को प्रभु भक्ति की प्रेरणा== | ==विधवाओं को प्रभु भक्ति की प्रेरणा== | ||

12:52, 7 सितम्बर 2016 का अवतरण

चैतन्य की भक्तिपरक विचारधारा

| |

| पूरा नाम | चैतन्य महाप्रभु |

| अन्य नाम | विश्वम्भर मिश्र, श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्र, निमाई, गौरांग, गौर हरि, गौर सुंदर |

| जन्म | 18 फ़रवरी सन् 1486 (फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा) |

| जन्म भूमि | नवद्वीप (नादिया), पश्चिम बंगाल |

| मृत्यु | सन् 1534 |

| मृत्यु स्थान | पुरी, उड़ीसा |

| अभिभावक | जगन्नाथ मिश्र और शचि देवी |

| पति/पत्नी | लक्ष्मी देवी और विष्णुप्रिया |

| कर्म भूमि | वृन्दावन, मथुरा |

| नागरिकता | भारतीय |

| अन्य जानकारी | महाप्रभु चैतन्य के विषय में वृन्दावनदास द्वारा रचित 'चैतन्य भागवत' नामक ग्रन्थ में अच्छी सामग्री उपलब्ध होती है। उक्त ग्रन्थ का लघु संस्करण कृष्णदास ने 1590 में 'चैतन्य चरितामृत' शीर्षक से लिखा था। |

| इन्हें भी देखें | कवि सूची, साहित्यकार सूची |

'चैतन्य संप्रदाय' को 'गौड़ीय संप्रदाय' भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में भक्तों या साधकों का उल्लेख नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपासिद्ध के रूप में भी किया जाता है-

- 'नित्य सिद्धि' भक्त वे हैं, जो कृष्ण के साथ नित्यवास करने की पात्रता अर्जित कर लेते हैं- जैसे गोपाल।

- 'साधना सिद्ध' वे हैं, जो प्रयत्नपूर्वक कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करते हैं।

- 'कृपा सिद्ध' वे हैं, जो कृपा से ही सान्निध्य प्राप्त करते हैं।

यद्यपि चैतन्य मतानुयायियों ने ज्ञानयोग और कर्मयोग की अपेक्षा भक्तियोग को अधिक ग्राह्य माना है, किन्तु उनके कथन यत्र-यत्र इस रूप में भी उपलब्ध हो जाते हैं कि यदि ज्ञानयोग और कर्मयोग का पालन समुचित रूप में किया जाए तो वे भक्ति की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। अत: कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चैतन्य की भक्तिपरक विचारधारा में ज्ञान और कर्म के सम्बन्ध में भी संकीर्णता नहीं है। इसके साथ ही यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि चैतन्य ने वेदान्त के सभी सम्प्रदायों के प्रति भी एक बहुत ही स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाया है।

गुरु का महत्त्व

चैतन्य द्वारा निर्दिष्ट भक्ति मार्ग में गुरु का अत्यधिक महत्त्व है। गुरु द्वारा दीक्षित होने के अन्तर नामोच्चारण करना अपेक्षित है। तदनन्तर भक्त को सांसारिक विषयों का त्याग वृन्दावन, द्वारका, आदि तीर्थों या गंगातट पर निवास, आयाचित खाद्य सामग्री से जीवन निर्वाह, एकादशी का व्रत रखना, पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाना, आदि कार्य करने चाहिए। नास्तिकों के संग का त्याग, अधिक लोगों को शिष्य न बनाना, भद्दे वार्तालाप में न उबलना आदि भी भक्ति मार्ग के अनुयायियों के लिए अनिवार्य है। भक्तों के लिए तुलसी का भक्षण, भागवत का श्रवण तथा कृष्ण संकीर्तन, सत्संग आदि भी अनिवार्य हैं।

जप का स्थान

चैतन्य की भक्ति पद्धति में जप का अपना विशिष्ट स्थान है। विज्ञप्तिमय प्रार्थना, श्रवण और स्मरण, ध्यान और दास्यभाव भी आवश्यक है। चैतन्य मतानुयायियों का यह भी कथन है कि कृष्ण द्वारकाधाम में पूर्ण रूप से, मथुरा में पूर्णतर रूप से और वृन्दावन में पूर्णतम रूप से बिराजते हैं। इस पूर्णतम भक्ति के लिए वृन्दावन ही सर्वोत्तम स्थान है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 'चैतन्य' वस्तुत: एक दार्शनिक ही नहीं, एक महान भक्त ही नहीं और एक महापुरुष ही नहीं, अपितु भारतीय मानस में बड़ी गहराई से बसी हुई ऐसी भावना है, जो चिरकाल तक भारतीय समाज को अनुप्रमाणित करती रहेगी।

विधवाओं को प्रभु भक्ति की प्रेरणा

चैतन्य महाप्रभु ने विधवाओं को वृंदावन आकर प्रभु भक्ति के रास्ते पर आने को प्रेरित किया था। वृंदावन क़रीब 500 वर्ष से विधवाओं के आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाता है। कान्हा के चरणों में जीवन की अंतिम सांसें गुजारने की इच्छा लेकर देशभर से यहां जो विधवाएं आती हैं, उनमें अधिकांशत: 90 फीसदी बंगाली हैं। अधिकतर अनपढ़ और बांग्लाभाषी। वृंदावन की ओर बंगाली विधवाओं के रुख के पीछे मान्यता यह है कि भक्तिकाल के प्रमुख कवि चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे 1515 में वृंदावन आए और उन्होंने अपना शेष जीवन वृंदावन में व्यतीत किया। निराश्रित महिलाओं के अनुसार, इसलिए उनका यहां से लगाव है। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल की विधवाओं की दयनीय दशा और सामाजिक तिरस्कार को देखते हुए उनके शेष जीवन को प्रभु भक्ति की ओर मोड़ा और इसके बाद ही उनके वृंदावन आने की परंपरा शुरू हो गई।[1]

| चैतन्य की भक्तिपरक विचारधारा |

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को मोड़ी थीं विधवाएं (हिन्दी) जागरण डॉट कॉम। अभिगमन तिथि: 15 मई, 2015।

बाहरी कड़ियाँ

- चैतन्य महाप्रभु

- गौरांग ने आबाद किया कृष्ण का वृन्दावन

- Gaudiya Vaishnava

- Lord Gauranga (Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu)

- Gaudiya History

- Sri Gaura Purnima Special: Scriptures that Reveal Lord Chaitanya’s Identity as Lord Krishna

- Gaudiya Vaishnavas

- चैतन्य महाप्रभु - जीवन परिचय

- परिचय- चैतन्य महाप्रभु

- जीवनी/आत्मकथा >> चैतन्य महाप्रभु (लेखक- अमृतलाल नागर)

- श्री संत चैतन्य महाप्रभु

- चैतन्य महाप्रभु यदि वृन्दावन न आये होते तो शायद ही कोई पहचान पाता कान्हा की लीला स्थली को

- Shri Chaitanya Mahaprabhu -Hindi movie (youtube)

संबंधित लेख